アラビア文字の練習課題。専用のノートを使用し毎週一文字ずつ課される。 対象とする問題の概要 ニジェール共和国では95%以上の国民がムスリムであるため、人々はクルアーンを暗唱して、イスラームの知識を修得し、イスラームの知識にのっとった生活をすることで安定した社会を構築しようとしている。長らく、クルアーン学校に子どもを預けることがムスリムとしての宗教実践の一部と捉えられており、子どもがクルアーンを修得することで家族の社会的地位が上昇するとされている[Thorsen 2018]。ニジェールでは2020年の時点で人口増加率が3.6%、合計特殊出生数は6.7と子どもの数が急激に増加している一方で、フランス式の初等教育の修了率は男子が35%、女子が24%と低い[UNICEF 2021]。女子の中等教育の修了率は5%にも満たないのが実情である。ニジェールにおいては、初等教育の修了率が低くクルアーン学校が女子の教育へのアクセスを維持しているとも指摘されている[Mahmud 2011]。

研究目的 本研究の目的は、ニジェールの首都ニアメにおけるクルアーン学校の現状について学習環境やクルアーンの修得方法、子どもたちの学習態度を調査し、社会におけるクルアーン学校の位置づけと子どもたちの日常生活やイスラーム知識習得の実態を明らかにすることである。ニアメ市では、クルアーン学校はハウサ語でマカランタと呼ばれており、この報告書ではクルアーン学校をマカランタと記す。今回、調査を実施したのは、ニアメ市コミューンⅢのヌーボーマルシェ地区に位置するマカランタX校である。このマカランタX校において、調査者は参与観察とインタビューを実施した。参与観察によってマカランタX校における教師とクルアーンを学ぶ子どもたちの様子、授業形式と学習体系を記録した。そしてインタビューを通して、教師自身のイスラームの学習履歴、子どもたちがクルアーンを学ぶことへの考え、校内における子どもたちの学習の様子を明らかにした。

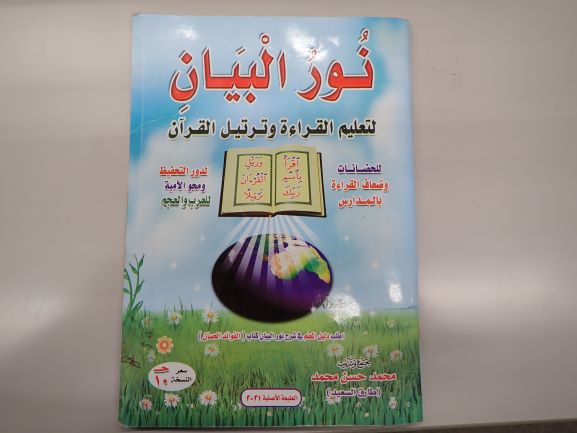

アラビア語の授業に使われる教科書。1回の授業で半ページ~1ページ進む。 フィールドワークから得られた知見について 調査者自身が子どもたちと同様に生徒となることで調査を実施した。マカランタX校は小学校の授業期間にあわせ、休暇中の10月2日までは木・金曜日をのぞく週5日間の開校で、小学校の授業が始まる10月8日以降には土・日曜日の開校であった。マカランタX校には1人の男性教師A氏が授業を担当しており、使用言語はハウサ語であった。

反省と今後の展開 今回はマカランタX校の一校のみにおける調査となったため、次回の渡航では、マカランタの教育方針や授業体系の違い、生徒の年齢による学習内容の違いを調査する。そのため、子どもだけでなく成人(とくに女性)が通うマカランタなど、複数のマカランタを対象として調査を実施する予定である。また、マカランタX校では男女が分かれて座っており、男子生徒へのインタビューができなかった。女子生徒へのインタビューも、調査者のイスラームに関連したハウサ語の運用能力が十分でなかったことから、フランス語が話せる子ども中心にインタビューを実施した。語学能力をさらに向上させ、マカランタ外での日常生活における子どもとのかかわり方を工夫し、次回の渡航では子どもたちの生活についてより詳細な調査を実施したい。

参考文献 Mahmud, Hatman Lori. 2011. Pounding Millet During School Hours: Obstacles to Girls’ Formal Education in Niger. European Journal of Development Research, 23(3):354-370.

レポート:芦田 瑞歩(2022年入学) 派遣先国:ニジェール共和国 渡航期間:2022年9月16日から2022年12月3日 キーワード:子ども、初等教育、ムスリム、人口増加、社会づくり

レポート_PDF_芦田(日本語)

レポート_PDF_芦田(日本語)