Initial Public Offering of Listed Companies in Laos

Research Background After the second round of fieldwork during June to August 2018, the study revealed that Lao entrepr…

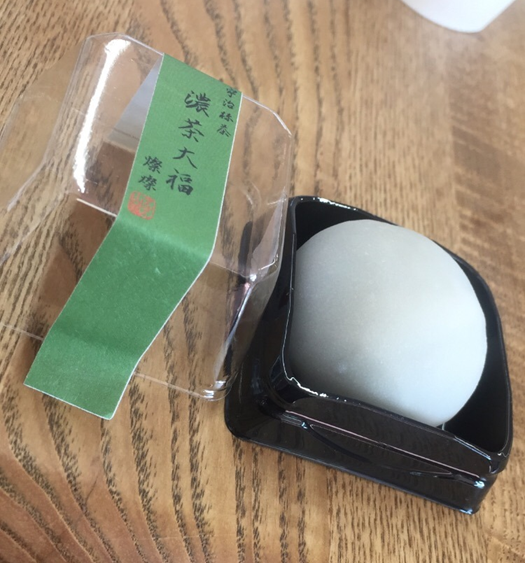

日本におけるカフェ・喫茶店[1]及びマレーシアにおける伝統的な喫茶店(Kopitiam)は約1800年代後半に出現し普及した。明治時代に出現した日本の喫茶店は都市において西洋文化の普及、庶民への上流階級層の持つ知識の共有、親睦の場の提供が目的であった。一方、マレーシアでは英領時に多くの飲食業に勤める海南人が都市の散在しているホーカーを集約する飲食店づくりから始めた。当時西洋のカフェと同じく飲料と軽食しか出さない日本の喫茶店と比べ、Kopitiamは空腹の庶民を惹きつけた。両国における飲食店は現在でもサードプレイスとして年齢層にかかわらず国民に愛用され続けている。そこで、喫茶店は高齢者の生活の質(QOL)の向上及び維持に有効ではないかという仮説を立てた。先行研究の多くは高齢者が通う喫茶店の特徴やその利用実態に関する報告で、喫茶店に通う高齢者のQOLに着目した研究は少ない。そこで本研究では、高齢者のQOLに与える影響を捉えることを目的とする。

[1] 「喫茶店」と「カフェ」は同意語として扱われる。

現在、マレーシアの高齢者の半数近くが社会的孤立に直面する可能性があるとの報告がある。これは、2030年に高齢社会になると予想されているマレーシアに対し、高齢者が社会との繋がりを保てるような環境の整備の緊急性と重要性を示唆している。同様に、高齢社会である日本では、高齢者への責任は家族から国及び企業に転換しつつある。その過程の中で、高齢者に対するケアは商品化され、従来のケアの性質(rationality of caring)が失いつつある。また、既に超高齢社会である日本では、高齢者の孤立化、孤独死の問題が日々深刻化している。これらの問題に対し、高齢者の積極的な社会活動や人付き合いが健康の維持につながると考えられる。本調査では、普段高齢者が交流する場として利用するカフェに焦点を当て、日本におけるカフェが高齢者に与える影響と利用実態を捉え、また異なる形態のカフェとそれらの取り組みが高齢者に与える影響の違いを観察、理解することを目的とした。

今回の調査は京都府京都市、京田辺市そして名古屋市内における喫茶店を利用する高齢者の聞き取り調査を行った。喫茶店は主に法人経営、個人経営及びコミュニティーカフェに区分し調査を行った。初めに、商業地帯における法人経営のアメリカシアトル系セルフ式カフェでの少数の聞き取りの範囲では、店舗数が多く、数が減少している個人経営店と比べ目に入りやすく、入店しやすい。コーヒーの味の好みが異なり、従来の人的サービスをより好んでいるとしても、セルフ式でも許容できるという高齢者の意見があった。しかし、依然として観察できた高齢者の来店者数は少なかった。住宅街における日本発のチェーン店では、朝早い時間において多数の高齢者が単独あるいは複数で利用していることが観察された。営業時間、サービス形態そしてアクセスのしやすさが高齢者の利用行動に関係があるのではないかと考えられる。次に、新しくできた現代的な個人経営店では、若者が中心に利用しており、高齢者はほぼ観察されなかった。1950年代にできた老舗個人経営店では高齢者の客数が多く、常連客だけでなく新規利用の高齢者も観察された。理由として、老舗個人経営店の多くはすでに土地と店舗を所有しており、一定の高齢の常連客を持ち、新規の高齢者が好みやすい落ち着いた雰囲気を有していると考えられる。一方、新規の個人経営カフェは地代や設備投資の回収のため、高めの値段設定と客層選択が必要となり、高齢者を惹きつけにくい可能性があると考えられる。最後に、コミュニティーカフェの調査では朝早い時間帯の利用者がほぼ高齢者であることが観察された。カフェでは、高齢者と店員の関係が親しく、高齢者向けのイベントが定期的に行われている。カフェはNPO法人が運営しており、現在赤字という問題に直面している。また、社会福祉法人が運営するコミュニティーカフェに高齢者に人気があり、高齢者の従業員もたくさん見られた。

今回の調査において、新型コロナウイルスの影響により、高齢者がより若者を客層としているセルフ式チェーン店や個人経営店を通うことに抵抗と懸念を感じる可能性があるため高齢者の利用様子の観察に偏りがある可能性がある。今後、新型コロナウイルスの状況が改善した後に、再調査する必要があると考えられる。また、調査を行った際に、喫茶店を利用する高齢者の他、従業員としての高齢者を確認することができた。高齢者の利用には従業員の関係性も検討したいと考える。また、高齢者が喫茶店を利用するだけでなく、従業員として働くことも生活の質(QOL)の向上に有効であるとみられる。今後、喫茶店が高齢者の社会的及び精神的側面のQOLに与える影響を可視化するため、アンケートをデザインし調査を行いたいと考える。

Merry, W. 2012. Coffee Life in Japan. University of California Press.

Duruz, J., & Gaik, C. K. 2015. Eating together: food, space, and identity in Malaysia and Singapore. Rowman & Littlefield.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.