Thai migrants and their Buddhist network

Abstract Thai Theravada temples in Japan carry a cultural significance among Thai migrants. Despite the previous litera…

報告者は、アフリカのローカルな経済圏の中にある手工芸品が、グローバル市場で流通することで広がる可能性の探求を目指す。具体的には、ガーナの「ケンテ」という精巧に織り上げられた手織りの布を対象にする。そしてこの布のグローバル市場との接合プロセスと、ケンテの生産から流通に携わる人びとの視点から、彼らがグローバル市場にどのような可能性を見出しているのかを明らかにしたい。先行研究では、ケンテはアシャンティ、エウェという二つの民族集団によって生産され、エウェのケンテの織り手たちはアシャンティの織り手たちに比べてグローバル市場へのアクセスという点で課題が多いと指摘されてきた[Mithelman 2019: 21-25, 54]。本研究ではエウェの人びとによるケンテの生産から流通までの過程をたどる。また、その過程に見出されるエウェのケンテとグローバル市場との接合プロセス、そしてエウェのケンテ産業従事者がグローバル市場に対して見出している可能性を探求する。

本研究の目的は二つある。一つ目に、ケンテがいかに生産され、どういった用途で消費されているのかを描きだしたうえで、国際化する社会や市場でのケンテの位置づけを明らかにすることである。また二つ目に、現地でこの布の生産から流通に携わる人々が、国際市場に見出している可能性を把握することである。中でも、グローバル市場との接合において、課題が多いとされるエウェのケンテの生産者、流通関係者の視点から調査を実施する。それをふまえたうえで、エウェの人びとがグローバル市場に対して抱く期待を明らかにすることを目指す。

今回の渡航で実施した予備調査では、二つの目的を設定した。一つ目は、現地の研究者、実務家との交流を通じてケンテ産業の全容を体系的に理解すること。二つ目は、広域調査を通して各調査地における生産・流通の特徴を知り、次回に実施する本調査地の選定を行うことである。

今回のフィールドワークで得られた知見は主に二つある。

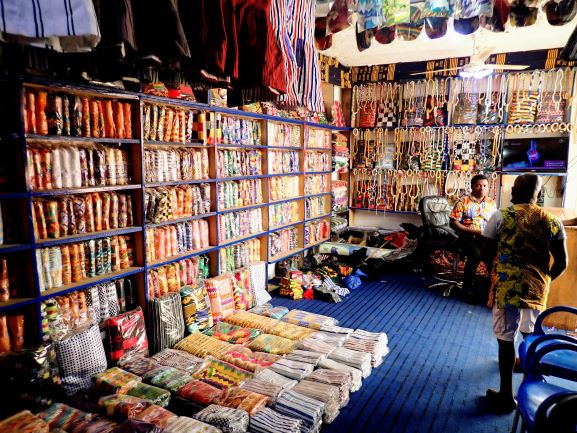

一つ目に、現地の研究者や実務家との交流により、ケンテ産業の全容にかんする示唆を得られた。また、交流を通してご紹介いただいた調査協力者との出会いにより、ケンテの生産から流通までの全体像把握につながった。具体的には、5つのケンテ生産地(エウェの人々が暮らす地域に4か所、アシャンティの生産・流通業者が暮らす地域に1か所)において生産や流通までのプロセスにかんする聞き取り、生産過程における2名の織り手への参与観察の実施によって、次の2点が明らかになった。1)エウェのケンテ生産地では使用される織機の構造が異なっており、完成までの時間や完成品の価格に差が生じていたことであった。また、2) 流通については、織り手たちがSNSを通じた受注販売に限らず、店舗やマーケット、自宅付近の露店での販売など、多様な販売方法を展開していることがわかった。

二つ目に、5つのケンテ生産地において広域調査を実施したことで、次年度に実施予定の本調査地の選定が可能になった。これら調査地を比較した結果、ガーナ東部ボルタ州のアグボズメというエウェのケンテ生産地を主な調査地域と定めるに至った。理由は主に二つある。一つは、アグボズメでは、ケンテ生産が盛んで、織場だけでなく製織用の糸の店舗や完成したケンテが販売される定期市が限られた地域内にて観察が可能で、ケンテ産業の過程を段階ごとに把握できる場所だからである。二つ目に、アグボズメはトーゴとの国境付近に位置しており、地理的要因から近隣諸国への流通が確認しやすいという特徴をもつ。アグボズメの週二回の定期市では、ガーナの近隣諸国であるトーゴ、コートジボワール、そしてベナン、ナイジェリアなど、地元の顧客に限定されないケンテの流通の特徴を明らかにできる。

反省点は、アシャンティのケンテ生産地での調査期間が4日間という短期間になってしまったことである。次回調査時は調査期間を2週間ほど設定し、エウェとアシャンティの産業形態をそれぞれ比較しながら調査を実施したいと考えている。

今回の調査では、主にエウェのケンテ産業の全体像を把握することができた。そして一口にエウェのケンテと言っても、産地ごとに織り手たちが使用している織機、価格、完成までにかかる時間は異なっており、またエウェの織り手たちは産地ごとにケンテを区別していることがわかった。それらを踏まえ、次回の調査ではエウェのケンテに対する彼ら自身の評価や認識について調査し、それを踏まえて「エウェのケンテ」であることがケンテ産業にどのように影響しているのかということを明らかにしたい。また、次回調査時はガーナ国内だけではなく、グローバル市場に向けた流通の実態について詳細に探求したい。

Mithelman, T. 2019. Craft Production, Development, and Tourism: Evaluating the Kente Business in Kpetoe, Ghana. Diss. Iowa State University.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.