ネパールにおける高カースト・ヒンドゥーと先住民族の対立について ――「牛」を事例に――

対象とする問題の概要 ネパールでは 1990 年の民主化まで、王制、ネパール語、そしてヒンドゥー教を 3 本柱とした国民統合政策が実施されていた。そのため、非ヒンドゥー教徒などは自らの文化・宗教実践が認められず、様々なヒンドゥー儀礼の実践…

近代以前のタイは、人口に比して豊富な森林資源に恵まれていた地域であり、豊かな木造建築の文化が育まれてきた。寺院建築や華僑の建築には煉瓦も多用されるが、タイ族の伝統的な住まいは木造の高床住居である。またタイは精霊信仰の盛んな地域であり、樹木に関して多様な民間信仰が存在している。アニミズム的な樹木観は、住居にも大きく影響しており、タイの人々は建築を通じて樹木と豊かな関係性を築いていたといえるだろう。しかし近代に入ると、チーク材の伐採や農地開発が進み、20世紀には国土の90% を占めていた森林は、1998年には25.3%にまで激減した。また深刻な森林の減少に危機感を抱いた王室林野局によって、1986年には天然林の商業用伐採が全面禁止されている [戸谷 2002]。伝統的な木造建築が存続するには、持続可能な林業および大工技術の継承が不可欠であるが、厳しい状況にあるといえるだろう。

本研究の目的は、伝統的な木造建築の調査を通じて、タイの人々と樹木との関係性を理解することである。文化人類学において、住居は人々の社会や世界観を暗黙的に表象するものとされてきた [ウォータソン 1997]。本研究もそのような視点を引き継ぐものであるが、建築は決して抽象的な産物ではなく、林業や大工技術といった広範な事柄に支えられて初めて成立するものである。本研究では木材に注目することにより、タイの木造建築文化を総合的に理解することを目指している。そしてタイの現代的状況のなかで、木造建築文化の存続はどのような形で可能なのかを考えたい。

今回の渡航は予備調査であるため、広く南部・中央部・北部の各地を回り、タイにおける伝統的な建築の地域的多様性を理解することにつとめた。具体的には南部ではプーケット県・スラタニー県・ソンクラー県を回り、中央部ではバンコク、北部ではチェンマイ県を訪れた。

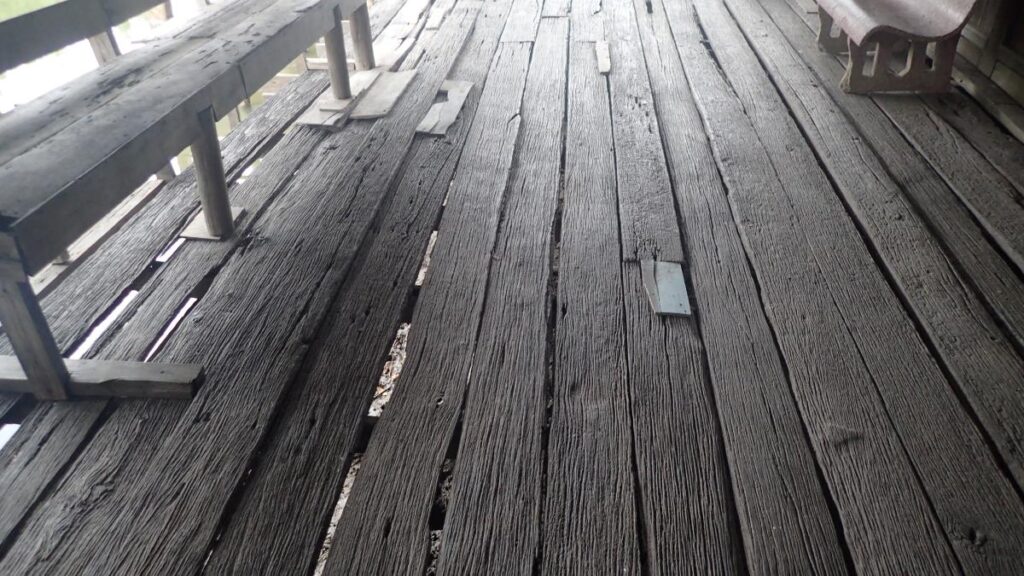

南部マレー半島部と北部山地では気候と植生が大きく異なり、したがって建築材に使われる樹種にも違いが見られる。南部の調査において最も多く木造建築を見ることができたのはソンクラー県ラノート郡であった。ラノートはタイ湾とソンクラー湖の間に立地し、水路交通の要衝として発展した地域であり、水路沿いに高床住居の集落が発達している。南部で建材に使われる代表的な樹種はキアム[1]、タキアン[2]、ルンポー[3]などである。いずれも熱帯雨林に産する非常に堅い木であり、水に強い性質を有している。中でもキアムが最上の材として珍重されており、ラノートではキアムの大木が床や梁に用いられているのを見ることができた。

一方で北部のチェンマイでは、元々は近郊の有力者のものであった高床住居を市内に移築している現場を見学することができた。朴訥とした南部の住居と比較して印象的であったのは、ガーレー(千木)、ハムヨン(入口の上にある欄間飾りのようなもの)、屋根の垂木の小口の飾りなど、彫刻による装飾が非常に発達していることだ。これには、北部の木造建築ではチーク[4]やマイデーン[5]といった、比較的柔らかく加工が容易な木材が使われていることも影響しているのだろう。またチェンマイの現場で興味深かったのは、伝統的な大工集団と会うことができた点だ。彼らは親族集団で仕事をしており、家長にあたる年配の男性が棟梁を務めている。彼らは他の県の出身だが、現場を転々とする旅暮らしをしており、故郷に帰ることは稀のようだ。

[1] 学名:Cotylelobium lanceolatum

[2] 学名:Hopea odorata

[3] 学名:Intaia palembanica Miq.

[4] 学名:Tectona grandis Linn F.

[5] 学名:Xylia xylocarpa Taub

今回の渡航では筆者のタイ語能力が十分ではなく、地域住民から直接話を聞くことがあまり叶わなかった。今後は調査のための基礎的な能力としてタイ語習得に努めたい。また今後はタイにおける林業と木材流通について情報を集めるとともに、人々の樹木観・住居観を知る題材として関連する民間信仰を調査したいとも考えている。筆者の研究には文化人類学の知識に加えて、建築学や森林科学の知識も必要となるだろう。今回の渡航で得られた見聞をもとに、今後の具体的な調査対象および調査手法を吟味していきたい。

戸谷玄.2002.「タイ王国の最近の森林・林業事情について」『熱帯林業』53:23-30.

ウォータソン,ロクサーナ.1997.『生きている住まい―東南アジア建築人類学』布野修司訳,学芸出版社.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.