文学とアッタール/イランにおける近年のアッタール研究について

対象とする問題の概要 ドイツの国民作家ゲーテは『西東詩集』においてペルシアの文学作品の影響を受けたことを如実に表している詩を詠んだ。火に飛び込んで自らを燃やす蛾を恋人に例えるというペルシア文学において有名なモチーフを援用したのである。この…

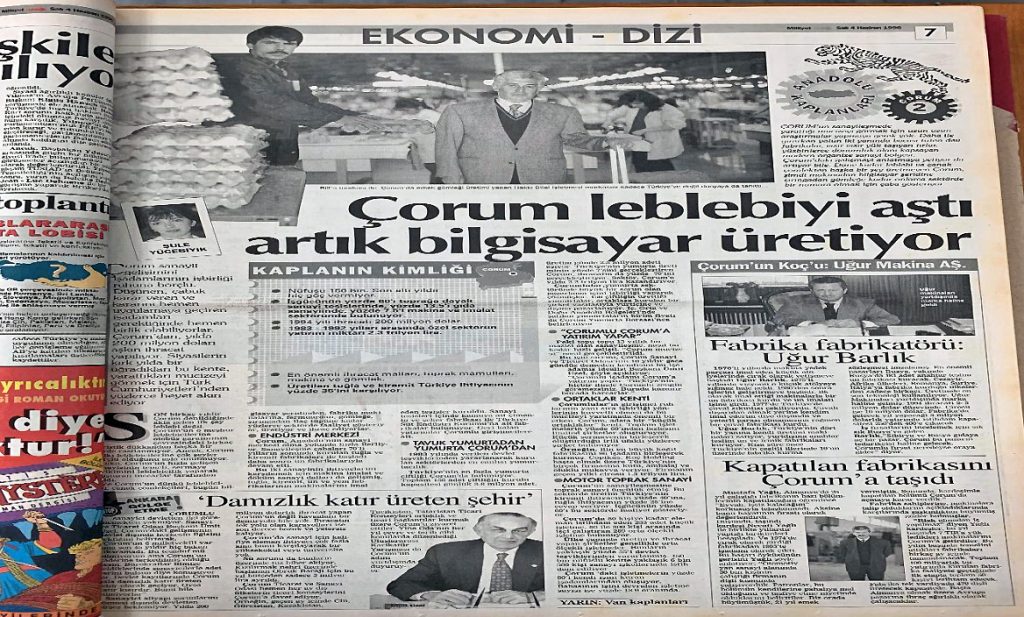

本研究では、アナトリアの虎を中心的な研究対象とする。アナトリアの虎という用語は、1980年代以降に、トルコにおいて経済的な側面で発展してきた地方都市やその台頭を支えた企業群を指して用いられる。そうした企業群の特徴として、その経営者の多くが敬虔なムスリムであり、経済活動へイスラームの教義の反映を目指す傾向や、組合等のコミュニティの形成などによる集合性などが挙げられ、従来の世俗主義的なエリート層と対比される中で、その経営者たちは「イスラーム資本家」とも称されてきた。こうした資本家たちの台頭は、世俗主義をイデオロギーとして掲げてきたトルコ共和国において、社会、そしてその中でのイスラームの在り方の変化を示す事例として注目され、研究が為されてきた。

本研究の目的は、こうした資本家の動態について、イスラーム経済の観点から論じる点にある。アナトリアの虎を扱った研究において、「イスラーム」と「経済活動」という共通点から、イスラーム経済との関連性に関して言及されることは少なくない。しかし、アナトリアの虎に関する研究は、社会学的観点からトルコ社会におけるイスラームの変化や階級形成について論じるものが大半を占めており、イスラーム経済との関連性に主眼を置いたものはほとんどない。他方で、イスラーム経済の文脈においても、アナトリアの虎のような個々の企業家や経済団体といった要素は、銀行等の主要なアクターと比較して、それほど取り上げられてこなかった。

こうした背景を踏まえ、アナトリアの虎の台頭や活動を、トルコのイスラーム経済の観点から論じることを通じて、新たな知見を提供することを目指している。

本フィールドワークは、トルコのイスタンブルを渡航地として、令和元年の8月1日~9月16日までの1か月半という期間で行われたものである。その主な目的の一つとして、トルコ語の語学学習が挙げられる。報告者は現地の語学学校に8月の1か月間通学した。また、現地調査も今回のフィールドワークの目的であった。調査活動としては、書店や図書館の利用によるトルコ語文献収集、現地研究者との研究内容に関する会話、研究対象であるアナトリアの虎に関連した経済団体の会員に対するインタビュー等が挙げられる。そうした活動では、主に、先行研究で述べられていた概念や用語に対する、現地の人々の認識について確認した。例として、アナトリアの虎という用語に関しては、一般的にはほとんど認知されておらず、インタビューを行った研究者や経済団体の会員は、認知してはいるものの、その定義は、人によってかなり差があるという状況であった。このことから現地において、広く浸透している用語ではないことが窺い知れた。

また、本フィールドワークにおいて重要な発見となったのが、経済団体の活動とイスラーム経済の関連性である。本フィールドワークでは、アナトリアの虎に関連する経済団体の会員へのインタビューを行ったが、その中の一つである、ミュスィアド(MÜSİAD)が、イスラーム経済の取引手法を利用した基金を設立し、運用していることを、インタビューを通じて知ることができた。こうした活動は、ミュスィアドがイスラーム経済の概念を積極的に取り入れ、それを独自の形で実践していることを意味しているが、そのことはアナトリアの虎とイスラーム経済の関連性に着目する本研究において非常に重要なものであり、これまで個々の企業に対して意識を向けていた報告者にとって大きな発見となった。

フィールドワークの反省点としては、企業家個々人に対するインタビューを行えなかった点が挙げられる。また、経済団体に対するインタビューも、数としては多く行ったわけではなかった。しかしながら、今回の調査において、インタビューから重要な情報を得られたことを考慮すると、今後は、よりインタビュー調査に重点を置き、語学の習得も含めて入念に準備するべきであると思われる。

今後の研究では、トルコ語の学習を継続しながら、本フィールドワークで獲得したトルコ語文献を資料として加える。また、報告者自身の意識として、個々の企業を主な調査対象として想定していたが、今後は、経済団体も重要なファクターとして認識し、その変遷や活動に着目しながら研究を進める。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.