スリランカにおける清掃労働者コミュニティの研究

対象とする問題の概要 スリランカの清掃労働者は地方自治体に雇用され、道路清掃やゴミ回収・処理を行っており、その集住集落には周辺住民や自治体職員から差別的なまなざしが向けられている。また廃棄物管理行政の中では主要なアクターとして捉えられてお…

1990年に国連が「万人のための教育」を提起して以来、初等教育の拡充に向けた取り組みが世界的に続けられてきた。調査国ベナンでも2006年、「教育セクター10カ年計画2006-2015」(以下PDDSE)に基づき、初等教育の無償化が実施され、就学率は上昇した。一方で、ここ近年の量的拡大に伴う1教員あたりの生徒数の大幅な増加や、教室の不足など学習環境の悪化も指摘されている。また依然として、生徒の留年や中途退学も少なくなく、教師や教育自体の質についても課題が残されている。

さらにPDDSEでは、初等教育における女子教育や女性教員の採用の強化も目指されていたが、ジェンダー間の格差は解消されていないとの指摘もある。

本研究の目的は、ベナンの学校教育に着目し、その実態を把握したうえで、就学することや、学校で得た学びが、生徒たちの将来にとってどのような意味をもつのかを検討することである。今回は、この目的をふまえた情報収集に努め、次回の渡航に向けた予備調査を行った。

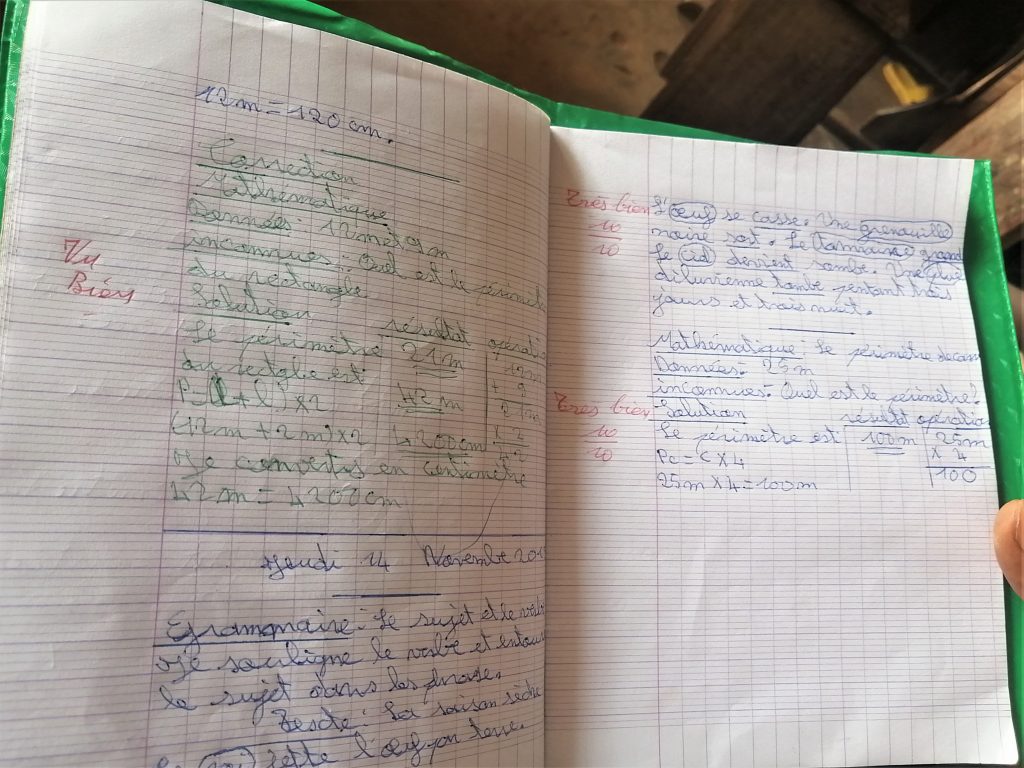

今回はAtrantique県Abomey-Calaviコミューン [1] 内の小学校を公立、私立各一校ずつ訪問し、授業の観察、教師への聞き取りなどを行った。当コミューンの初等教育長によると、公立校は97、私立校は1000を超える [2] 。初等教育は6年制で各学校は6学年1クラスずつ、教師は各クラスに1人配置される。1クラスの生徒数が大幅に増加すると、グループ校として新たに1校増設する。実際に訪問した公立校は、3グループ、計18クラスからなる。生徒数は公立校が1クラス50人前後、私立校は20人前後と違いがみられたが、どちらも男女比に大きな偏りはみられなかった。

調査時、新学期開始後1カ月以上経過していたが、公立校、私立校ともに教師が不足していた。5・6年生のクラス統合や、教師不在のクラスでは校長や他クラスの教師が、課題の指示を与えて対応する様子がみられた。また教師着任が遅れたクラスは進度に遅れがみられた。

このような教師不足の要因には、現在小学校で資格保有者のみの採用へ移行中であることが考えられる。この資格取得のためのÉcolenormaleという教師養成校があることが分かった。1年目は講義中心、2年目は実習形式となり、修了するとCEAP(教員基礎適正証書)を取得できる。JICAの報告書[JICA2013]によると、養成校は全国で公立校が6校、私立校が9校で多いとは言えない。そのため、居住地域の近隣に養成校が無く、学費に加えて下宿費用が必要であり、資格取得に要する経費の確保に苦労したと述べる教師もいた。

加えて、資格を取得し教師となっても、小学校教師は中等・高等教育機関の教師に比べ給与が低いことを指摘し、より給与の高い学校への異動を希望する教師もいた。職業選択肢として小学校教師がどのような位置づけにあるか疑問が残る。さらには、大学まで進学しても職が見つからず、職業訓練校などで技術や資格を身につけた方がよかった、教育を受け続けてきた意義が感じられないなど、一般教育と職業の接続を疑問視する見解も聞かれた。

[1] コミューンは行政上の最小単位。

[2] 私立は政府無認可の学校があるため、正確な数を把握できていないと思われる。

今回の調査では、想定以上に公用語フランス語での会話が困難だった。これまでに渡航者が学んだフランス語と現地で話されるフランス語で発音の違いもあったためか、会話がよく理解できない場面が多々あった。また、辞書を使いながら手書きで作成した質問リストを渡し、自分の知りたいことは伝えられたが、相手の回答を受けて柔軟に質問を重ねられなかった。今後は現地の発音の仕方も意識しながら学習を続けていきたい。さらに、今回ほとんど習得できなかった現地語フォン語の習得も心がけたい。

また、上記のような状況により、聞き取り調査を実施できた人数が少なく、得られた回答が個人的な事情によるものなのか、教師という職業全体に共通することなのか傾向性がつかめなかった。加えて、生徒たちの学校外での生活についての情報収集も十分に行えなかった。以上の反省点をふまえ、次回の調査項目、フィールドでの日々の時間の使い方を再考したいと思う。

【1】国際協力機構.2013.「ベナン共和国第五次小学校建設計画準備調査報告書」.1-1–1-12.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.