Estimating the Energy Composition of Diets with Foods Prepared from Cereal/Tuber/Nut-Based Flours in Mukono Town, Uganda

Research Background Obesity is known to be closely associated with diet. A key objective of this study was to examine …

食物網の高次消費者である食肉目は、草食動物の個体数調整などの生態学的機能を通じて、生物多様性の高い森林構成維持に関わる生態系内の重要な存在であるが、近年世界各地で食肉目の個体数減少が報告されており、その原因究明と保全策の立案は保全生態学の主要な課題の一つである。食肉目の減少原因としては、生息地の分断や消失、狩猟による獲物動物の減少などといった人間活動の影響が大きいと指摘されている。これまで大型食肉目の研究は盛んにおこなわれてきたが中・小型食肉目についての研究はまだ数が少ない。また、希少な野生動物の保全というテーマにおいては野生動物調査だけでなく、地域住民の活動についての深い理解と、分野を超えたより包括的な研究が求められる。

本研究の目的は、人間―獲物動物―食肉目という三者関係をモデルとして設定し、カメラトラップによって得られた野生動物データと、地域住民の生業活動のデータを組み合わせることで、複雑な生態学的アクター関係を明らかにすることである。よって今回の調査ではテーマ別に2つの目的を設定した。①カメラトラップを用いて食肉目の画像データを取得し、食肉目の画像データと位置情報からその占有率を推定する。また分析時に獲物動物の検出頻度を共変量として用い、食肉目の分布への影響を明らかにする。②地域住民の狩猟キャンプの位置を記録し、一定期間における人間の狩猟圧を評価する。また食肉目の占有推定を行う際に人間活動データも共変量としてモデルに組み込み、人間活動の食肉目分布への影響を評価する。

①カメラトラップ調査

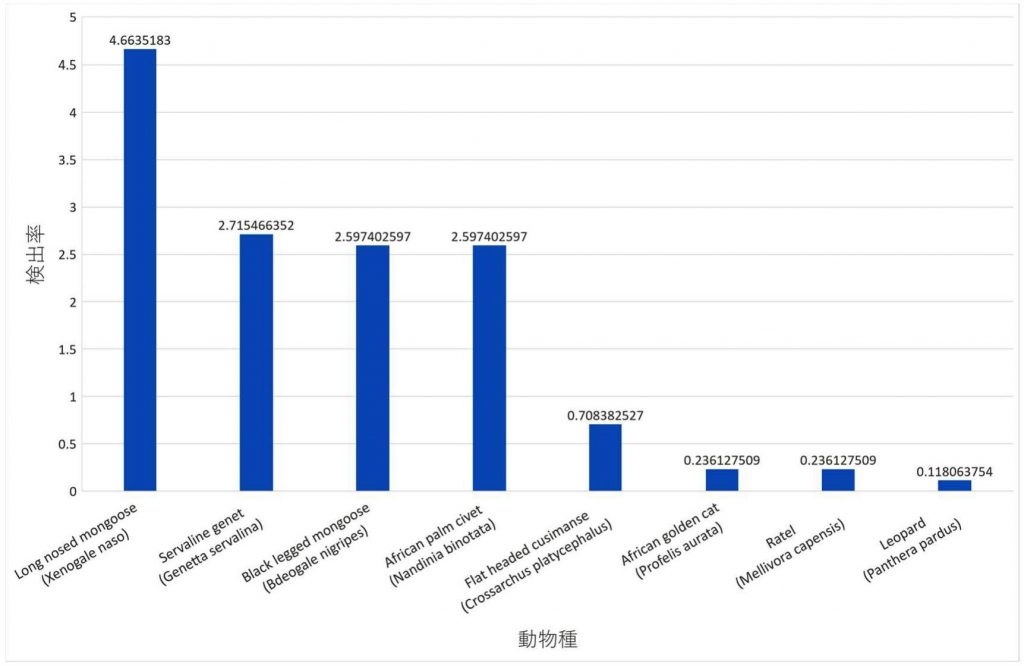

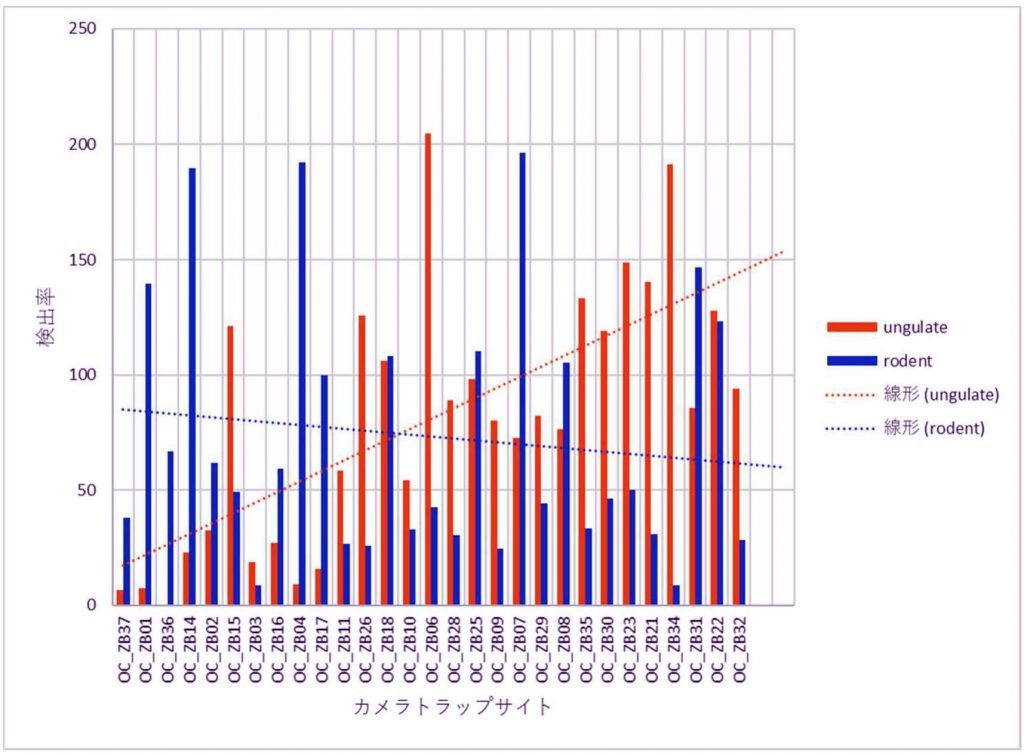

カメラトラップは国立公園内に最低5.6㎞の間隔で合計37台設置した。設置期間は合計1694カメラ日で27682枚の写真が撮影された。撮影頻度は上から偶蹄目、げっ歯目、霊長目、鳥類、食肉目、ゾウ、センザンコウの順で高かった。最も撮影頻度が高かったのはLong nosed mongoose(Xenogale naso)であり、Servaline genet(Genetta servalina)、African palm civet(Nandinia binotata)、Black legged mongoose(Bdeogale nigripes)の三種がほぼ同じ撮影頻度だった。その他のFlat headed cusimanse(Crossarchus platycephalus)、African golden cat(Profelis aurata)、Ratel(Mellivora capensis)、Leopard(Panthera pardus)の4種は撮影頻度が低すぎるため推定に使うのが難しい(図1)。食肉目と地域住民の両者が主な栄養源として依存している偶蹄目では、村やキャンプサイトからの距離が遠いカメラサイトでの撮影頻度が高かかった。これは地域住民による狩猟の影響を強く反映している可能性が高い。げっ歯目では微かに村やキャンプからの距離に応じて撮影頻度が下がる傾向があった(図2)。

②キャンプサイト調査

キャンプサイトの分布から、地域住民が頻繁に利用している地域は村から約20㎞前後の地域であることが推測された。季節ごとにキャンプの目的が異なり、地域住民は目的に応じて利用するキャンプ地と滞在期間を変えていた。また一度作られたキャンプが、その後再び使われるとは限らず、新しいキャンプが頻繁に作られていた。地域住民の狩猟は主にワイヤートラップによって一年中行われるが、雨期に最も多くの数の罠が設置される。多くの住民がその期間中に狩猟キャンプから半径約2㎞の範囲に300個前後の罠を仕掛ける。調査者は約2週間現地語でモロンゴと呼ばれる長期キャンプに同行し地域住民と生活を共にしたが、そこではキャンプ地から半径1.5㎞の範囲に約300個の罠が設置され、1日に1~2頭の動物が捕獲されていた。

今回の調査では、現地の頂点捕食者であるヒョウの撮影頻度が極めて低く推定が困難なほどであった。ヒョウの在/不在は下層の栄養段階にある動物の密度や分布と密接な関係があるため、適切に評価することは今後の研究においてとても重要である。今回の極端に低い検出率が実際の個体数密度を反映しているとはまだ結論できず、今後手法や時期を変えて改めて調査を行う必要がある。人間の狩猟圧が実際に偶蹄目や食肉目の個体数密度と分布に影響を与えている可能性は高いが、その検証のためには人間の狩猟圧を推定しなければならない。一定期間あたりの動物種毎の狩猟された頭数を把握するため地域住民へ聞き取り調査を試みた。しかし、神経質な話題のため住民の中には真実の回答を避けている人物もいると予想される。よって、いかに住民に調査の意図を理解してもらい、彼らに安心して調査に協力してもらうかが今後の課題となる。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.