宗教多元社会における政治的意思決定/レバノンにおける公式・非公式なエリートの離合集散

対象とする問題の概要 筆者は2017年7月4日から7月26日にかけてレバノン政府によるパレスチナ難民政策に関する調査を行うために、レバノン共和国においてフィールド調査を行った。レバノンは第1次大戦後の「中東諸国体制」の形成による地域的状況…

本研究は、民族文化の表象をめぐる問題を考察していくために、博物館展示のあり方を比較しようとするものである。本調査では、日本の先住民族であるアイヌに着目し、その中心的居住地である北海道の博物館・資料館の展示を対象として「アイヌ文化」の表象にはどのような要素が含まれているのかについて見聞してきた。

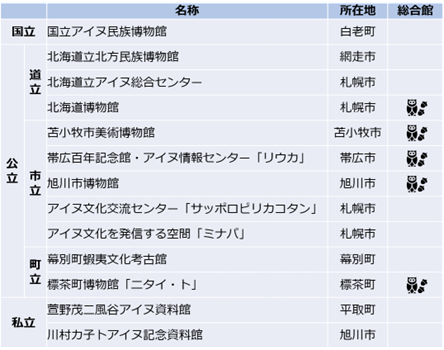

調査の方法は、主に展示室内の見学と学芸員等への質問票を用いた半構造化インタビューで、前者はオモテに見えている要素(展示資料)を、後者は見えていない要素(収蔵資料)を記録するためのものである。ただし、先方の都合によりインタビューを実施していない館もある。また、道内にはアイヌ文化の展示スペースを有する施設が数多く存在するが、調査にかけられる日数と移動手段の制約から対象地域は主に観光地を中心としている。訪問施設は、国立/公立/私立、専門館/総合館を基準に、様々な性格をもった施設が入るように選定した。

先行研究では、旧ソ連圏の博物館および郷土資料館は大衆を教育する文化的装置であり、ソ連解体後も民族学者が構成した展示によって現地住民の「伝統」の創造が促されていることが指摘されている。その指摘が筆者のフィールドであるウズベキスタンにも当てはまるのかを検証するため、現地博物館・資料館の展示調査を実施する計画である。本調査は、それに先立つものであり、次の2つの目的をもつ。①比較データとして、旧ソ連圏とは異なる条件下のデータを収集すること。②同様の調査を実践することによって、その手法や着眼点・課題点をみつけること。

2020年にアイヌ文化復興拠点として「民族共生象徴空間(ウポポイ)」が開業した。アイヌが先住民族と公的に認められたのは2008年のことだが、本施設は先住民政策についての日本政府の前向きな意向を示すものとしても機能している。アイヌ自身の手によって主体的に続けられてきた伝統継承活動との相違を博物館展示から読み解くことを目指す。

調査を実施した施設は表1の通りである。紙幅の関係で個別に言及することはできないが、調査によって得られた知見を総合的にまとめる。

まず、アイヌと一言にいっても地域ごとに異なる特色をもつ。国立機関等を除き、施設近辺のアイヌを中心に紹介する傾向が強い。たとえば、館の前身となる郷土室がある場合、施設近辺の人々が使用していた民具がコレクションの中心となっていることが多いからである。現在、積極的に収集を行うことは稀なようだが、他施設が閉館する際や遺産整理をする個人からまとめて寄贈(寄託)を受けるケースもある。

展示資料は、資料保存の観点から展示に耐えられないものを省いた上で、展示構成を表現するのに最もふさわしいものが選ばれる。特に付帯情報の多い資料[1]や観覧者の目を引く資料が選ばれる傾向にある。ふさわしい資料がない場合には、その地域で活動するアイヌ協会に復元資料の製作を依頼することもある。展示替えのタイミングや、収蔵庫内の管理方法は館によって様々であり、展示構成との関連性を見いだすことはできなかった。

展示の構成には、館の設置理念と研究成果が反映される。とはいえ建物の構造の問題で必ずしも思い通りに展示を構成できるわけではなく、そのようなハード面の制約をどのように克服するかがどの館にとっても課題のようだった。時代区分を設けている場合、近代以前/近代以降/現代に分けていることが多い[2]。後者についてはブースを設けていない館もあるが、ある場合には主にアイヌの伝承活動に取り組む人々を紹介していることが多い。伝統的な住まいを離れた現代のアイヌの人々が、何をわれわれの伝統文化ととらえているのかが、顔写真や名前とともに主体的に表現される。内容としては、言語と手工芸、両要素を含む語りや歌、踊りが中心であった。

そもそもアイヌに着目した理由は、日本の中で民族的意識を強く有している印象があるためだった。けれども展示を通して学ぶうちに、ウズベク牧畜民(遊牧民)とアイヌの間には文化的・政治的境遇等、類似点が予想以上に見いだせることがわかった。とりわけ興味深かったのは、現在、われわれと何ら変わることのない生活様式をもつアイヌの人々が自らのアイデンティティを再認識する際に「ものづくり」を通してそれを表現していることである[3]。このことは、ウズベク牧畜民の絨毯づくりにも通ずるものがあると考えている。今回の調査で得られた知見は、博物館展示の比較データとしてだけでなく、今後の博士研究にも広く役立てていきたい。

[1] アイヌ民族資料は、特に古いものに付帯情報が存在しないことが多い。国立アイヌ民族博物館の佐々木史郎館長によれば、外国の研究者が大部分のアイヌ民族資料(特に宝飾品)を持ち去った後、残った民具等を日本の骨董品屋が買い集めた。その際、製作年代や生産地(製作者)等の情報が記録されることはなく、後にそれらを博物館が購入したためである。そのため、後代に遺産整理等を機に個人から寄贈される資料の方がより多くの付帯情報をもっていることが多い。

[2] ここでいう近代とは、おおよそ和人の上陸と北海道開拓期を指している。総合館では、アイヌ民族の登場以前にも古く遡り、北海道の自然史や考古資料も展示される。

[3] 札幌市のアイヌ文化交流センターの職員Mさんは、「母親は自分がアイヌであることに気づいて、30歳くらいから刺繍を始めた」ことを教えてくれた(2022年2月9日)。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.