牧畜社会における技術や知識の学び ――子どもの生活に着目して――

研究全体の概要 南部アフリカに住んでいるヒンバは、ウシやヒツジなどの家畜を保有して遊牧生活を行なっている。彼らは半乾燥地域に住んでおり、天水農作による農作物の生産性が低い。そのため、家畜を飼育することで、家畜からのミルクや肉を食料として頂…

マダガスカル共和国の中央高原地帯(メリナ人居住地域)および西部地域(サカラヴァ人居住地域)においては近年、在来信仰のドゥアニと呼ばれる聖地が、国内外から多くの巡礼者を集めている。特に中央高原地帯では巡礼者の増加に伴って、ドゥアニの社殿や施設が立派になるなどの「発展」を見せると共に、ドゥアニそのものも増加しつつある。また、国内外から民族・宗教を超えて巡礼者が集まるようになったため、ドゥアニで行なわれる宗教実践にも多様性が見られるようになりつつある。このような状況の中、中央高原地帯においては、聖地ドゥアニを結節点として、マダガスカル各民族の伝統宗教・民間信仰、西インド洋の島々の民間信仰、マダガスカルで影響力のあるキリスト教的要素とイスラム教的要素が、ある時は併存し、ある時は混ざり合い、ある時は排除し合いながら、新たな「ドゥアニ信仰」とでも言うべき宗教実践体系が生成しつつあると思われる。

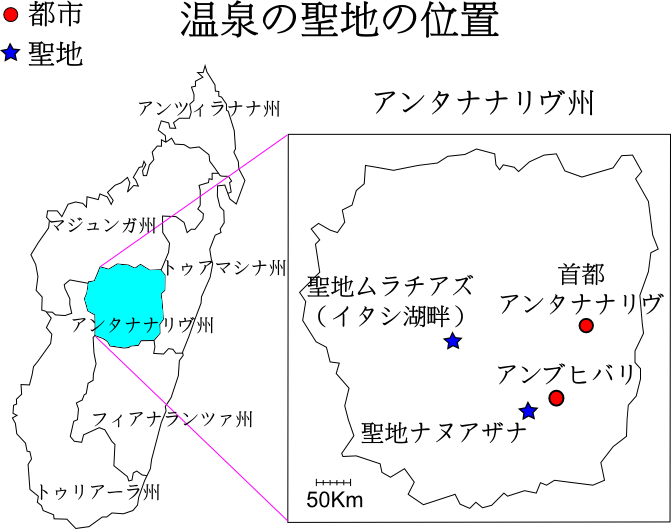

本研究の目的は、マダガスカル中央高原地帯において、元々別の民族の間で実践されていた異なる起源を持つ複数の宗教祭祀が、ドゥアニと呼ばれる聖地を焦点として、「ドゥアニ信仰」とでもいうべき一つの信仰体系・宗教実践体系へと生成されつつあることを明らかにすることである。そこで本研究は、主に中央高原地帯のドゥアニを具体的事例として調査し、ドゥアニの聖地が生成・発展する様子を描き出す。今回も多くのドゥアニを調査してきたが、文字数の関係で、本稿では特に中央高原地帯の「温泉を祀るドゥアニ」について取り上げる。

1. 大規模な温泉の聖地ナヌアザナ

アンタナナリヴ州南東部の山中に位置するナヌアザナには、そこかしこに温泉が湧いている。それらの温泉は全て聖なる温泉とされ、温泉湧出地の上には屋根付きの社が10社ほど建っている。それらを総称してドゥアニ・ナヌアザナと呼ぶ。温泉の上に社が建てられるようになったのは、ここ2、30年ほどのことである。社には十字架が建てられているものが多い。社ごとに祭祀対象は異なり、かつて存在したメリナ王国の偉人霊、水の女精霊、土着の祖霊などが祀られている。参拝者は、川で全身を沐浴した後、社の内部の温泉湧出地に頭部を突っ込んで、祭祀対象のお告げを聞く。動物供犠や憑依儀礼も行う。病気治しなどの目的で温泉水を飲用する。レユニオン人やモーリシャス人など海外からの巡礼者も多い。メインとなる大きな社殿(温泉)の周囲には、門前町としての集落が発展している。門前町には、社を守る聖職者(祭司)の夫妻が暮らしている。

2. イタシ湖畔の温泉の聖地

首都から西方に約130キロの山中に位置するイタシ湖畔にも温泉が湧出しており、ドゥアニ・ムラチアズという聖地となっている。温泉の上に社が建てられており、祭祀対象や参拝方法はナヌアザナと同様である。門前町は無い。この土地の所有者は厳格なクリスチャンであり、自分の土地に「異教の」聖地があることを良く思っておらず、社を守る女性聖職者(祭司)との間で、土地と宗教などを巡る紛争が発生している。なお社を守る聖職者も、自身がクリスチャンであると公言している。

3. 「温泉のドゥアニ」総論

元々は温泉湧出地のみだった場所に社(社殿)が建てられるなどの「発展」があり、国内外からの巡礼者の増加に伴う「宗教実践の多様化」も観察され、他のタイプの聖地(元々は王墓だった聖地など)と同様に、「聖なる温泉」もドゥアニの聖地として生成されつつあることが明らかとなった。

今回は滞在中に新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が発生し、一部の行動が制限を受けた。「未知の感染症の世界的流行による調査への影響」については想定外であり、現地では健康面への不安も大きかった。今後はこれまで以上に、不測の事態を見据えた調査計画を立てていきたい。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、今後、いつ頃から再びマダガスカルで調査できるのか不透明である。このため、しばらくの間は、これまでの手持ちの調査結果のみで自身の研究を進めるしかない。今後予想されるフィールドワークの不足を補う意味でも、先行研究の調査をより重視していきたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.