ブータンからオーストラリアへの国際労働移住―ブータン都市・農村・大学での調査報告―

対象とする問題の概要 グローバル化が進む21世紀の社会において、世界各地の移民現象と移民社会に関する詳細な事例研究を蓄積することは重要な課題である。本研究においては、既往の学術論文で着目されていないブータンからオーストラリアへの国際移住を…

ボツワナに居住するツワナ(Tswana)では、長年女性の南アフリカへの活発な出稼ぎが社会に様々な影響を及ぼしてきた[Livingston 2005]。例えば、人口移動の側面からは世帯内の労働女性不足、制度の側面からは恋愛結婚の増加とそれに関わる居住様式の変化、その結果としての女性世帯の急増があげられる。

現在、南アフリカに居住するツワナ人口がボツワナに居住するツワナ人口を上回っており、こうした人口的変化傾向も出稼ぎ女性の生活史戦略の影響を受けている/あるいは相互に影響を及ぼしている可能性がある。一方で、出稼ぎ女性がボツワナと南アフリカという異なる生活環境・社会的地位の中でどのようなライフコース・イベントを選択してきたのかについて、個人レベルでの調査はおこなわれてはこなかった。加えて、出稼ぎ女性と出稼ぎに従事していない女性の生活史戦略の違いや/その違いをうむ要因についても議論が十分であるとは言えない。

そこで本研究では、出稼ぎ女性とそれ以外の女性に聞き取り調査をし、生活史戦略の比較をおこなうことで、女性の出稼ぎがツワナ社会にどのような変化を及ぼしているのか明らかにすることを目的とした。今回の調査では彼女たちの未婚期間・出産・結婚などのライフイベントに関する項目について重点的に聞き取りをおこなった。加えて、出稼ぎ女性の移動回数と移動地の選好、ファミリーヒストリーについても聞き取りをおこなうことで世代間関係の把握もおこなった。

本研究の調査地はボツワナ南東部に位置するSikwane村である。この村を含む南東部Kgatleng地区(カトレン)にはBaKgatla(バ・カタ)と呼ばれるツワナの言語グループが居住している。地域南部全体が南アフリカとの国境に面しており、男女ともに南アフリカへの出稼ぎが活発である。従来カタの生業は半農半牧であるが、現在は賃金収入に依存した生活をしている姿が観察された。一方で、現在も婚資(lobola)にはウシが8頭以上必要であるため、親族間・世代間でのウシの取引が継続されている。

調査期間中は出稼ぎ女性とそれ以外の女性あわせて20人の女性から聞き取り調査をおこなったが、いずれの場合もパートナーから婚資を受けていないために公式には未婚で子育てをしている女性世帯が多かった。1940年生まれの女性2人(出稼ぎ1人:専業主婦1人)への聞き取りでは、バカタでは①未婚女性が妊娠した場合、②パートナーの男性と結婚すべきであるという規範があり、③男性が婚資を払えるようになるまでともに母方の住居に住む必要があるという説明があった。一方で、1960年以降の世代での聞き取り調査では、①未婚女性が妊娠した場合、②パートナーが婚資を支払うまでは同居してはいけないという説明が多かった。こうした世代間での説明の違いは、ボツワナでの社会制度の変遷などのインパクトも考えられる。 生活史戦略においては、例えば1940年代の女性二人間においても違いが顕著であった。

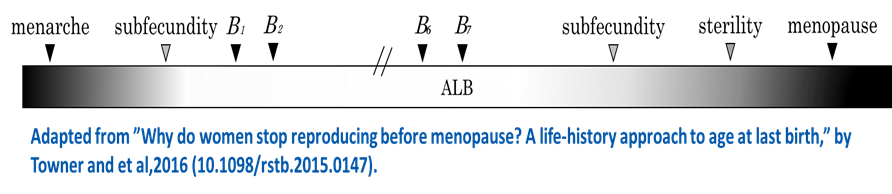

専業主婦の女性Aは自身の妊娠(1959年:B₁)と同時に結婚/同居してから出産間隔2年(inter-birth interval)で7人出産している。彼女の授乳期間は2年であるので、彼女は産み終わり(B₇)の35歳まで絶え間なく出産を続けてきたことになる。一方で、月収1000ランドの出稼ぎ女性の場合、1959年(18歳)に出産(B₁)で21歳の時に2人目を出産し(1962年:B₂)ALB(Age of Last Birth)を選択している。現在では、出稼ぎ女性の少産傾向に加えて、女性の40代での結婚が増えてきている。

今回の調査では、バカタ女性のデータ収集を中心に聞き取り調査を進行したためバカタ男性のデータを集めることができなかった。また、バカタにおける家畜管理(写真1)や経済消費指標として食事の聞き取り調査(写2)も十分なデータが集まってはいない。今後の調査では男性の調査助手を雇うなどして男性のデータも集めながらバカタ社会の消費行動の調査もおこなうことで出稼ぎ女性の生活史戦略の分析を続けていきたい

【1】Julie Livingston. 2005. Debility and the Moral Imagination in Botswana: Indiana University Press.

【2】Mary C. Towner et al. 2016.Why do women stop reproducing before menopause? A life-history approach to age at last birth. Phil. Trans. R. Soc B 371:20150147(http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0147)

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.