インドネシアの伝統的薬草療法ジャムウが地域社会で果たす役割について/健康増進・疾病予防・女性のライフイベントサポートの観点から

対象とする問題の概要 近年インドネシアは、急速な経済発展と生活様式の変化に伴い、生活習慣病や高齢化による慢性疾患が増加している。これらの疾患は、西洋医学だけで即座に根治しないため、先進国では、補完・代替療法(マッサージ・薬草等)を導入する…

1963年5月釈迦誕生祭にて国際仏教旗の掲揚が禁じられたことを背景に仏教徒は宗教弾圧を訴えながら宗教平等を求める一連の社会運動を起こした。仏教徒はベトナム共和国(南ベトナム)の都市で反政府運動を展開し、自分の命すら落とす焚身自殺、或いは焼身供養と呼ばれる仏教儀式を行って世界中から注目を浴びた。ジェム政権の崩壊後には全国規模の統一団体を結成し、政府に圧力をかけることのできる影響力を持つようになったが、派閥の分裂のために1966年の軍政末期にその影響力を失った。

本研究は、仏教徒がどのように勢力増強を図り、その中でどのような仏教思想の変容があったか、また社会における仏教徒運動がもたらした地殻変動は何であるかに着目する。歴史的手法をとる本研究は仏教側の文献と仏教系知識人の動向が窺える文献を分析することにより、仏教徒運動の展開とその思想を明らかにすることを通して、ベトナム共和国の社会史を再構築する。

仏教徒運動に関する従来の研究では仏教徒運動を南部都市解放運動の始まりとみなす現在のベトナム国家の観点[Lê Cung1994]と平和運動とみなす見方[Topmiller,R.2002]などが主流であったが、ジェム政権の崩壊を牽引した仏教徒運動の政治的属性に注目する研究が21世紀に入って現れ始めた[Moyar,M.2004;McAllister,J.2008;Miller,E.2015]。しかし、仏教徒運動の起源は仏領期まで遡ることができ、運動自体はジェム政権の崩壊後にも続いたために同政権に限定した視座では仏教徒運動全体を明らかにすることはできず、また多くの研究がアメリカの資料に基づいている点も指摘すべきである。よって、本研究は仏教徒側の資料を含むベトナム共和国の社会を窺える諸資料を分析することにより、仏教徒運動の展開とその根底にある思想を明らかにし、ベトナム共和国の社会史を再構成する。

本調査は、分断期の南ベトナムにおける仏教徒運動の展開とその思想を明らかにする上での必要な資料を収集することを目的としたものである。主にアジア経済研究所で文献調査を行ったほか、国立国会図書館で文献調査と、ベトナム思想を専門とする東京外語大学の野平宗弘准教授とベトナムの宗教社会を研究する北澤直宏研究員との面談を行って、実際の資料とともに、資料収集のノウハウなどを伝授していただいた。

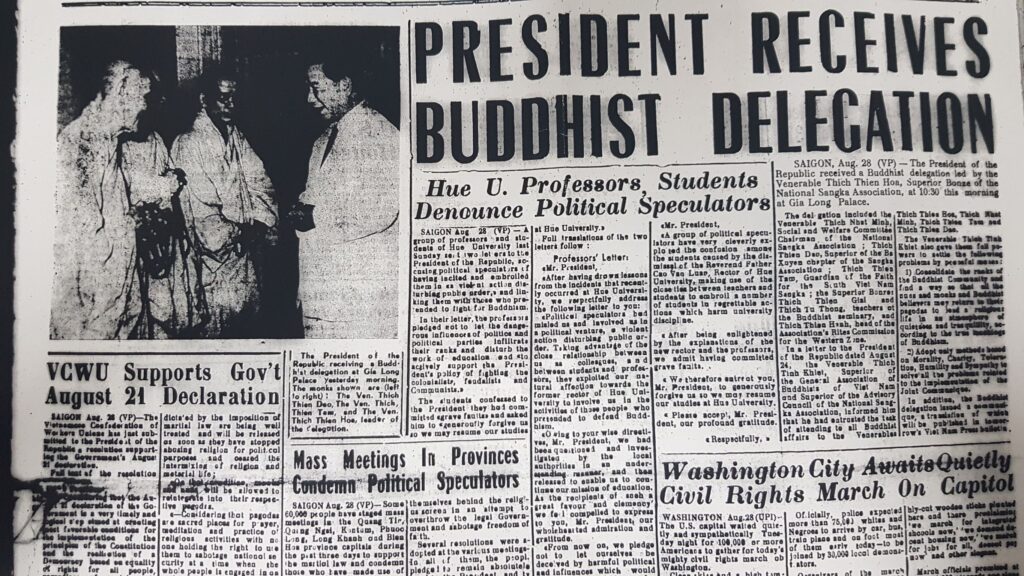

主に新聞資料を収集した本調査では、『The Times Of Viet Nam』(1963.5~10)及び『The Bangkok Post』(1963.7~8)が入手できた。ベトナム共和国で発行された英字紙である『The Times Of Viet Nam』は政府による検閲が疑われる箇所もあるものの、仏教徒運動の展開を確認する上で欠かせない一次資料である。ただ、1963年8月には戒厳令が発動されたために同月号分には欠号が多く、同紙からは同月21日に行われた寺院襲撃事件の全貌を読み取ることはできなかった。一方『The Bangkok Post』はタイで発行された英字紙である。同紙では、意外にも詳細な情勢と分析が掲載されており、そのうえ、戒厳令下の共和国の事情も確認できる。また、タイ仏教界がベトナムの事態を懸念しながらもその事態はベトナム国内の問題だと一蹴し、タイ政府にベトナムの事情には干渉しないという旨を伝えたなどの記事が見受けられ、タイ仏教界の動向も窺えた。

そのほか、亡命仏教徒のThích Nhất Hạnhの『火の海の中の蓮華―ベトナムは告発する』(邦訳)と亡命官僚のNguyễn Tháiの『Is South Vietnam Viable?』なども収集することができた。仏教徒運動の意味合いとジェム政権の不正を伝えようとしたこの書籍からは当時の亡命知識人たちの認識を確認することができた。

本調査の成果は新聞などの基礎資料と、亡命知識人の主張が反映されている書籍を入手できたことである。今後の課題は、本調査で入手できた資料の分析と同時に既に入手していた仏教界の文献を比較することにより、本研究の精度を高めることである。仏教界の文献では、当時の仏教界の動向と主張が把握できるものの、仏教徒の主観的な情勢認識が色濃い。一方、今回の調査を通して入手できたベトナム及びタイの新聞の場合、単に仏教徒運動に限る情報だけではなく、政治・外交・防衛などの多様な記事が見受けられ、より幅広い視座から仏教徒運動を把握することができ、したがって、仏教界のみに偏らない情報が得られると考えられる。また、外国人向けの亡命知識人の書籍からは、アメリカの外交文書からは読み取れない視座を見出すこともできると予測される。よって、これからは当時の状況がバランスよく反映されている資料群に基づいて研究を進めていきたい。

McAllister,J. 2008.‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Tri Quang and the Vietnam War, Modern Asian Studies 42(4):751-782.

Moyar,M. 2004. Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War, Modern Asian Studies 38(4):749-784.

Miller,E. 2015. Religious Revival and the Politics of Nation Building: Reinterpreting the 1963 ‘Buddhist crisis’ in South Vietnam, Modern Asian Studies 49(6):1903-1962.

Topmiller,R. 2002. The Lotus Unleashed:The Buddhist Peace Movement in South Vietnam, 1964–1966. Lexington:University Press of Kentucky.

Lê Cung. 1994. Tìm hiểu những sự kiện đầu tiên trong phong trào Phật giáo miền Nam 1963, Nghên Cứu Lịch Sử 5:8-12.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.