インド指定部族の社会移動への意識とその実践/タミル・ナードゥ州指定部族パニヤーンを事例に

対象とする問題の概要 これまでインド政府は貧困問題を解決するために様々な政策を実施してきた。その成果はある程度認められるものの、依然として多くの貧困層を抱えており、貧困削減はインド社会において重大な社会問題として位置づけられている。なかで…

タンザニアでは、農地の拡大や薪炭材の採集によって自然林の荒廃が急速に進行している。この研究では、林の劣化に歯止めをかける方策として、経済性を有した混交林の育成を前提に、国内での混交林利用に関する実態調査を実施した。広大な天然林が広がる北海道において、まず混交林の構造と利用の実態を広域に観察するとともに、それを活用する自伐型林業家のもとで混交林の利用・管理を生態と技術と経済の各側面から参与観察した。

北海道では、放棄されたカラマツやトドマツなどの針葉樹林の間伐と広葉樹の自然更新を基本としながら、低植林コストで低環境負荷型の自伐型林業が各地で展開していた。そこには、植林や樹木の自然更新を困難にする宿根性の草本(とくにクマイザサ)の繁茂を抑えつつ、多様な広葉樹をまっすぐに育てる造林技術が内包されていた。それは時代のニーズと経済性を踏まえながら、針葉樹林から広葉樹林への遷移を促す施業でもあった。

タンザニアの乾燥疎開林帯では、木材採集、製炭、農地化などを目的に自然林の開墾が繰り返されて砂漠化が深刻な環境問題となっている。アフリカの半乾燥地域において林産資源を持続的に利用するためには、住民の主体的な林の育成と管理・運用が欠かせない。本研究では、環境保全機能と経済性をあわせもつ混交林の形成について社会と生態の両側面から研究をすすめていく。

混交林に焦点をあてるのは、経済性だけを重視した単一林では病虫害が蔓延しやすく、異常気象や木材需要の変化への対処を考慮している。その一方で、混交林の造成と管理には、樹種ごとの生育特性のほか、樹種間の関係、林全体の構造をも意識しなければならない。そこで、混交林を形成・管理するうえで課題となる事項全般について調べていく。また、自然林を活用している自伐型林家のもとで、混交林を対象とした林業の実践的な課題についても調査する。

北海道中央部、東部を広く見てまわり、針葉樹と広葉樹の混交林の類型と分布を大まかに把握し、本調査の拠点となる雨竜郡沼田町の植生をそのなかに位置づけた。地域による構成樹の変異は小さく、林床はどこもササ類で覆われていたが、その密度は林冠の主要樹種や閉鎖の程度と密接な関係にあった。

この調査では、沼田町で自伐型林業を専業とする林家の施業を参与観察すると同時に、同林家所有の混交林で毎木調査を行い混交林の構造の把握に務めた。調査林は、約50年生のカラマツ林に広葉樹が混生する針広混交林で、10m×10mのプロットを4つ設置し、胸高直径が1.5cm以上のすべて樹木の樹種を同定し、樹高と胸高直径を測定した。その結果、林は8種類の樹種で構成され、針広の本数比は約1:2、立木密度は1,875本/ha、林分胸高断面積は43.55㎡/haなど、生態学的な情報を得た。

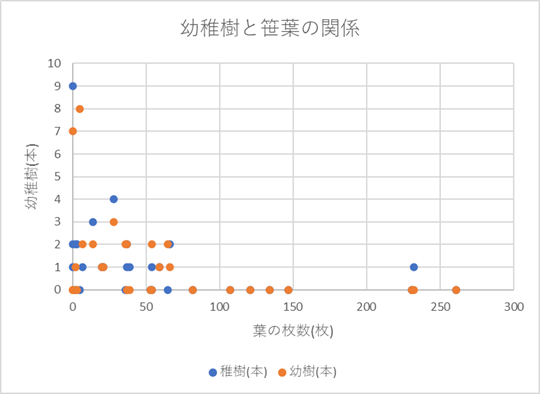

混交林における自伐型林業では、樹木の伐採、林道の設置、下草刈りがおもな作業になる。近年の薪ストーブの広まりが、カラマツの間伐やミズナラなどの広葉樹木材の販売を支えていた。また、混交林の広葉樹は多様な需要に応じて択抜され、その収入も林業経営の重要な財源となっている。一方、広葉樹の育林を自然更新に委ねることで、植林に関わるさまざまな労働と支出を抑え、持続的な多間伐施業を可能にしていた。自然更新の是非は林床を覆うササの生育と強くリンクしている。北海道に自生する4種類のササのうち、積雪が多い沼田町に分布しているのはクマイザサである。ササは一年中地表を覆って林床の土壌や水環境を保つのに貢献する反面、日ざしを遮って樹木実生の生長を抑制する(図)。強間伐によって林床に達する光量を増やしても、ササが密生してかえって実生苗の生長を抑える。自然更新による多間伐林業にとって、林の光環境が重要な意味をもっていて、主要な構成樹種、林冠の構造および下草の閉鎖をバランスよく管理する技術体系の構築が求められている。

実生が良好に生育する条件を整えるために、林床の光環境に影響する林冠構造とササのバイオマスとの関係を把握する。今回の調査は秋であったため光量の測定は不十分であったが、樹木が盛んに生長する春から夏に林内のさまざまな場所で光量を測定し、樹種ごとの光欲求特性、開葉パターン、ササによる樹木実生への光遮蔽の程度といった生態学的なデータも収集して、間伐や下草刈りの適正な施業について考える。

木材の価値を正しく理解し、適正に加工・利用することは経済性や資源利用の観点からも重要である。木材特性に関する情報を木工職人や大工から収集し、木材の長所を最大限に引き出す利用や加工法を把握する。それは、木材の価値を正当に評価すると同時に、混交林を経済的な枠組みから捉える試みでもあり、タンザニアでの応用を念頭に置いている。林業は長い年月がかかる生業であるがゆえに、経済性を意識しつつ将来の植生を遠望する視点が必要である。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.