カンボジア首都近郊における養殖漁業――ベトナムとの関り――

対象とする問題の概要 カンボジアは東南アジア最大の淡水湖であるトンレサープ湖を擁し、漁業はカンボジアの生態、社会、文化に密接に結びついている。1990年代の復興を通して、圧縮された近代化を経験しているカンボジアにおいて、漁業もまた急速な近…

エチオピアにはアフリカ諸国で最多の約200万頭のウマが生息しており、世界でも上位8位である。エチオピアにおいてウマが牽引馬として盛んに利用されるようになったのは、イタリア占領期(1936-1941)の頃からで、都市部やコーヒー栽培の盛んな地域を中心に2輪の荷車を牽いて走っていたとされる。現在においても、低コストで物や人の運搬・移動を可能にする手段として農村のみならず都市近郊においても利用され続けている。首都アディス・アベバの南方約240kmに位置し、4本の国道が交差し、各都市からの中継地として栄える小都市、アラバ・コリトも例外ではなく、ウマが牽引する荷車が盛んに利用されている。ガリと呼ばれるこの荷車は、有料で乗客を運搬するタクシーのような役割を担い、バジャジ(インド製3輪小型自動車)、2輪自動車とともに地元の人びとにとって欠かせない交通機関の一部となっている。

今回のフィールドワークでは、ガリを牽引するウマの飼養管理に着目して、ウマの労働内容と、飼料の関係について明らかにすることを主な目的とした。調査地のアラバ・コリトの標高は海抜1,700m、年間降水量600~1,200mm、年平均気温17.6~22.5℃と温暖な半乾燥気候地帯に位置する。

まず、牽引馬が取引されるウマ市場において、成馬11頭を無作為に選択し、体長と胸周を実測したうえで体重計算式に基づいて体重を算出した。

ガリについても地元のガリ製造工場や、駐車中のガリなどを対象に7台の各部の寸法を測定した。積載重量は、運搬される人の体重と荷重の推定値を用いて算出した。1台のガリに同乗し、GPSロガーを用いて走行速度および走行時間を計測した。あわせて、当該の牽引馬に与えられる飼料内容を3か月間継続して記録した。それらの結果をもとに、一日の運動量と給餌の関係について栄養要求量を参考に算出した。

( 1 ) 牽引馬の体重

エチオピアのウマは小柄であり、日本で競走馬として育てられるウマの3ヶ月から6か月齢時の体重ほどしかない。計測した成馬の体重は平均188.3kg(N=11)であった。

( 2 ) 荷車の形態と積載量

牽引馬が牽引する荷車は、ガリと呼ばれる座席付2輪車である(写真1)。座席の幅が140cm程あり、運転手を含めて3、4人座ることができる。人と荷物を合わせた60kgから最大300kg程度を積載する。

( 3 ) 労働と飼料内容の関係

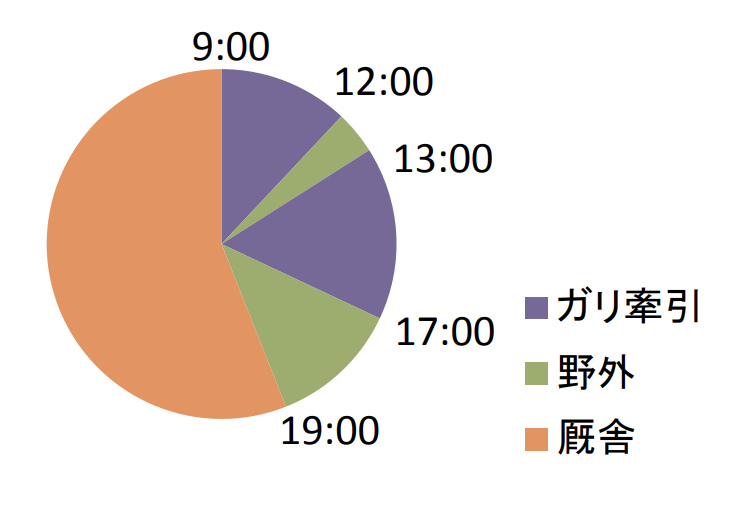

ある1頭の牽引馬の一日をみると、ガリを装着し集客に出ていた時間は約7時間であった。そのうち約4時間を走行し、平均時速は9.18km/時間と速歩(はやあし)にあたる歩法である。この牽引馬の労働を中度使役と仮定すると、一日に必要とされるエネルギー量は10,000kcalとなる。この日牽引馬に給与された飼料は、麩6kgであり、エネルギー量は18,000kcalと推定される(日本中央競馬会1986)。2時間程度の放牧中に野草から摂取されるエネルギー量を考慮しなくても必要エネルギー量は充足していることがわかる。重使役と仮定しても、必要と考えられるエネルギー量(13,000kcal)は摂取できている。

この牽引馬のBCS(BodyConditionScore)は、購入時点ではレベル3であったが、64日間の飼養期間を経て毛並の回復と脂肪の蓄積が確認され、レベル4に改善された。64日間の使役と休養の関係をみると、休養日が19日間(29.7%)、軽度使役が27日間(42.1%)、中度使役が18日間(28.1%)という割合になった。中度使役の前後1日は休養日とするか、もしくは軽度使役に抑えるなどの工夫がされていた。この期間中に、補助的に与えられた飼料はトウモロコシ、青草、モロコシ、サトウキビ、テフの乾草などの他、塩の配合がみられた。麩と野草では飼料成分表よりカルシウムとリンのバランスが偏っている可能性が懸念されるが、カルシウム欠乏症にみられるような症状は確認されなかった。何らかの工夫をしてバランスよく飼料が与えられていることが考えられる。

本調査では、牽引馬の使役度合を軽減し休息日を設けることにより、BCSの改善につながる飼養管理がおこなわれている可能性が示唆された。飼料の給餌には野草が利用されており、雨季と乾季では飼料構成に変化が生じると考えられる。それに応じて、栄養摂取にも差異が生じている可能性がある。ウマの労働量と給餌される飼料の関係を明らかにするためには、通年で調査をおこなう必要があるだろう。

日本中央競馬会.1986.「育成馬と繁殖用雌馬の飼料計算」『馬の保健衛生』9:16.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.