クルアーン学校におけるアラビア文字教育/文字としてのクルアーンを音声と結びつける装置としてのスペリング練習の重要性について

対象とする問題の概要 本研究の対象は、クルアーン学校と呼ばれる組織である。クルアーン学校とは、ムスリムの子弟がクルアーンの読み方を学ぶために通う私塾のことである。西アフリカ各地には、このクルアーン学校が多数存在する。これまでクルアーン学校…

エチオピア西南部の高地に暮らすアリの人びとは、地域内で自生・栽培されているタケをもちいて気鳴楽器を製作し、共同労働や冠婚葬祭においてそれらを演奏している。近代学校教育やプロテスタントの浸透によって、慣習的な共同労働や伝統的な儀礼を行う頻度は少なくなっている。一方で近年は、YouTubeを活用して、アリ語の楽曲を作成して発信するアリ人やそれを購入して楽しむ人びとがあらわれている。エチオピアでは、17〜18世紀頃から現代にいたるまで、音楽活動に従事する職能者など限られたものが、政治体制を批判するなど、社会情勢を言語化する役割を担ってきた。プラットフォームの出現により、誰でもスマートフォン端末を活用して自らの考えや創作した楽曲を発信できるようになった。調査対象である音楽演奏グループは、主にFacebookを介して、世界中に自分たちの楽曲を発信している。エチオピアの周縁に暮らすアリの人びとも発信力をもち始めている。

本研究の目的は、エチオピア西南部ペルパ村に暮らすアリの人びとが、日常生活や祝祭日・冠婚葬祭において、オイサ(oysa)と呼ばれるタケ製の気鳴楽器を演奏することに着目し、彼らの音楽実践の特質をあきらかにすることである。音響分析の手法をもちいて(1)演奏技法の習得過程を描きだしたうえで、民族音楽学的な手法をもちいて(2)合奏におけるコミュニケーションの取り方の特徴をあきらかにする。そのうえで、(3)演奏場面の創出についての特徴を解明し、それらを総合的に考察することにより、よい音楽実践を実現するために奏者の間で社会文化的な認識が形成される過程を提示することを目指す。また、アリの人びとが取り組むオイサ演奏とそれらのパフォーマンスを発信する方法やその特徴に留意して、音楽実践を介してエチオピアの現代的な社会政治的状況を描きだすことを目指す。

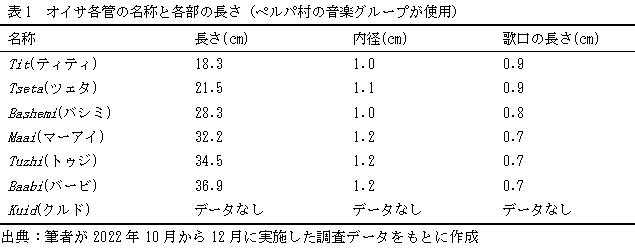

オイサは、タケを素材とした、指孔がない非貫通型の気鳴楽器である(図1)。笛の上部にある歌口に息を吹き込んで演奏する。調査地域であるペルパ村では、演奏者が長さの異なる6本のオイサを1組として演奏をおこなう。地域によっては、7本もしくは8本のオイサを1組とするところもある。それぞれの管には個別に名称がついており、ひとつの管はひとつの音を出す。それぞれの管の名称と、ペルパ村の音楽グループが現在の演奏に使用しているオイサの長さは表1のとおりである。奏者によると、同じオイサという楽器であっても、地域ごとに管の長さは異なり、同時にオイサの音高も異なっている。

アリの人びとの間では、共同労働、冠婚葬祭、祝祭の場面でオイサが演奏される。演奏グループは、7つの楽曲からその場に適切な楽曲を演奏する。奏者によると、この7曲はアリの人びとの間で広く共有されている楽曲である。さらに、クランごとに異なる8曲目があるとも述べていた。いずれの場合でも、オイサ演奏はバイダと呼ばれる踊りとともにおこなわれる。バイダは地面を踏み鳴らして大きな足音を出すのが特徴で、足首にイッチャと呼ばれる金属製の体鳴楽器を装着する。オイサの演奏グループに指揮者はおらず、4番目に長い管を持って演奏する人が演奏をリードする役割を担う。

本調査で調査対象とした音楽グループは、男性23名(うちリーダー3名)と女性8名の合計31名で構成される。リーダー3名を除き、男性メンバーは全員がオイサを演奏することができる。オイサは6~7人が1本ずつ管をもって演奏するが、このとき奏者は固定されず、演奏中であっても次々と奏者が変わる。調査対象の音楽グループでも、演奏中に奏者とバイダを踊る男性メンバーがオイサの受け渡しをおこなっていた。女性メンバーは楽器演奏をおこなわず、歌、手拍子、踊りをオイサ演奏に合わせておこなう。

今回の渡航では、オイサ奏者にインタビューをおこなうだけでなく、調査者自身がオイサの演奏を学び、技術習得の過程について記録する予定であった。しかしオイサ演奏の技術習得にかんして、演奏に成熟した奏者に、十分に教えを乞うことができず、調査者自身による技術習得の様子を記録することができなかった。次回は、今回の渡航で着手した(1)合奏における奏者同士のコミュニケーションの取り方、(2)オイサ演奏の機会創出にかんする調査を継続すると同時に、(3)オイサ演奏の技術習得に重点を置いた調査をおこないたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.