ブータン農村開発における教育普及と今後

対象とする問題の概要 ブータンの国家政策において、初等教育の量的拡大は重要政策の一つと位置付けられてきた。国土の多くが山々に拒まれた地形であるが、それぞれの農村に小規模な学校を設置して教育機会を保障しようと努めてきた歴史を有する。このよう…

福岡市には100軒(2022年4月1日時点[1])の屋台が存在する。第二次世界大戦後に闇市の担い手として営業を開始した屋台は、その後減少の一途を辿っていた。しかし、現在、福岡市によって屋台は都市のにぎわいを作る装置として振興され、屋台には観光客や多くの常連客が集まる。

福岡市の屋台に関する先行研究は、都市の公共空間をいかに有効活用するかという点に焦点が当てられていた。これらの先行研究は、都市における屋台の機能を評価するものとして重要であるが、屋台を公共空間の一部としてではなく、屋台「空間」を満たしている人々を含めた屋台を「場所」として捉え、記述・分析されてこなかった。

そこで、屋台を空間ではなく「場所」として捉え、屋台内部や屋台を結節点とした人々のつながりに着目する必要がある。本研究では、場所を物理的な空間と対比し、固有の場所に根差した様々な人々のつながりによって構築される社会的・文化的な空間とする。

本研究の目的は、屋台を結節点とした人々のつながりが屋台という場所の形成にどう作用しているかを明らかにすることである。

昨年度実施した70日間の調査では、おもに常連客に聞き取り調査を重点的に実施し、それぞれの客が特定の屋台、席に自らを結び付け、場所性[2]を見出していることがわかった。また、それらは店主と共有されているものであった。

今回の調査では、屋台に来る常連客の分析を深めるため、[A]客の支払額や注文内容の比較、[B]客の座席位置の記録を行う。これらの調査項目により、客が屋台に場所性を見出すことは店主や客のどのような行為によって成立しているのかを明らかにする。また、屋台を起点とする人々のつながりは、屋台という特殊な建造物の形態とどのように関わっているのかを分析するため、[C]屋台制作を担う職人に聞き取り調査を行う。

[1] 福岡市経済文化観光局調べ(https://yokanavi.com/yatai/ 2022/08/23アクセス)

[2] 固有の場所に根ざした様々な人々とのつながりや行為が繰り返し反復することによって再生産されるものと定義する。

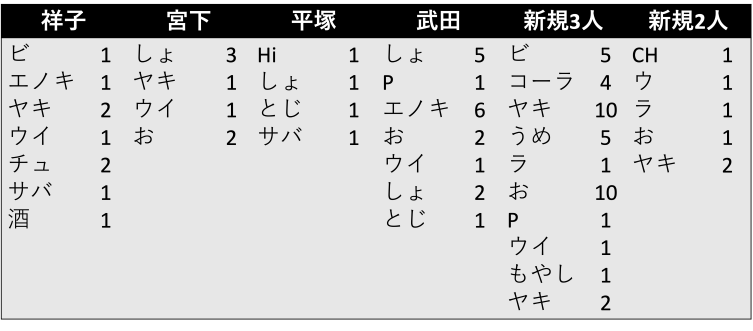

調査項目[A]に関して、天神地区にある屋台Nの帳簿を資料として入手した(表1)。名前(仮名)で記載された、屋台Nの常連の一人客は、他の新規・一見客と比較し一人当たりの単価が高い。実際に屋台Nの店主も「一人客は単価が高くでるけんね」と語っていた。また、屋台Nの常連客T氏は、「ラーメンがいっぱい出る日は(屋台Nにとって)いい日」と語った。一例として8月4日の帳簿では、常連客の注文内容にラーメンを示す「ラ」の文字はなく、新規・一見客の注文内容には「ラ」の文字がある。常連客は週に数回屋台Nに来店し、「シメ」のラーメンや素早く食べることが必要とされるラーメンをほとんど注文しない。1人で来店する常連客は屋台の一席に長く居座る傾向にあり、注文内容と滞在時間は連動していると考えられる。

次に調査項目[B]に関して、店主は客によって座席位置の調整をおこなっていることがわかった。常連/新規客の座席位置の調整に加えて、客の様子(年齢、性別、一人客か否か等)を踏まえて店主が適切と考える位置に移動を促していた。これは、屋台という限られた座席・空間の制約があるがゆえに、客と店主の間、また客同士の間でコミュニケーションが生じざるをえないことに起因する。実際に屋台Kでは、それぞれ1人で来店した20代の女性客に対し、入店時の座席が離れていたのにもかかわらず、女性客の様子を窺い、それぞれの女性客を隣り合わせるように座席の移動を促していた。

調査項目[C]では、屋台製作を担う職人の工房にて聞き取り調査を行った(写真2)。職人のG氏によると、「屋台に遊びは一切ない」と語った。屋台の規格は、間口3.0m以内×奥行2.5m以内と厳格に定められている。屋台は狭い空間で営業を行うため、G氏は屋台下部の造りには、酒瓶を保存するスペース等を確保するなど屋台営業の効率性をあげるためのこだわりを語った。

以上の調査結果から屋台自体の造りには、重視されている営業のための作業の効率性の観点から物理的な「空間」として屋台を捉えることが可能である一方で、調査項目[A][B]にみられる屋台内で発生する、滞在時間に関連した料理の注文内容や、座席の関係性により誘発されるコミュニケーションを通じた店主や客の経験に注目することにより、社会・文化的な「場所」として屋台を分析することが可能である。しかし、屋台は営業形態の特性上、「そこに当たり前に在る」ことが難しく、客が屋台に場所性を見出すことは店主や従業員が場所を作ることによって初めて可能となる。

これらを踏まえ、福岡市・天神の屋台は店主や従業員のどのような行為によって「場所」として成立し、客は場所性を見出しているのかについて博士予備論文として執筆する。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.