Corporate Fundraising in Laos

Research Background Laos is located in Southeast Asian, sharing borders with China and other four ASEAN states. This co…

カメルーン北部の都市ンガウンデレでは、毎日のようにウシにでくわす[1]。街中に都市放牧されているウシの群れもよく観察されるし、これらの産物や製品にも毎日であう。

カメルーン北部の都市ンガウンデレは国内のおよそ4割の食肉を生産しており、ウシはこの地域に大きな経済的価値をもたらす[Tsapi2014] [2]。それだけでなく、ウシは当該地域の日常生活や日々の経済活動から、宗教世界、そして王権社会にいたるまで、密接にかかわっている。そこで、本稿では、ウシをめぐる生業活動や社会・文化が今日のカメルーン都市部においてどのように展開しているのかという問題について考えたい。

今回の調査では、当該地域における(1)食肉流通の全体像の把握、(2)ウシをめぐる生業活動の内容、(3)都市社会を構成する社会関係の展開を、ウシ市や屠殺場における諸取引と食肉流通に着目して明らかにすることを主な目的とした。

調査は、2022年9月3日から11月29日にかけて、ウシ市(4ヶ所)と屠畜場で観察とインタビューを中心に、調査助手とともにフランス語と若干の現地語を用いて行われた。

【食肉流通の概要とウシをめぐる生業活動】

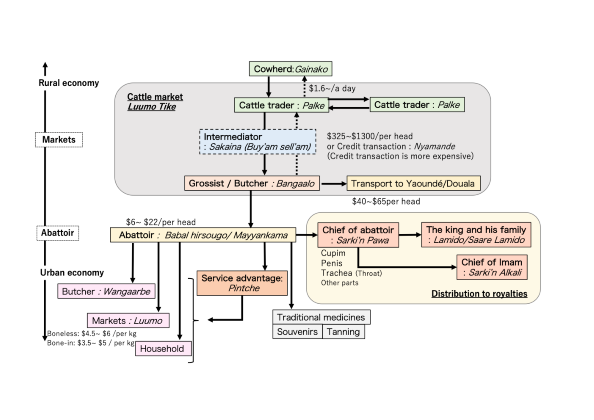

当該地域におけるウシをめぐる生業活動は主にフルベとハウサによって担われる。取引されるウシは農村部で牛飼いGainakoによって飼育された個体、あるいは一部チャドから輸入された個体である。ウシ市における取引の形態は2つに分けられる。一方は、ウシ所有者かつウシ商人Palke間の取引、もう一方は、商人Palkeと卸商・肉屋Bangaalo間の取引である。いずれの場合においても売り手と買い手の間をもつ仲介者Sakainaによって取引が行われることもある。大消費地、首都ヤウンデや経済首都ドゥアラへは、ウシは生きたまま大型トラックで輸送される。取引を終えたウシは数日間のうちに屠畜場で屠畜される。イスラーム式の屠畜方法として、鋭利なナイフKilaでウシの首と喉を切り開き失血死させる。解体後の肉は、(1)肉屋や市場、家庭、(2)解体者による「盗みPintche」、(3)屠畜場の長Sarki’n Pawaから王Lamidoや宗教長Sarki’n Alkaliに分配される。

【都市社会を構成する社会関係の展開】

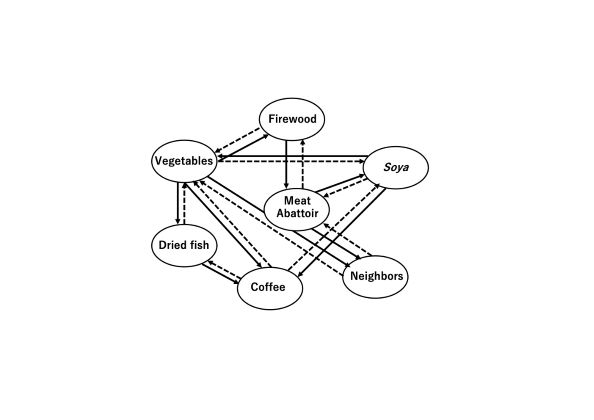

屠畜場では、朝7時半を過ぎると近隣住民が肉を買い求めにくるが、図-2に示したように、その他複数の取引も盛んである。例えば、屠畜後のウシの頭や足を火で炙る際に使用する薪木を売る女性は、その売上金で別の商人から野菜を購入した。このような副次的な取引はウシ市においてもみられた。すなわち、ウシ市や屠畜場は単なるウシ取引・屠畜の場ではなく、農村―都市間の取引を結びつけ、次なる交換を呼び寄せるような接合場面として機能していることが示唆される。

今回の調査では、ンガウンデレにおける食肉流通の概要を把握することで、ウシや肉が単なる経済的商品ではなく、王権社会やイスラームの宗教世界と関わりがあること、ウシ市や屠畜場が地域社会において重要な交換の場を形成していることが明らかになった。

他方で、地域社会における肉の流通については調査が不十分である。例えば、ウシの解体者たちによる「盗みPintche」がなぜ許容され、 その肉がどこで/誰と共有され、消費されるのかといった民衆間でのやりとりの調査までには至っていない。今後は、肉の消費者やウシ市や屠畜場で働くアクター以外の行動や語りにも着目したい。

[1] 調査地ンガウンデレのまちは、アダマワ高原のほぼ中心部に位置するンガウンデレ山(1337m)の麓で、標高1000〜1150mを示す。雨量は、年間1500〜2500mmの分布帯に属し、ウシの飼養に適した半高原性のやや湿潤な草原が広がる[日野1987]。

[2] アダマワ州全体(州都:ンガウンデレ)における国内ウシ飼養の割合…28%、国内牛肉生産量…38%[Tsapi, 2014]

日野舜也.1987.「北カメルーンのフルベ都市ガウンデレにおける部族関係と生業文化―フルベ都市民族誌I―」和田正平編『アフリカ・民族学的研究』同朋社,405-440.

Tsapi,V. 2014. La vache, la viande et la lait dans l’Adamaoua : pour la redynamisation d’une industrie. In Hamadou A. ed., De l’Adamawa à l’Adamaoua Histoire, enjeux et perspectives pour le Nord-Cameroun. Paris : L’HARMATTAN, pp.223-272.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.