ケニアにおける博物館事業の展開とその矛盾――国民性と民族性のはざまで――

対象とする問題の概要 ケニア史を彩る国民的英雄たちについて展示する国立博物館が、ケニア共和国ナイロビ県ランガタ地区ウフルガーデンにおいて竣工し、展示場の一般公開を間近に控えている。関係者が「ヒロイズム・ミュージアム」と呼ぶ当館は、ケニア国…

インドでは独立以後、ヒンドゥーとムスリムの対立が時として陰惨な暴力的対立に発展してきた。しかし、そのような中で暴力や迫害の対象とされながらも、様々な理由からヒンドゥー・ムスリム間で結婚した夫婦が存在してきた。そもそもインド社会ではカースト内婚が一般的で強い規範でもあるため、異宗教間結婚は度々タブー視されてきたが、近年では特にムスリム男性と異教徒の女性の結婚は、「ラヴ・ジハード」と表現され政治的な問題とされるようになった。そこで本研究では、結婚と宗教に関する個人・家族レベルの問題に着目し、それが容易に社会問題に発展していく過程を考察することにより、現代インドにおける宗教間関係の実態を明らかにする。

本研究の目的は、結婚と宗教に関する個人レベルの問題に着目し、個人の問題が容易に社会問題に発展していく中で、ボランティア団体がいかにその問題に介入してきたかを明らかにすることである。そのために、対立を扇動する政治的アクター、グローバル化の拡大の影響、そして支援者としてのボランティア団体の3要素が、どのように相互に影響を及ぼしあっているのかという点を明らかにする必要がある。政治的に対立を煽る組織の動向と時代の変化の中で、異宗教間結婚問題に対応するボランティア団体がどのように支援の役割や関連アクターとの連携の在り方を見直してきたかを分析し、ボランティア団体が異宗教間結婚に伴う問題を解決するために有効な手段を解明する。

今回のフィールドワークでは、マハーラーシュトラ州プネー市とムンバイー市に住む5組のヒンドゥー・ムスリム夫婦と、プネー市を拠点とする2つのボランティア団体を中心にインタビューを行った。これらの聞き取りから明らかとなったこととして、まずは彼らの出会いや結婚の動機の特徴が時代によって変化していることが挙げられる。1990年代以前に結婚した夫婦は、学生運動などに参加する中で出会っていることが多く、彼らはこうした結婚が宗教間融和につながるという認識を持つ傾向が強かった。一方、1990年代以降に結婚した夫婦は、学校や職場での出会いが一般的であり、宗教の違いを意識しなかった自由恋愛の結果としての異宗教間結婚が多かった。つまり1990年代を境に、異宗教間結婚の出会いの場や、宗教・結婚に関する認識が変化し、このような結婚に対する抵抗感が薄らいでいた。この1990年代は、都市部で西洋的価値観や新しいライフスタイルが広まっていった時代であると考えられる。

しかし、本人たちが結婚を決意したからといっても、家族、親族から反対されなかった人はほとんどいなかった。この背景の1つには、異宗教間結婚が政治的な攻撃対象とされている現状があった。インドでは、「ムスリム男性との結婚により非ムスリム女性が改宗させられ、テロを画策する凶悪なムスリムの数が増えている」という言説が存在し、このような結婚は2009年頃よりヒンドゥー至上主義団体によって「ラヴ・ジハード」と呼ばれるようになった。

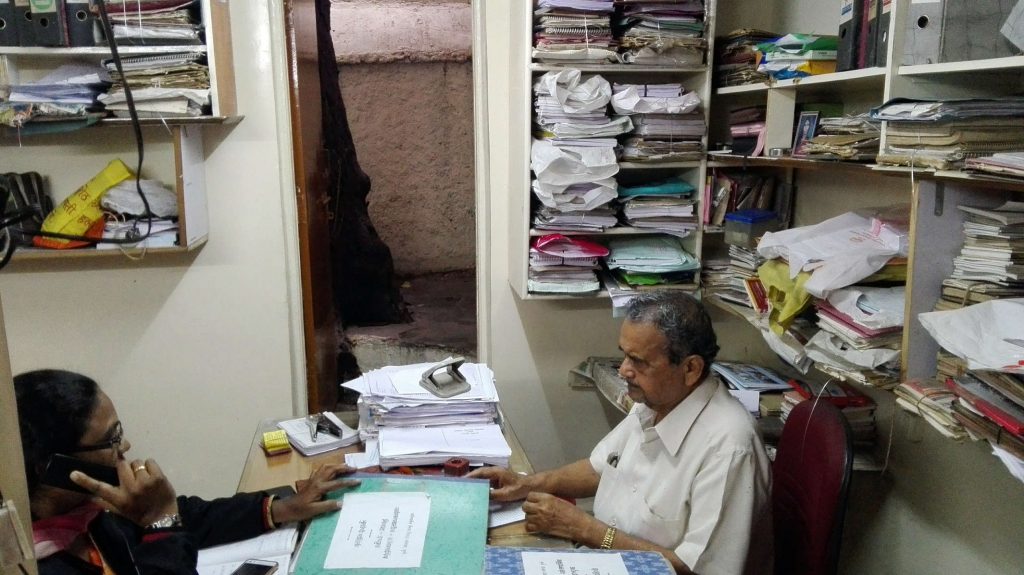

このような過激な動きから夫婦を保護し、理解を広めるために、ボランティア団体の活動は重要性を増していた。ボランティア団体はそれぞれ特色があり、世俗主義を掲げるイスラーム系団体、社会的弱者への支援を目指す団体、宗教・カーストの融和を説くガーンディー主義団体などがあった。彼らは互いに情報共有しながらそれぞれのコネクションを生かし、夫婦を支援していることが明らかとなった。

異宗教間結婚の人々は集住しているわけではなく、都市部郊外に点在しているため、効率よくインタビューすることが出来なかった。さらに、異宗教間結婚夫婦の情報には容易にアクセスできないので、中々インタビューをさせてもらえる夫婦が見つからず、インタビュー数が増えなかった。帰国間際に異カースト・異宗教間結婚の見合いサイトを運営している団体の情報が得られたので、今後はそちらの団体にも調査協力依頼をしていきたい。

また今回の調査は改宗せずに結婚した夫婦のインタビューが中心となり、改宗した夫婦は1組だけだった。改宗した夫婦は改宗していない夫婦よりも問題が複雑であるため、今後は改宗した夫婦へのインタビューを中心に行っていきたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.