現代ネパールにおけるサリーの多層性 ――ファッションとしてのサリー――

研究全体の概要 本研究の目的は、現代ネパールにおけるサリーの多層的な意味づけと、その意味を生成するサリーをめぐる実践の様相を明らかにすることである。地域ごとに多様な住民を「インド国民」として統合するインドのサリーとは異なり、近現代ネパール…

マダガスカルの生態系は、豊かな生物多様性と高い固有率に象徴される。近年、マダガスカルにおいて、イヌ(Canis familiaris)、ネコ(Felis catus)、コジャコウネコ(Viverricula indica)という外来食肉目が、在来生物の捕食等により生態系へ影響を及ぼすことが懸念されている[Farris et al. 2015]。しかし、現時点で、マダガスカルにおける外来食肉目の食性や行動域などの生態情報は、生態系への影響を評価するには不十分である。

マダガスカル北西部に位置するアンカラファンツィカ国立公園には、上記の外来食肉目3種が生息し、在来食肉目はフォッサ(Cryptoprocta ferox)とコバマングース(Eupleres goudotii major)の2種が生息している。同国立公園は、UNESCOのMAB(Man and Biosphere)計画に基づき、保全だけではなく自然と人間社会の共生に重点が置かれている保護区であり、公園内には多数の村落が存在している[Aymoz et al. 2013]。

目的①:自動撮影カメラを用いて、アンカラファンツィカ国立公園の森林における外来食肉目と在来食肉目の生息数および行動パターン、捕食される可能性のある在来生物の生息状況を明らかにする。

目的②:公園内村落の一つであるアンピジュルア村に生息するイヌにGPS首輪をとりつけて行動域を記録する(写真1)。

目的③:生態学的調査として糞分析、人類学的調査として地域住民へのインタビューという二つのアプローチから食肉目の食性の解明を試みる。

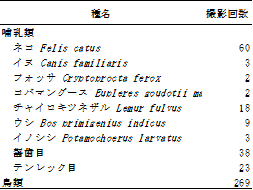

表1のように、自動撮影カメラでは、外来食肉目3種、在来食肉目2種が撮影された。なかでもネコの撮影回数が顕著に多く、撮影場所に関しても、カメラの設置場所22か所のうち21か所で撮影された(写真2)。ネコに捕食されている可能性がある地上性の鳥や、ネズミ、テンレックなどの撮影回数も多かった。

アンピジュルア村のイヌ4頭(オス3頭、メス1頭)にGPS首輪をつけて、夜間約12時間の行動域を記録したところ、イヌは村の周辺を遊動していることがわかった。この結果は、地域住民から頻繁に得られる「イヌは村の警備をする役割を担っている」という意見を支持するものであった。

食肉目の食性に関する調査については、計17個の糞(フォッサの糞13個、イヌの糞1個、コジャコウネコの糞1個、その他の糞2個)を集め、洗浄して内容物は保存したが、糞内容物の種同定はまだ行っていない。聞き取り調査では、地域住民18人(男性16人、女性2人)に対して、森に棲むフォッサ、コジャコウネコ、ネコ、コバマングースと村に棲むイヌ、ネコの食べ物を尋ねた。その結果、フォッサと森に棲むネコの食べ物は、ニワトリやネズミなどの肉類を中心とした同様の構成であった。コジャコウネコの食べ物はムクナージ(Mokonazy)という果実、コバマングースはミミズや昆虫、という回答がもっとも多かった。村のイヌは米のおこげ、ネコは米や魚という回答が多かった。

以上の結果から、アンカラファンツィカ国立公園における外来食肉目3種のうち、生態系におよぼす負の影響がもっとも大きいのは、ネコだと考えられる。なぜならば、自動撮影カメラによる撮影回数の多さから、在来食肉目との生息域や餌資源をめぐる競合、在来生物の捕食が予想され、さらに、地域住民への聞き取り調査の結果から、とくに森に棲むネコとフォッサの餌資源における競合が生じていると推察されるからである。

自動撮影カメラの結果が示唆するように村のイヌが森へ行かないということを示すには、さまざまなタイプのイヌにGPS首輪をつける必要があるが、今回は人に慣れている個体を選んでしまったので、結果に偏りがあるかもしれない。今後首輪のつけ方を工夫する必要があるだろう。糞分析は、ほとんどがフォッサの糞だったので、次回以降はネコの糞をみつけられるようにしたい。また、首都にあるアンタナナリヴ大学で動植物標本を使わせてもらって糞内容物の同定作業ができるようにスケジュールを立てていきたい。

【1】Aymoz, B. G. P., Randrianjafy, V. R., Randrianjafy, Z. J. N., and Khasa, D. P. 2013. Community Management of Natural Resources: A Case Study from Ankarafantsika National Park, Madagascar, Ambio 42(6): 767–775.

【2】Farris, Z. J., Gerber, B. D., Karpanty, S., Murphy, A., Andrianjakarivelo, V., Ratelolahy, F., and Kelly, M. J. 2015. When carnivores roam: temporal patterns and overlap among Madagascar’s native and exotic carnivores, J Zool 296: 45-57.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.