ナミビア・ヒンバ社会における「伝統的」及び「近代的」装いの実態

対象とする問題の概要 本研究は、ナミビア北西部クネネ州(旧カオコランド)に居住するヒンバ社会の「伝統的」及び「近代的」装いを記述するものである。ヒンバはナミビアの代表的な民族であり、しばしば美化されたアフリカのアイコンとして描かれる。腰に…

インドネシアは森林火災や泥炭の分解による二酸化炭素の排出を考慮すれば、世界第3位の温室効果ガス排出国となる(佐藤 2011)。泥炭湿地林の荒廃と火災は、SDGsの目標15 「陸の豊かさも守ろう」に加え、目標13 「気候変動に具体的な対策を」を達成するための最重要課題である。泥炭湿地林は「瘴癘の地」と呼ばれ(阿部 1993)開発の対象とはなってこなかったが、1990年代以降急速にプランテーション農園化が進み、乾燥化が進行、そして大規模な火災が発生している。2015年は7月から10月終わりまでスマトラ島、カリマンタン島を中心とする約200万ヘクタールで火災が発生(甲山 2018)し、煙害はマレーシアやシンガポールに及び、国際問題に発展した。これを受け、2016年の大統領令で泥炭復興庁(BRG:Badan Restorasi Gambt)が設立された2020年までに優先 7 州での約 200 万 ha の再湿地化・再植栽化・再活性化による泥炭回復を目的としている。

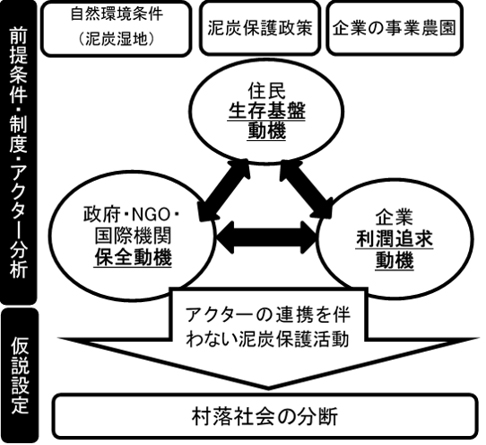

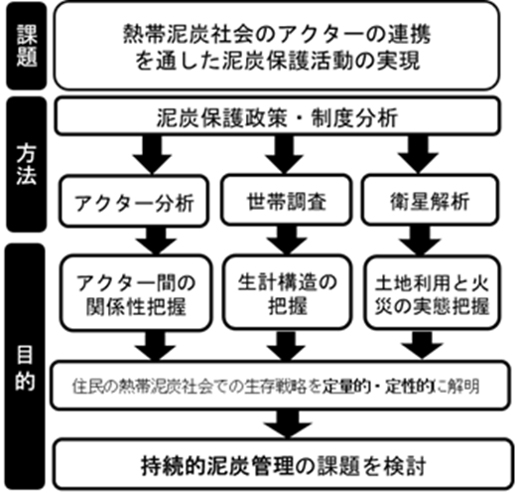

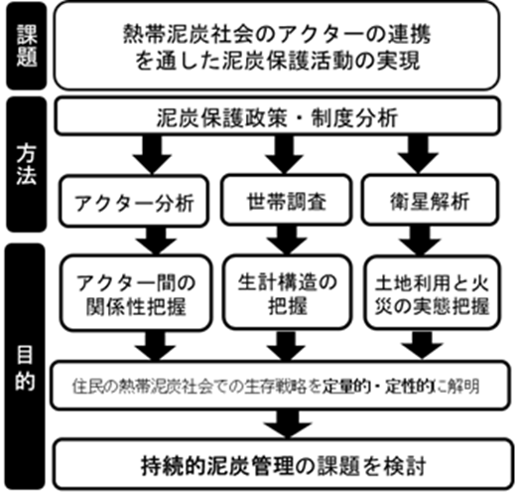

本研究は、インドネシアで最も森林破壊が進む州である、スマトラ島リアウ州の大規模開発下の泥炭地に着目し、熱帯泥炭社会における住民の生存戦略と持続的泥炭管理の課題の検討を目的とする。現在の熱帯泥炭社会には、泥炭湿地という自然条件の上で、近年の火災により導入される泥炭保護政策や、企業の事業農園の拡大という前提条件の上に住民、企業、政府、そしてNGOと多様なアクター存在する。外部アクターからの村内有力者のみを介した一方的な泥炭保護活動の導入や住民の生業活動を崩壊させる政策の導入は村落社会を分担し、泥炭保護活動啓発の失敗を招くといった負のスパイラルを引き起こす。

調査地であるスマトラ島リアウ州のラワムカルジャヤ村1990年代後半から大規模アカシア・アブラヤシプランテーション開発が進み、近年火災が頻発している地域の一つである。さらに近年泥炭回復庁や環境NGOが火災防止やコミュニティ開発のためのプログラムを導入し、外部アクターからの支援が多方面から入っている。現在の熱帯泥炭社会には住民、企業、政府、そして NGO など多様なアクターが存在する。外部アクターからの村内有力者のみを介した一方的な泥炭保護活動の導入は村落社会を分断する。そして、村落社会の分断は住民全体に対する泥炭保護啓発の失敗を招く、といった負のスパイラルを引き起こす。フィールドワークでは村の社会構造を定量的・定性的に分析するため、世帯調査票を用いた聞き取り調査を実施し、泥炭保護政策・制度を踏まえた泥炭復興活動と村落社会の実態の乖離を明らかにした。調査により泥炭復興を目指す外部アクターの介入が一般に村落エリートに依存し、村落内の社会関係が階層的、アイデンティティ的に分断されていて、エリートがその分断を架橋するどころか、介入が社会の分断を深化させるといった実態が明らかになった。本研究の特色は政府の泥炭保護政策と企業の CSR 活動が、村落社会を分断している点を指摘し、その要因の仮説検証をアクター分析と聞き取り調査、さらに住民の就業構造の分析により明らかにする点である。また、泥炭火災の問題に関する研究の多くが“修復”に焦点を当てているが、問題の根源は開発を可能にし、また今日においては住民の生業を規定する保護政策・制度である。本研究は、一つの村落社会内において、保護活動の必要性が共通の総意とならず、一部のアクターのみが保護活動に従事する原因の解明を行う。よって、本研究の成果として効果的な泥炭管理の実施のためにはマクロなレベルでの泥炭管理政策とミクロな地域レベルでの政策の実施との調整の手がかりとなることが期待される。

今後は、博士予備論文の執筆のために、世帯調査で得たデータの分析を行う。その後、調査村の一般性を測る為に比較事例となる農村調査を行い、聞き取り調査に加えドローンを用いた衛星画像解析だけでは見えない詳細かつ明確な土地利用図の作成、さらに泥炭火災の実態を地図上に可視化する。これにより、泥炭保護活動がもたらした泥炭地への影響を測ることや、火災跡地・ホットスポットと土地利用実態の照合が可能となる。さらに、土壌水分の測定は泥炭地の再湿地化を測る上で重要であり、工学分野の研究者からの指導または共同研究を実施し、世帯調査と合わせた調査を行い第一次現地調査の考察に“泥炭保護活動が泥炭地に与えたインパクト”という論点を加える。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.