タイにおける軍隊の政治関与

対象とする問題の概要 東南アジアでは、軍隊による安全保障の役割以上の政治への関与が指摘されてきた。国際社会では冷戦後の民主化の波と共に、軍隊による政治関与は減少すると見通されていた。しかしながら東南アジアでは、過去から現在まで…

向都移動とは農村部から都市部へ向かう人口移動のことである。ヤンゴンでは現在、都市周辺部において工業団地の建設が進んでいる。その中で1番最初に開発され、ミャンマーにおいて最大の工業地区となっているのが、ヤンゴン北西部のラインタヤ地区である。同地区には中国を中心とした外資系企業が多く進出し、国内向け生活雑貨や、輸出向けも含む縫製品の生産を中心に行っている。これら軽工業の非熟練労働力需要を満たしているのが、地区への向都移動者である。ヤンゴンへはミャンマー全土からの向都移動が見られるが、センサス [1] によれば、ヤンゴン管区内で、流入による人口増加率が最も高いのがラインタヤ地区であり、流入者の約40%がエーヤワディー地方域出身である。そしてこの地区では近年、劣悪な居住環境や不法占拠といった都市問題が度々報告されている。本研究では、ラインタヤ地区への移動が決定される背景と、送り出し農村とのつながりに着目する。

[1] Department of Population Ministry of Immigration and Population. 2015. “The 2014 Myanmar Population and Housing Census The Union Report ”による。

ヤンゴンへの向都移動に関しこれまでの研究では、都市において現れ出る問題が注目を集めてきた。ラインタヤ地区では、生活用水の確保困難、IDカード(出生登録証)を持たない流入者への教育や生活保障の不足、が主な課題として取り上げられてきた。移動が決定される背景は農村都市間の経済格差故と自明視され、集住が進む都市では研究が進む一方、送り出し農村にまで視野を広げた研究は少ない。しかし移動は、都市における就労や教育といった目的だけでなく、流出を推し進める農村の環境、輸送装置の存在、移動を取り巻く人々の同意などの要因が整備されてこそ可能になる。本研究の事例では、移動者の多くはサイクロン・ナルギスの被災者であり送り出し農村は経済基盤の崩壊を経験している。本研究では、ラインタヤ地区への向都移動を推し進める農村サイドの背景と、移動者の農村との関係に着目し、向都移動が進む過程について聞き取り調査を基に明らかにする。

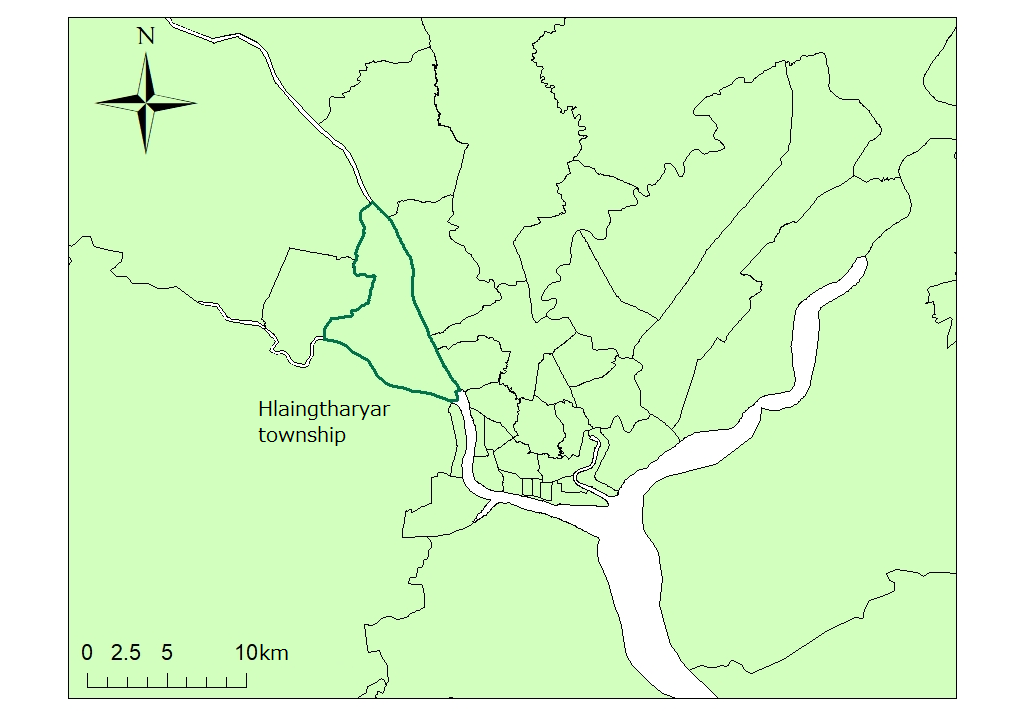

調査地であるラインタヤ地区は、ヤンゴン北西部に位置する(図1)。中心市街地の小さいヤンゴンでは、都市域は郊外へ、特に北方面へと拡大傾向にある。ライン川、パンライン川により中心市街地から阻まれたラインタヤ地区は、1988年以降、北上を続けた都市形状のバランスを整えるべく開発が進められた地区である。同地区は発生以来、広大な土地を背景に分譲住宅や工業団地が相次いで建設されている。

エーヤワディー地方域からの移動者は、センサスにも現れていた通り、地区内に散見された。2008年にエーヤワディー・デルタを襲ったサイクロン・ナルギスの被災にともなう流入者が多いことは地区内で広く認識されていた。流入時期は被災直後から最近まで様々であったが、初期の移住者の一部に対しては、居住地の使用許可書(スマートカード)が行政によって配給されており、不法占拠の後にその土地への居住が認められるという特別な処置がとられていた。

送り出し農村については、流入者の年齢が若年層に集中していることからも推測できる通り、祖父母・親世代が農業収入を得ながら家や土地の管理をしており、移動者が送金を行うのが一般的であった。農村との断絶が起こっているものは少なく、新年の祭りや親類の葬儀に合わせて頻繁に帰省していた。しかし農村では生活維持に必要な収入が期待できないこと、教育機会などを理由に、多くが都市への定住を望んでいた。

流入・帰省の移動手段は主にバスであり、地区とエーヤワディー・デルタを結ぶ長距離バス路線が多く存在する。地区内外を結ぶ乗り合いバス路線も独自に発達していた。

調査を進める中で、同地区への流入は向都移動に限らないことも明らかになった。地区発生初期における政策による強制移住の例、市街地の貧困層がより良い居住環境を求めて移住した例などヤンゴン域内の移動も活発であった。近年建設が進む高級分譲住宅も人気であった。

本渡航における調査は、語学学習と並行で実施した。聞き取りは大学の先生や友人に適宜通訳をお願いし実施した。調査における反省は大きく2点、語学能力不足、事前準備の不足である。前者について、しばしば語り手の言葉を十分に理解できないままに聞き取りを進めてしまった。後者については、ヤンゴンや対象地区の開発の歴史など、調べておけばわかるような背景を知らず、聞き取りの際の質問に深みが出せなかった。

調査内容に関しては、都市から見た事実確認程度しかできていない。しかし災害に関して、未報告の事実を発見することができた。今後は向都移動、つまり若年層の転出が農村にもたらす変容を明らかにするため、エーヤワディー・デルタの農村における調査が必要である。

この度の渡航は私にとって、自分がまだフィールド調査を実施できる段階ではないと痛感する苦い経験となった。日本においても語学学習と情報収集を怠らず、次回の調査に備えたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.