シリア難民の生存基盤と帰属問題の研究(2017年度)

対象とする問題の概要 国民国家制度はこれまで「国民」の生存基盤と帰属問題を保障してきた。しかし、国民国家制度が変容する中で様々な限界が露呈し、数々の難民問題を生み出す一方で、それに対して不十分な対応しかできないでいる。 特にシリア難民問題…

ケニア沿岸地域には、元狩猟採集民の少数民族ワアタが点在して居住している。彼らはエチオピア南部のオロモ社会を起源とするクシ語系の民族で、ケニア沿岸地域の先住民族だと言われている。彼らは狩猟採集民であったため、野生動物の多く生息する地域を転々と移動しながら生活してきた。1948年にケニア沿岸地域の広大な土地にツァボ国立公園が設置されると、現在まで国土の8%を占める54の国立公園と国立保護区が設置され、これらの地域では狩猟はもちろん、あらゆる生業活動が禁止された。国立公園の設置によって、かつて野生動物や植物を資源として利用していたワアタは代替の土地や仕事を与えられないままに住居と生業手段を奪われた。現在では主に国立公園の外で炭焼きや賃労働に従事している。しかし、その経済レベルの低さから近隣住民からはワリアングルという蔑称で呼ばれ、また政府からも正式に民族として認められておらず、二重の差別を受けている。

ワアタに関する研究はこれまで、ケニアでの狩猟や植民地政府の土地利用に関するものがあり、ワアタ自体を対象とした民族誌的な研究は2004年のKassam and Bashunaによるものがある。しかし、Kassam and Bashunaが調査地としている場所はケニア北部であり、ケニア沿岸部に住むワアタを対象とした民族誌的研究は実施されていない。本研究では、ケニア沿岸部にあるワアタ集落でのフィールドワークを通じて、1977年のケニア政府による狩猟の全面的な禁止がワアタの伝統的な生活様式と文化的慣習に与えた影響を研究する。また、自然保護や土地利用の変更など、政府の政策やその地域の支配的な民族集団との関係を通してワアタのアイデンティティや自己認識がどのように維持/変容されてきたのかも調査する。

今回のフィールドワークでは、ケニア沿岸地域に居住する6ヶ所のワアタの集落を訪問した。ワアタ集落は共通して国立公園などの近くに位置しているが、狩猟の経験や、信仰する宗教、ワアタ語の使用頻度は地域によって異なっていた。例えば、ミジケンダが支配的な民族であるGedeのM集落はアラブコソコケ森林保護区の近くに位置しているが狩猟を経験した者はおらず、また街からほど近いため賃金労働に従事する若者が多い。言語はスワヒリ語やミジケンダ語と混ざり、本来のワアタ語は消滅の危機にある。多くはキリスト教に改宗しており、伝統儀礼も現在は行われていなかった。その一方で、街から離れてツァボイースト国立公園の境に位置するS集落では、生活のために狩猟を近年まで継続しており、男性の多くは狩猟の経験があった。キリスト教に改宗しているものの伝統儀礼も残っており、またワアタ語も本来の形に近い状態で残っていた。また、この地域では自然保護NGOによる住民の経済的自立の支援を目的としたコンサーバンシーが2017年に開始していたが、今回訪れたS集落ではその成果は確認できず、5年経った今でも準備段階にあるという。彼らが豊富に持つ野生動物や植物に関する知識は、1960年代に皮肉にも密猟者の摘発に活用されていたそうだが、現在の動物保護や観光に活用されている事例は見られなかった。ゾウの狩猟に用いた弓矢をいまだに持っている人がいたのは6集落のうち1つで、生まれた子どもにミニチュアの弓矢を持たせる命名式が現在でも行われているのは6集落のうち2つであった。ゾウの狩猟を経験した人が減り、野生動物が住む地域に行くことすらも許されない状況では、彼らが培ってきた知識や技術、また狩猟に関わる伝統儀礼は消失の一途を辿っている。他方で、狩猟も森に住んだ経験もない30歳の青年は“We belong to forest”と言い、彼らの狩猟者としてのアイデンティティは一部継承されていることも分かった。

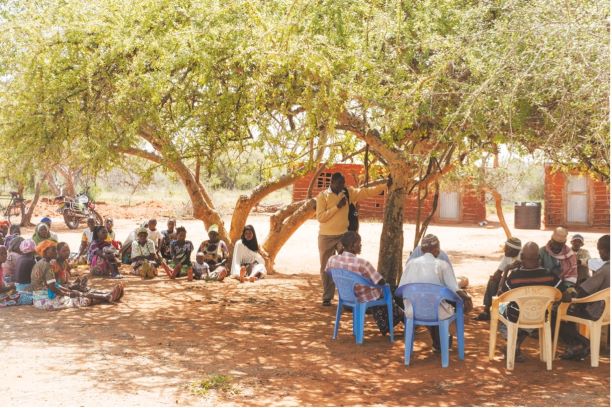

具体的な集落の位置が不明で中心地から離れた場所にある集落へはトラブルを避けるためその地域のカウンティチーフなどの有力者に同行してもらい、通訳をしてもらっていた。そのため、違法な狩猟の経験などについての質問は極力避けることになった。今回の調査で、集落の具体的な位置を把握し、ワアタ語の基本的な文法を習得、ワアタ語英語の辞書を入手したため、次回からの調査では一人で集落を訪問することが可能である。また、ケニヤッタ大学でワアタ語の研究者や、ワアタ語の辞書を編纂したKenyan National Commission for UNESCOの担当者、Waata C.B.O.の代表との面識ができ、今後の調査の協力を仰ぐことができる。また、タナ川近くのKulesaに新しくコンサーバンシーとカルチャーセンターの建設が計画されていることがわかったため、今後の調査地の候補として考えている。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.