アフリカ同時代美術とその表象:コンゴ人芸術家の美術活動に着目して/アール・ポピュレールの地域的表象

対象とする問題の概要 アフリカ現代美術は,『大地の魔術師』展(89年パリ・ポンピドゥセンター)を契機として欧米のアートワールドで大きく扱われるようになった。「黒人美術」「原始美術」における「原初」性「神秘」性のみの称揚といった批判に対応し…

本研究では、植民地支配・独立・戦争・分断・統一という20世紀の社会変動とそれに伴うナショナリズムの高揚のなかで、各仏教諸団体がそれぞれの宗派(大乗・上座部)・エスニシティ(ベト人・クメール人)・地域(北部・中部・南部)を基準に複数の異なる「ベトナム仏教」を創り出したことが原因で、分裂と対立が繰り返されたことを明らかにする。さらに、南北分断期のベトナム共和国(南ベトナム)においては、仏教が国教或いは国教に準じる地位にあった他の東南アジア大陸部の国家と異なり、ごく短期間を除けば、国家と仏教団体は対立関係にあった。ナショナリズムが高揚した時代における国家と宗教の関係についても、この事例を通じて考える。

ベトナム共和国という国家を舞台とし、分裂と対立を繰り返した仏教諸団体はどのように国名を冠した「ベトナム仏教」を発展させようとしたか、またそれに対し国家側はどのように反応したのか。このような過程は、民族解放運動に貢献しなかった事象に関する歴史は一蹴される現在の社会主義政権の公定言説では語られない部分である。また、社会主義政権の言説とは異なるベトナム国外の研究では、国際的かつ政治的活動を展開した一部の諸団体に焦点を当てられてきたため、ベトナム共和国内のローカルな諸団体を含む仏教界の全体的な動向を俯瞰することはできなかった。本研究は、社会主義政権の公定言説とベトナム国外の研究からは捉えられてこなかった多様な仏教諸団体の動向に注目し、「ベトナム仏教」が諸団体間の対立を経てどのように変遷していったか、国家との関係はどのように変貌していったのかを明らかにすることを目指す。

今回のベトナム渡航では、第二国立公文書館とフエクワン図書館を訪問し、文献調査の基になる一次史料とその他の書籍を収集することができた。

第二国立公文書館では、大きく3種類の史料を入手した。まず、クメール人の上座部仏教側の史料では、概ね1968年から1971年の間、メコンデルタのクメール人とサイゴンのクメール人の間に起こった不和や、少数民族問題をめぐるクメール人の抗議に関する史料を確保できた。この史料から、殆どが上座部仏教徒であるクメール人の間では、自分たちが少数民族であるという認識は一致していたものの、サイゴンとメコンデルタという地域の違いによる対立があったと推測される。また、ベト人の上座部仏教側の史料では、1967年、ベト人の上座部仏教徒が大乗仏教と上座部仏教を統合した統一越南仏教教会から脱し、独自の団体として独立しようとした動向が確認できた。この分裂は、大乗と上座部の統合という象徴的な出来事が終わりを迎えたことを意味するのではないかと考える。加えて、大乗仏教側の史料として北部から避難移住してきた仏教徒の動向が把握できる史料を獲得した。多くがカトリック教徒に関する史料であった一方、統計から避難移住した仏教徒の規模が分かる史料を確保し、避難移住を担当する官僚の任命に関して仏教徒が政府に仏教徒の官僚を求めていたことが確認できた。

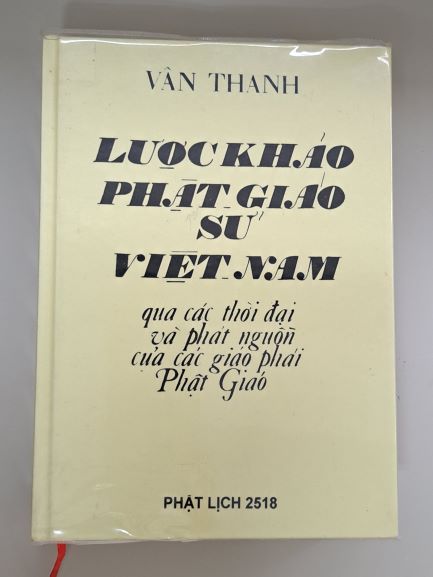

仏教系図書館であるフエクワン図書館では、西暦1975年(旧暦1974年冬・仏歴2518年)出版の『ベトナム仏教史略考(Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam)』を入手できた。今日のベトナムでは多くの仏教史書籍が出版されているが、殆どは社会主義政権の公定言説の枠を超えていない。『ベトナム仏教史略考』は、ベトナム共和国の崩壊直前に出版されたことから、統一以前の「ベトナム仏教」に対する歴史認識を窺い知ることができる書籍であると考えられる。

今回の渡航で気づいたのは、戦争中のベトナム共和国では法は無視されていたと考えられがちであるが、同国はある政策を実施するにあたって必ずその名分を法律に求めていたことである。このような法律は植民地期に由来するものもあり、ベトナム共和国期に制定されたものもある。例えば、宗教団体を規制する法律においては、カトリック教に対する法律は1939年に制定され、統一越南仏教教会に対する法律は1967年に制定された。法律が信仰の自由を保証し、諸宗教を公平に扱っていたのかどうかは現時点では判断できないが、ベトナム共和国が法律に基づき宗教団体を規制しようとしたのは確かである。しかし、このような事情は渡航の終盤で気づいたことで、関連史料を詳細に閲覧することはできなかった。次回の渡航では、仏教諸団体の活動だけではなく、政策や法律などに関する史料も収集し、仏教諸団体の活動に対する国家側の反応とその真意を見極めたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.