タナ・トラジャの棚田における耕作放棄の利用について 水牛飼料の草地に着目して

対象とする問題の概要 現在日本国内において、特に平野部が少なく生産効率性の低い中山間地域にて耕作放棄地の増加が問題となっている。中山間地域では山々の斜面上の棚田において米を生産することが多いが、その棚田の耕作放棄地化が増加している。耕作放…

本研究は、沖縄における社会運動の抗議レパートリーの様体:特にその起源と広がりを明らかにするものである。社会運動研究における抗議レパートリーとは、抗議に用いられる手段のセットであり、座り込みやシュプレヒコール、プラカードの持ち込みなどを指す。抗議レパートリーの研究はTilly(1978)をはじめとし、欧米では広く行われてきているが、沖縄を事例とした研究は未だ少ない。そこで本研究では、抗議レパートリーが運動側と敵手との相互関係によって決まる(デラポルタ, 1995)ことに留意しながら、沖縄における「座り込み」の起源と広がりを論じる。例えば、沖縄県東村高江における座り込みは、集落近隣での米軍基地の新設をきっかけとし、2007年7月から開始されたという(森,2014)。こうした事例を系譜的に集め、端的な運動史を構成するのも本研究の目的である。

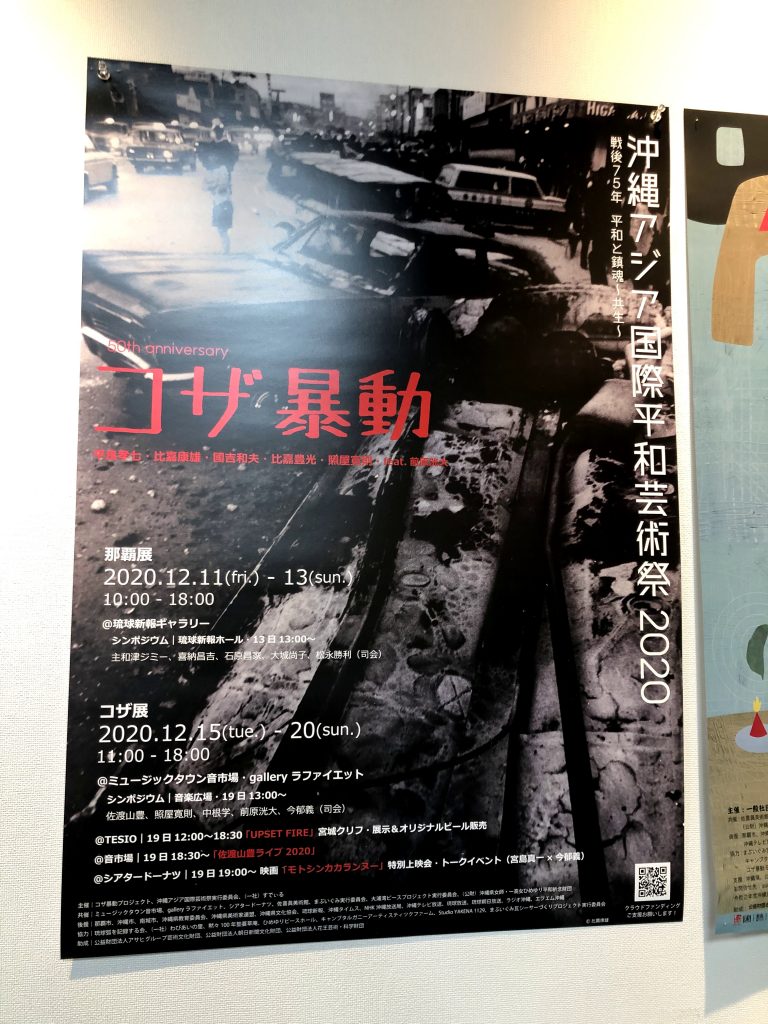

抗議レパートリーとは「争議的政治要求を出すにあたって人々が利用できる、歴史的に変化する一連の手段」(Aminzade,2001)である。抗議レパートリーを描くことはつまり、当時の社会においてどのような抗議形態が市民に受け入れられ、また同時に一方で、敵対者に対してどのような抗議形態が視覚的インパクトを持ったかを描くことでもある。沖縄の社会運動史は通じて、平和的な抗議レパートリーが主流であった。1970年に起こったコザ暴動では、米軍ナンバーの車に対する放火、投石といった抗議レパートリーが採用されたがこうした暴力的とも言えるレパートリーはその後求心力を失っていった。一方で、座り込み、シュプレヒコールといったレパートリーが沖縄の平和運動の主流になっていき、現在も定着している。こうした抗議形態の変遷を通じて、抗議レパートリーはどこから来て、どこへ行くのか、これを明らかにするのは社会運動研究において非常に有意義である。

本調査では、事前に予定していたインタビューはコロナ感染者数の増加のため断られ、行えなかった。また、デモの現場にも行きたかったが、座り込み参加者には高齢者が多く、感染させ、重症化させてしまう恐れがあったため今回は断念した。そのため、ほとんどの調査を沖縄県立図書館での新聞資料と、当時の運動を記録した写真、そしてその他の沖縄の社会運動に関わる図書の閲覧にあてた。また、12月11日から12日にかけて琉球新報ギャラリーにおいてコザ暴動50周年の写真展が催されており、こちらでの情報収集も行った。そこから得られた知見は、日本本土の運動と沖縄の運動の同一性と差異である。日本本土では戦後すぐ、日本共産党や産別会議による二・一ゼネストが終戦直後の1947年に起こった。一方で沖縄では戦後直後は地上戦で多くの人命と社会インフラが失われていたため、米軍の土地収容に反対する大規模な抗議運動:「島ぐるみ闘争」が起きたのは終戦から10年以上経った1956年であった。戦後はじめに起こった運動が労働運動であるか、土地問題をきっかとした住民運動であるかに大きな違いがあった。一方で、平和運動の定着度合いにおいては、規模に違いはあるものの、沖縄では基地問題に関連した抗議フレームが用いられており、プラカードが度々デモの現場に登場していたのが特徴的であった。また、抗議レパートリーに関して、座り込みは島ぐるみ闘争以降頻繁に登場していた。戦後から今まで続いてきた反基地闘争、60年代の昆布土地闘争、70年代の国頭村安田における米軍実弾射撃訓練場建設反対闘争、1970〜80年代の金武湾闘争、80年代の国頭村安波におけるハリヤー・パッド建設反対闘争、恩納村都市型ゲリラ施設建設反対闘争、そして90年代の辺野古反基地建設運動、そして高江でのヘリパッド建設反対運動においても確認できた。

今後の展開として、どの抗議レパートリーが開発され、引き継がれ、衰退したかについての記録を行いたい。自分の本来のリサーチ地はフィリピンであるため、フィリピンの市民運動における抗議レパートリーとの比較も行いたい。本調査で発見したのは新しい平和的な抗議レパートリーが次々と発明されていったことだった。例えば、伊部岳実弾射撃演習阻止闘争においては国頭村の村民と支援団体がウフシキ山の周りに張り巡らされている鉄条網を破り、発射台に押し寄せ、それによって米軍に砲撃演習を断念させた。また、辺野古反基地建設運動では海上の埋め立て予定地にカヌーで侵入し、建設を長引かせる直接行動を行なっていた。こうした抗議レパートリーは本土から移植されたレパートリーというよりは、沖縄で独自に開発されたレパートリーと言っていいだろう。こうした自分にとって目新しかったレパートリーの系譜の分析も行いたい。

上原こずえ.2019.「共同の力―一九七〇〜八〇年代の金武湾闘争とその生存思想−」世織書房

森啓輔.2014.「直接行動空間の解釈学 ―沖縄県東村高江の米軍基地建設に反対する座り込みを事例に―」 『社会システム研究』2014年9月

森啓輔.2015.「占領下社会運動における「環境保護」フレーミングの可能性と課題―沖縄県国頭村伊部岳実弾射撃演習阻止闘争を事例に(1)―」『一橋社会科学第7巻』2015年7月

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.