都市周縁部への居住背景について―ザンビア・ルサカのチャワマコンパウンドの事例―

対象とする問題の概要 ザンビアの首都ルサカにおける人口は2024年8月現在で約332万人と報告されている。その内、約7割の人々がルサカ都市圏の未計画居住区(以降、コンパウンド)で生活をしている。現在、コンパウンドでは、インフラの未整備やコ…

本研究では、福岡市で2017年以降に新規参入した屋台と既存の屋台[1]が自治体や顧客、異業種の事業者とどのように社会関係を構築するのかを調査する。また両者の公式/非公式な制度の受容と醸成過程に着目する。

2021年10月11日から12月19日の70日間にかけて福岡市・天神でフィールドワークを実施し、既存/新規屋台での参与観察とインタビュー調査を行った。

既存屋台では、常連客が屋台空間を形成する主な担い手であり、それぞれの屋台に異なる参入背景をもった客がついていた。 また、既存/新規屋台間では、「福岡市屋台基本条例」に対する受容度が空間利用の側面で異なっていた。

現在、福岡市における屋台営業は、2013年に制定された「福岡市屋台基本条例[2]」や2017年に開始した新規屋台の公募事業によって移行過程にあり、既存/新規屋台が併存している[3]。慣習として営業されてきた既存の屋台と、適正化された屋台営業のもとに参入した新規の屋台は異なる背景をもつ。

両者は異なる参入背景を持ちながら、同じ制度の下、どのように社会関係を構築しているのか。そして、公式な制度である条例に加えて、非公式なルールや規範をどのように醸成させ、受容、共有しているのか。

以上の問題提起のもと、2021年10月11日から12月19日の70日間にかけて福岡市・天神におけるフィールドワークを実施した。

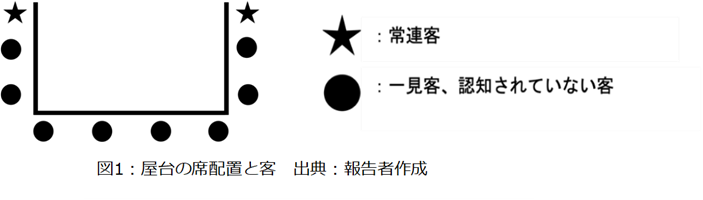

調査でまず着目したのは、屋台の店主と常連客の関係である。常連客が座る位置は固定されていることが多く、コの字型に設置された最も端の席が常連客の席である。

報告者は、既存屋台Nと既存屋台Kにおいて、星マーク(図1参照)の位置に座る常連客にインタビュー調査と参与観察を実施した。

屋台Nは、徒歩2分に位置するビルに入居する企業Qの会社員の常連客を多くもっている。屋台Nは1989年に営業を開始し、企業Qは1990年にビルに入居した。その当時から32年にわたり、企業Qの社員にとっての「社食[4]になっている」とOさん(40代、女性)は言う。

屋台Kでは、店主の屋台外でのつながりによる常連客が多くみられた。店主が大学生時代に勤めていたアルバイト先の同僚や、大将が頻繁に通っているバーで知り合った客が常連になっている。暖簾を外界との境界として閉鎖的にみえる屋台空間は、店主の屋台外でのつながりをもって形成されている。

常連客の参入背景をもって屋台NとKを区別することは安易である。一つの屋台空間に様々な客の参入背景が重層的に存在することが示唆される。

また、2017年以降に公募事業によって参入した既存/新規屋台の公式/非公式の制度の受容と醸成過程には、異なる点がみられた。特に着目したのは、空間利用の方法である。条例で定める屋台の規格は、営業に必要な器材の設置範囲を含めて、「5メートル以内、奥行3メートル以内」[5]である。写真1は、2021年10月から営業を開始した屋台Bの器材設置の様子である。道路には、利用可能な範囲を示すために印が入っており、屋台Bは厳格に守っている。一方で、既存屋台Nには道路の印はなく、店主は「タイルの目で大体わかる」と言い、屋台裏の植木も机のように使用する(写真2参照)。

既存/新規屋台はともに福岡市の適正化のもとに営業しているが、既存屋台の公式的ルールの遵守は、新規屋台より緩やかであった。

今回の調査では、調査対象者との関係構築や参与観察とインタビュー調査が中心であったため、量的データが顕著に不足している。今回の調査から、常連客の支払額は低くとも、滞在時間は長いのではないかと予測を立てた。一方で、一見客の支払額と滞在時間は比例関係にあると予測される。次回の調査では作業仮説を立て、それを検証するために、既存屋台NとK、新規屋台Bの常連客と一見客の滞在時間や支払額の記録を行う。

これらの記録をもって、屋台空間を形成する要素として重要な、客の来店のあり方や、客の参入背景の分析を深めていく基礎的なデータを得る。一概に複数回通うだけでは「常連」とは言い難く、客の入れ替わりが頻繁な屋台では店主に認知されるまでに時間を要する。様々な参入背景をもった常連客をすでにもつ既存屋台と、これから常連客を増やしたい新規屋台で得たデータを比較検討する。

[1] 福岡市の公募事業によって、2017年以降に新規参入をした屋台を「新規」、それ以前からある屋台を「既存」と定義する。この基準による呼び分けは、市の行政担当者や屋台関係者の間でも行われていることを考慮した。

[2] 福岡市,2014,「福岡市屋台基本条例」.

[3] 2021年11月時点で、全102軒の屋台のうち、20軒以上が新規屋台である。

[4] 社員食堂の意。

[5] 福岡市,2020,「福岡市屋台営業候補者 募集要綱』10頁.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.