インドネシア・リアウ州における泥炭火災の特徴とその発生要因の解明

対象とする問題の概要 インドネシアでは泥炭地で起きる「泥炭火災」が深刻な問題となっている。泥炭火災とは、泥炭地で起きる火災である。泥炭地は湿地内で倒木した木が水中でほぼ分解されず、そのまま土壌に蓄えられた土地であり、大量の有機物が蓄えられ…

ブータンは、100%有機農業国化を目指す唯一の国家である。本研究の主題は、タシガン県において行政・大学・農民組織連携による有機農業普及の実態を実践的に明らかにすることである。本邦においても、自治体をあげて有機農業振興に取り組んできた地域が存在し同じアジアの事例として示唆に富む。本調査は、宮崎県綾町と大分県臼杵市を訪問し農家や行政の方に聞き取りを行なうことで、当該の2地域の有機農業普及を取り巻く実態を概観することを目的とした。 今回の調査から、綾町は1960年代からの取り組みの蓄積と「自然生態系農業に関する条例」によって「有機農業の町」として知られる一方で、町内の内実は複雑性を増していること、また行政は照葉樹林都市を目指す視座から有機農業に再注目していることが明らかとなった。今後は、ブータンと共通する「照葉樹林を活用した地域農業」の視点を盛り込み、綾町の有機農家で滞在型のフィールドワークを実施する。

ブータンは100%有機農業国を目指す唯一の国家である。博士後期課程では、タシガン県において行政・大学・農民組織連携による有機農業普及の実態を実践的に研究する。これまでの研究で対象としたフィリピンで普及している有機農業は、ミミズ堆肥とセットであったものの、研究地域では普及技術が受け入れられていない実態が観察された。

本調査では、地域をあげて有機農業振興に取り組んできた宮崎県綾町と大分県臼杵市に着目した。綾町は1960年代、当時の町長を陣頭に有機農業の普及に舵を切った。これまで、有機農業推進に対する住民・行政・農協の連携[桝潟 2004]や、町内農家の受容のあり方の多様性[河本 2005]に注目した研究がある。臼杵市は約10年前から有機農業の推進を開始した。本調査では、当該の2つの地域において有機農業普及がどのように行われているのか、その概観を掴むことを目的に行政と複数の農家に聞き取りを行った。

本報告書では紙幅と今後の発展性を考慮し、綾町で得られた知見に絞って述べる。綾町では、30年以上「自然生態系農業」[1]を実践しているH氏、新規就農し10年前に有機JAS認証を取得したN氏、8年前から化学肥料・殺虫剤・除草剤を一切使わないワイン用ブドウ栽培を開始したK氏、そして行政の立場から町役場有機農業振興係と綾町ユネスコエコパーク推進室の方らそれぞれに2〜3時間の聞き取りを行なった。また、地域の産消連携のハブとなる「手づくりほんものセンター」を視察した。

綾町は、行政・農協・住民の自治によって有機農業が推進され、1988年の「自然生態系農業の推進に関する条例」の制定をもって一つの着地点を見た。以降、「有機農業の町」として知られるようになった。しかし現在の綾町の実態は複雑性を増しているようである。

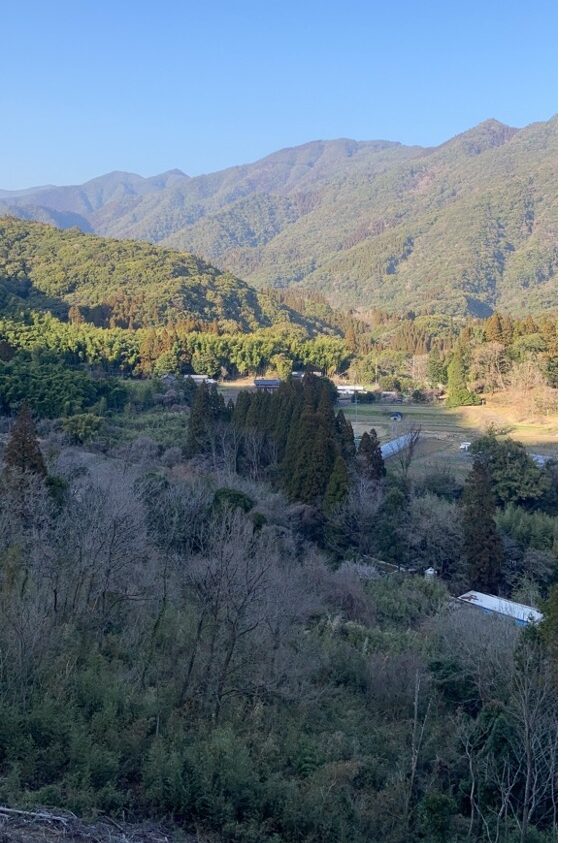

有機農業振興係の担当者は、「自然生態系農業」の推進に対して住民には「とまどい」があると言う。この語りは、今では90%以上の農家が慣行農業を実践している綾町の内実と「有機農業の町」という看板のギャップや、「有機農業の町」に憧れた新規就農者の多くが経済的に立ちゆかず町を去るという実態を反映している。H氏からは、「化学肥料を使っていないと言って実際は使っている人もいる」という話があった。綾町の開けた扇状地が、互いの交流とともに監視や観察を容易にしている。N氏は、「(綾町で)有機農業をする人は変わった人が多い」と話してくれた。この「変わった人」が有機農業を実践しているのであれば、暗黙的に対置される「普通の人」は慣行農業を実践するはずということである。また、ユネスコエコパーク推進室の担当者は、綾町の有機農業推進は照葉樹林都市を目指す一端として位置付けるべきで、これまでもそうしてきたと説明してくれた。この有機農業に対するより広い視座は、同じ「照葉樹林文化圏」[中尾]であるブータンと共通する点が多く、示唆的であった。

[1] 綾町が「自然生態系農業の推進に関する条例」で定める「自然の摂理を尊重し、自然生態系を有効に活かした農業」のこと

綾町の調査を継続するために、4月から町内の有機農家で滞在型のフィールドワークを実施する。フィールドワークを通して第一に、綾町の有機農業実践を調査する。30年以上当該地域で実践してきた農家や長老の農業実践に参与し在来の農法をつかむ。第二に、行政や農家、農家組織、外部組織といった有機農業の推進に関与するアクターの関係性を調査する。今では開催頻度が減少傾向にある自治会や、町長や議員と農家による話し合いに参加し、双方のやりとりや語りに注目する。第三に、綾町とブータンに共通する「照葉樹林を活用した地域農業」に着目し、「森と有機農業の関係性」について調査する。綾町在来の森林資源を活用した農的実践を掘り起こし、また、山から流れ出る河川成分に注目し山と地域の農業の関係を分析する。最終的には学位研究としてフィリピン・綾町・ブータンの有機農業普及について比較しながら、アジアの有機農業普及について論じる。

河本大地.2005.「有機農業の展開と農家の受容―有機農産物産地・宮崎県綾町の事例―」『人文地理』57(1):1-24.

中尾佐助2015(1966).『栽培植物と農耕の起源』岩波新書. 桝潟俊子.2004.「行政主導による「有機農業の町」づくり―宮崎家名屋町における循環型地域社会の形成―」『淑徳大学社会学部研究紀要』38:95-124.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.