食料安全保障政策に対する村落社会の反応 /エチオピア・オロミア州の事例

対象とする問題の概要 エチオピアでは干ばつ等の発生による食料不足の事態が頻繁に起こっており、これに対し政府は2005年から食料安全保障政策としてプロダクティブセーフティネットプログラム(以下PSNP)を実施している。PSNPは食料が慢性的…

徳島県三好市旧東祖谷山村は中央構造線の南側に位置する日本有数の地すべり地帯であり、大規模な山腹崩壊後の斜面に集落が形成された。近世以降は傾斜地での常畑耕作による葉たばこ・茶・養蚕等の換金作物生産がなされていた。とくに全国に流通していた葉たばこは近世から昭和期までの重要な現金収入源だった。また、商品作物栽培と組み合わせて雑穀やバレイショが自給的に栽培されてきた。こうした傾斜地環境での在来農業システムがつくりあげた景観は、2018年にFAOの世界農業遺産に認定された。

だが近年の旧東祖谷山村の総農家数は、2000年は235戸だったのが2020年には103戸(うち販売農家は5戸)と大幅に減少し、農業従事者の男女平均年齢も70歳を超えるに至った(農林業センサス2000;2020)。本研究では農家数の減少と農業従事者の高齢化が進行するなかで、高齢の自給的農家による日常的な農業実践が景観の再生産に果たす可能性に注目する。

本研究の目的は、世界農業遺産に認定された過疎地域の高齢者が営む経済的に小規模な農業が景観の再生産に寄与する可能性について考察することにある。そのために本研究では、世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」認定地域に暮らす高齢者の日常生活に関する参与観察を通じて、自給的な農業生産や収穫物の贈与・交換および消費の諸相を明らかにした上で、それらが景観の再生産に与える影響を検討する。2022年11月8日から2023年1月16日までの期間、徳島県三好市東祖谷A集落に滞在し、聞き取り調査及び参与観察をおこなった。

今回の調査では、集落Aに暮らす高齢世帯の社会的属性や親族関係および生活史の収集を第一の目的とした。世帯の年齢構成は、65歳以上の世帯が16戸(うち2戸は65歳未満の同居人あり)で、65歳未満の世帯が2世帯である。世帯構成は全18戸のうち独居が6戸、夫婦2人が6戸、3人以上が2戸となっている。

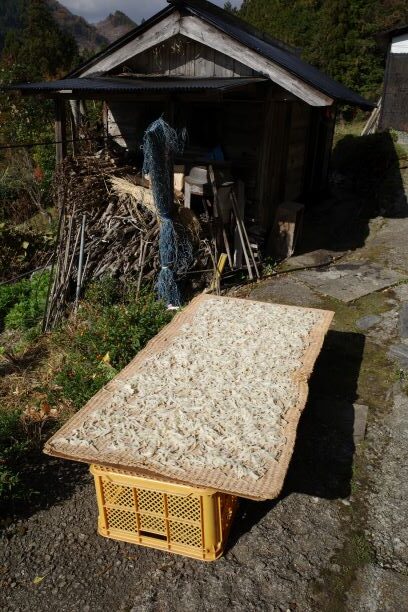

日常的な農業活動については、誰が何をどのくらい育てているかについての聞き取りおよび参与観察をおこなった。世帯の年齢構成は、65歳以上の世帯が16戸(うち2戸は65歳未満の同居人あり)で、65歳未満の世帯が2世帯である。基本的に国道沿いの世帯以外は、敷地内あるいは周辺にある畑を利用していた。調査を開始した11月には主に大根・白菜・ネギが収穫時を迎えており、他にはホウレンソウ・にんじん・里芋も収穫されていた。11月下旬からは大根を茹でて輪切りあるいは・短冊切りにしたものを干したり、一度収穫した大根を土の中に埋めることで越冬させるなどして保存が行われていた。秋に収穫されたというサツマイモも、干し芋として各々の家で加工されていた。

11月上旬に実施した生活時間調査(2軒:80代女性・60代女性)では、午前中および午後2時から午後4時まで家の外で落ち葉拾いをする作業や、大根を干す作業(大根を切る・紐に通す・裏返すなど)が行われていたことが特徴的だった。

また、調査期間中に近隣住民が話題にしていたのは、生活水のマネジメントであった。A集落では、ほぼすべての家庭が各自水源からホースで水を引いてきて、生活水として利用している。12月下旬から2月にかけては気温が低いため、夜間にホースが凍る可能性がある。水源から家まで引いているホースが凍ってしまい、水が来なくなってしまった世帯は、近隣住民にあまり水を分けてもらう事例もあった。この地域での生活を可能にするためには、水のマネジメントが重要なであることが明らかとなった。

今回は初回の調査であったため、調査地域を構成する世帯概要を把握するところから始めた。具体的には2つの地域に分かれている集落Aの一方を対象に集中的な調査を行った。そのため、次回はもう一方の集落Bにて、同様の調査を行いたい。今後は、参与観察を中心に、農繁期の高齢者の生活時間や生産物の種類や量、畑の肥料として利用するススキを採取する草地の利用状況、農業実践に関わる協力体制などを調査していきたい。

次回の調査では、今回明らかになった水確保をめぐる諸実践にも注目する。水確保に関しては、水源から水をひく作業だけでなく、水源地および水が通るホースや水を貯めるタンクの点検・修理・掃除等のメンテナンスが必要である。今後の研究では、GPSによる水源地の特定、水の確保に関わる作業や渇水時の対応をめぐる事例の収集などから、水を通じた社会関係についての1次資料を得る。

農林水産省「2000年世界農林業センサス 第1巻都道府県別統計書 農業編36徳島県」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000001222564, 2022年1月24日閲覧

農林水産省「2020年世界農林業センサス 第1巻都道府県別統計書(徳島県)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000032151189, 2022年1月24日閲覧

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.