カンボジア首都近郊における養殖漁業――ベトナムとの関り――

対象とする問題の概要 カンボジアは東南アジア最大の淡水湖であるトンレサープ湖を擁し、漁業はカンボジアの生態、社会、文化に密接に結びついている。1990年代の復興を通して、圧縮された近代化を経験しているカンボジアにおいて、漁業もまた急速な近…

サハラ以南アフリカ諸国の都市部では、ごみ収集が十分に確立されておらず、低所得者層は劣悪な居住環境で生活している。地方自治体には税収が少ないため、NGOが行政を補完する重要なアクターとなっているものの、NGOによるごみ収集が確立しているとは言い難い。ベナンにおいても、1990年代以降NGOがごみ収集を担い始め、現政権は廃棄物管理体制の改革に着手している。他方、NGOによるごみ収集がベナン都市部でどのように利用されているのかに関する既往文献は少ない。今後の体制の変化を前にして、まずは現状を把握することが重要であると考えた。

本研究の目的は、ベナン・ジュグー市の人々によるNGOのごみ収集の利用実態を明らかにすることである。そのために、2022年10月にごみの捨て方に関する聞き取り調査を行い、対象はジュグー市中心部の19の地区内の住民とした。サンプリングは、地区の人口比に基づく比例分配法によって行い、各地区では、起点を無作為に決め、5軒の間隔によるランダムウォークを行った。調査への同意が得られた99名に訪問面接調査を行った。

回答者の90.9%は女性であり、平均年齢は、37.3歳(最小は18歳、最大は87歳)であった。回答者の95.9%はイスラム教徒であった。

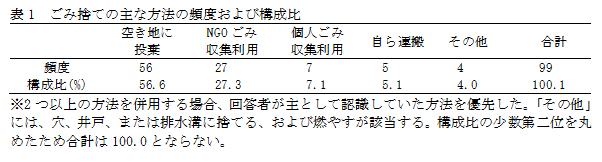

回答者の主なごみ捨ての方法を、5つに類型化した(表1)。最も多く見られ、半数以上を占めたのは、空き地への投棄であった(写真1)。NGOによるごみ収集を利用していたのは、回答者のうち27.3%であった。これら二つの方法がジュグー市で広く見られると考えられ、個人によるごみ収集の利用、家庭構成員が自らごみを遠くへ運搬、およびその他の方法はそれぞれ10%以下であった。

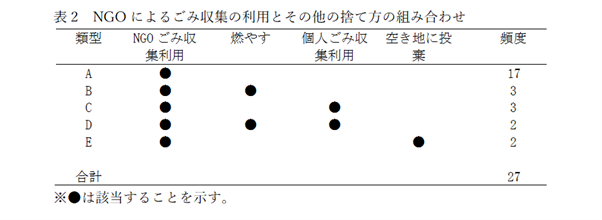

表2には、NGOによるごみ収集を利用する人々のごみ捨ての類型を示している。NGOによるごみ収集を利用する人々のうち、その他の方法を組み合わせている人々がいた。個人によるごみ収集、燃やす、あるいは空き地にごみを投棄するといった方法である。NGOによるごみ収集では多くの場合、週に一度の収集であり、月に一度の利用料の集金がある(写真2)。NGOのごみ収集車の故障などの理由から、1週間以上にわたり収集に来ない場合、家庭ではごみの容積を減らすためにごみを燃やすことがある。また、ごみ収集の頻度に関わらず、ビニル袋または衣服を燃やす家庭も見られた。ビニル袋は集めても風で戻ってくることを懸念してであり、衣服は収集された後誰かの手に渡り、知らない人に利用されることを懸念してのことである。NGOによるごみ収集と、個人によるごみ収集または空地への投棄を組み合わせている場合は、NGOが収集に来ないことが理由を占めた。そうした手段をとる回答者は、NGOが収集に来ないにもかかわらず集金に来ることについて、不満がある様子であった。

本調査では、住民に対して聞き取り調査を行った。人々は、NGOによるごみ収集のみ利用する以外に、多様な手段を組み合わせてごみを捨てていた。同時にNGOには、定期収集を継続するにあたって障壁があることが示唆された。ベナンの他の都市では、NGOの財源不足について報告されている[Johnson, M., & Azize, B. 2013]。NGOによるごみ収集の実態をより明らかにするには、NGOで働く人々に対する聞き取り調査および業務の観察が必要である。また、行政がごみ収集をさらに拡大する意向であることを鑑みると、ごみ収集の利用が家庭へもたらす変化についても、追加調査が必要である。

Johnson, M., & Azize, B. (2013). Contribution à la Bonne Gestion des Déchets Solides Ménagers dans la Ville de Kétou. University of Abomey-Calavi (UAC) Bachelor Thesis.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.