マダガスカル北西部アンカラファンツィカ国立公園における 外来食肉目の生態系への影響

対象とする問題の概要 マダガスカルの生態系は、豊かな生物多様性と高い固有率に象徴される。近年、マダガスカルにおいて、イヌ(Canis familiaris)、ネコ(Felis catus)、コジャコウネコ(Viverricula indi…

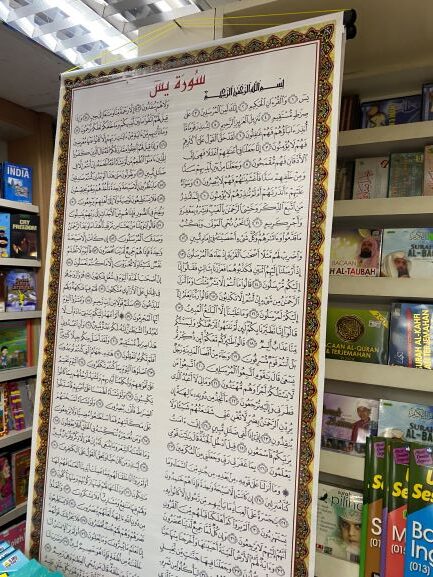

スマートフォンの普及により、オンライン市場が発展しているマレーシアにおいて、近年ではSNSとE-commerceを合わせたソーシャルコマースが流行している。また、そこではイスラーム的商品の販売が活発に行われており、これらの広告塔となっているのが、ムスリムインフルエンサーである。

彼らの発信力により、ムスリマファッションの代名詞となっているモデストファッション、ラマダン用に部屋を装飾するラマダンデコなどの新しい流行が広まっており、マレームスリムのイスラーム観に影響を与えている

本研究の目的は、E-commerceやソーシャルコマースにおけるマーケティング戦略において、どのように彼らのイスラーム観が反映されているのかを明らかにすることである。また、このマレームスリム達のイスラーム観の変化はどのような社会や文化的背景の影響を受けているのかを明らかにし、イスラーム市場全体のイスラーム的価値という概念の移り変わりを解明する。さらに、イスラーム的価値の移り変わりを解明することで、イスラーム市場は今後どのような変化を遂げていくのかを考察する。

Lazadaマレーシアにて8/10から9/14の内計10回程、本社オフィス併設のライブ配信スタジオにて、実際にどのように配信で商品販売やセールの宣伝が行われているのか見学した。ソーシャルコマースを中心としてイスラーム的な商品を販売しているSopan Warisan・The Selamah・Sirruhu Hijabの代表やマーケティング部にマーケティングやSNS運用に、どのように彼らのイスラーム観が影響しているのかインタビュー調査を行った。調査では、現在マレーシアは、SNSから様々なE-commerceサイトへ誘導し購入へ促すという仕組みが主流になりつつあるという事が判明した。また、広告塔とするインフルエンサーは、フォロワーの多さではなく、地元愛着型のムスリムインフルエンサーへ依頼する方が、親近感・信頼感が得られ、購買に繋がるという回答が得られた。さらに、行事や独立記念日のセールでイスラーム的商品の購入率が増加するが、セールへの関心は、マレーシア政府の政策が影響していると考えられていた。商品の傾向調査からの知見は、イスラーム的商品は三種類に分類出来ることである。①歴史的に変化した商品、②礼拝製品、③新しく生まれた商品である。①は、歴史的に現代以前から存在し、時代に合わせて形やデザインが変化した商品(方位磁針→アプリ)。②は、現代以前から存在するが、現在でも用途や形に変化がない商品(お祈り用マット)。③は二つに分類され、③-ⅰは、技術発展により、これまでになかった商品が商品化した商品(Zikrを数える→ZIkrカウンター)。③-Ⅱは、商業的戦略により新しく誕生した商品(ラマダンホームデコ)である。特に、③-Ⅱからは、消費者であるムスリムが商業的戦略により新しく生まれた流行や商品にも、イスラーム的価値を見出しているという事が明らかになった。また、新たな物にイスラーム的価値を見出すということは、社会にイスラームが浸透している証拠であり、マレームスリム達のイスラーム観が変化しているという証である。

フィールドワークから、マレーシアのライブ販売の傾向や、イスラーム的商品は3つに分類することができ、中でも商業的戦略により新しく作られたイスラーム的商品が存在することという二点の発見が得られた。この事から、商業的戦略により商品化されたイスラーム的商品はいつ頃から、どの企業などが中心として発信や宣伝しているのか、商品化された後、どのようにムスリムの生活の中に馴染み、今では一般的なイスラーム的商品だと捉えられるようになったのか疑問に感じた。この点について新たに調査し、博士予備論文の執筆及び、今後の研究に活かしていきたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.