ナミビア・ヒンバ社会における「伝統的」及び「近代的」装いの実態

対象とする問題の概要 本研究は、ナミビア北西部クネネ州(旧カオコランド)に居住するヒンバ社会の「伝統的」及び「近代的」装いを記述するものである。ヒンバはナミビアの代表的な民族である。腰に羊の皮や布のエプロンをつけ、手足、首、頭などに様々な…

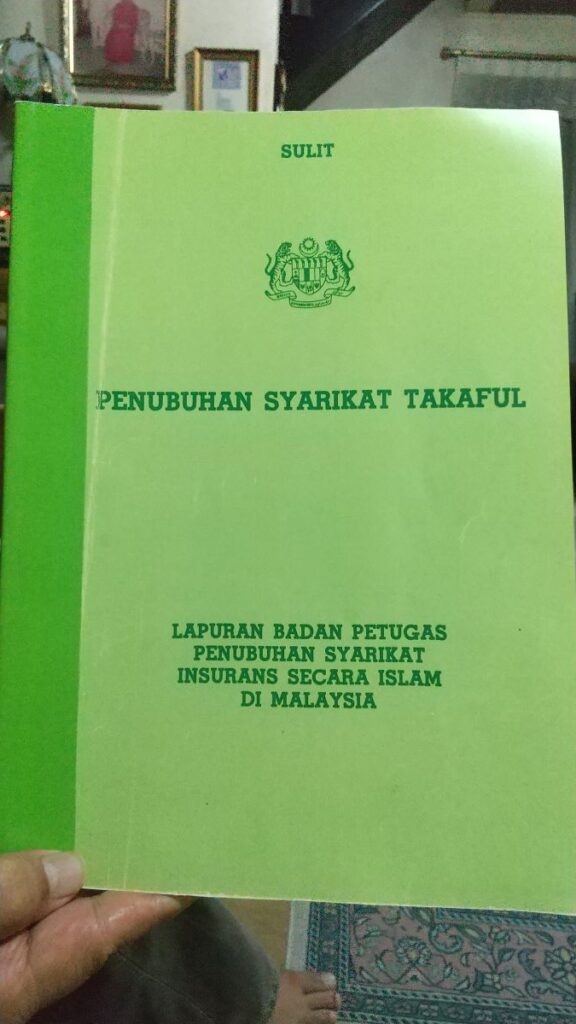

私が研究対象とする「タカーフル」とは、端的に言えば「イスラームの教義に則った相互扶助の仕組み」である。私たちが一般的に思い浮かべる生命保険や損害保険といった商品に近いが、ムスリム(イスラーム教徒)が利用できるように工夫されている。具体的には、タカーフル会社はシャリーア(イスラーム法)に従ってファンドを管理し、明確に定義されたリスクの結果として生じる損失や損害に対して、合理的な金銭的保証を提供する。タカーフル参加者はファンドに寄付金の形式で拠出し、有事にはファンドから給付金を受ける。タカーフルはこの方法をとることで、イスラームの教義で避けるべきとされるガラル(不確実性)とマイスィル(賭け矢)、リバー(利子)の要素を排除したリスク対処を実現している。マレーシアでは1984年に初のタカーフル会社であるタカーフル・マレーシア社が設立され、それ以来タカーフル産業全体の契約数は成長を続けている。

本研究の目的は、タカーフルがマレーシアにおいて生成され展開されるなかで採用されてきたモデルと、その経緯を明らかにすることである。タカーフル・マレーシア社が設立された当初はムダーラバ(パートナーシップ)方式が採用されたが、現在では後発のワカーラ(手数料)方式が多い。

ムダーラバでは、タカーフル会社は参加者に代わって、投資とリスク査定の双方を管理し、投資利益及び/または超過申込額の一定割合を受け取る。ワカーラでは、タカーフル会社が提供するサービスの見返りとして、ワカーラと呼ばれる一定の手数料を受け取る。ワカーラは通常、支払われた拠出金の一定割合である。タカーフル会社が得られる利益の出所が、ムダーラバは投資後の利益から、ワカーラは参加者の拠出金からという点が大きな違いだ。つまり、ムダーラバで利益を得るには時間がかかるが、ワカーラであれば参加者が拠出した時点で会社に配分が出るのである。

タカーフル・マレーシア社の創業者でありムダーラバ方式を採用したA氏と、A氏の部下として働き後にワカーラ方式を採用したB氏へのインタビューから、それぞれの理由と想定していたタカーフル像を明らかにした。

① 利益を共有できるムダーラバ

保険に先んじてイスラーム型のビジネスを確立したのは、銀行であった。イスラーム銀行はその資産を守るために保険が必要だったが、その保険がイスラームの教えに沿っておらず、イスラーム型保険の必要性に気がついたとA氏は語った。そこで採用されたのがムダーラバ方式である。タカーフル参加者の拠出金はファンドに集められ、その投資利益のうち配分可能な余剰は参加者に還元される。マレーシアで非ムスリムにもタカーフルが広まっている理由は、このムダーラバ方式による利益の還元だとA氏は考えている。ワカーラはA氏が引退後にできた方式であり、一般タカーフル(損害保険に類似)で多く採用されている。そのためA氏が所有する自動車のタカーフルもワカーラ方式であり、そのせいで利益が還元されないのだと言っていた。

② ビジネスの持続性を重視したワカーラ

B氏はタカーフルの中でも、自動車や住宅などを対象とする一般タカーフル部門の責任者を務めていた。家族タカーフル(生命保険に類似)の契約期間は、契約者が亡くなるまでというように、数十年単位であることが多いが、一般タカーフルは1年や2年で契約が切れてしまう。ムダーラバは投資から出る利益をあてにしたモデルで、一般タカーフルのように短い契約期間ではその効果が得られるとは限らない。利益を得られる確証がないモデルでは、ビジネスを行うタカーフル会社に不利益が生じるおそれがある。これを回避するためにB氏が採用したのが、ワカーラ方式である。今や一般タカーフル会社でムダーラバ方式を使っている会社はないことが、ワカーラの妥当性を示しているとB氏は述べた。

反省点はムダーラバとワカーラというそれぞれのタカーフル方式の理解が不十分だったために、限られたインタビューの時間内でその説明を聞くのに大部分を割かなければならなかったことだ。また、インタビューしたのはA氏、B氏の順だったため、B氏の見解を知ったうえで再びA氏の反論や同意を聞く機会を持ちたかった。そうすることで2つのモデルの違いと、それぞれの目的をより鮮明にできたはずだ。来年以降の課題とする。

得られた知見と反省点から、今後はマレーシアのタカーフル各社の開示書類を集め、家族タカーフルと一般タカーフルのそれぞれにおいて、現在採用されている方式の割合を調査する。また、タカーフルがマレーシアに広まるうえで重要な役割を果たす販売員に着目し、彼らの営業実態を参与観察する。これらの活動を通して、商品の生成側が意図するタカーフル像と、それを一消費者に届ける現場で伝えられるタカーフル像の違いを検討したい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.