インド農村部におけるウシ飼養から考察する人と家畜の関係性

対象とする問題の概要 インドにおけるウシ飼育は、酪農、畜産の面からも長い歴史を持っている。人々は、家畜を飼育し、それらを利用することで生計を営んできた。現在のインドにおいて、ウシは特にミルクを生産する動物として非常に重要な役割を果たしてい…

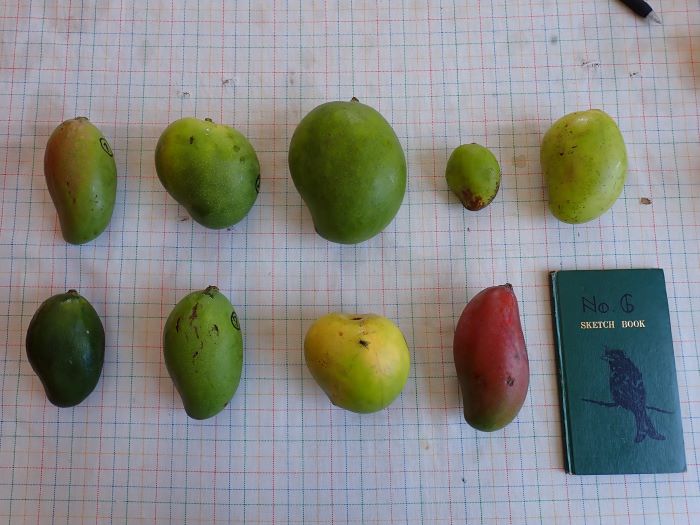

マンゴーは熱帯アジアを原産とする果樹であり [Kostermans & Bompard 1993]、現在では世界の熱帯亜熱帯地域全体に拡散し、そこで暮らす人々にとって身近で有益なフルーツとなっている [Saúco et al. 2021]。開発された近代品種や、記録されている地方品種を合わせると、1000を超える品種が存在するとされている [Pandey 1986]。マダガスカルでは、独自の地方品種が多様に存在している。しかし、それらに関する学術的研究は進展しておらず、どのような地方品種が存在し、それらがどのように多様であるか、また地域住民によってどのように栽培および利用されているのか、その実態はほとんど明らかになっていない。

マダガスカルのマンゴー地方品種について、果実の形態的特徴や食味の特徴を記録することは、民族植物学的知識の蓄積に寄与するだけでなく、マンゴー遺伝資源の保全に役立つ情報を提供することにもなる [Adjacou et al. 2024]。また、地域住民による栽培や利用の実態と地方品種を結び付けることで、栽培植物の地方品種成立のメカニズム解明にも貢献する。この研究は、食料安全保障の実現を目指す農業生物多様性 [Villa et al. 2005]を維持する上で、地域環境に適応した品種選好性に関する洞察を提供する。

本調査では、マダガスカル北西部地域におけるマンゴー地方品種の多様性の実態を描写および記録することを目的とした。また、各品種の栽培・利用実態や品種選好性、さらに各品種の食味の特徴と人々の嗜好の関係を明らかにするための調査も実施した。

【方法】調査地はマダガスカル北西部(Betsiboka、Boeny、Sofia、Diana県)で、主に海抜200m以下の熱帯半乾燥気候に属する地域である。調査期間は2024年9月28日~12月28日で、マンゴー収穫期にあたる乾季から雨季への移行期間である。

〈広域インタビュー調査〉 北西部の都市Ambondromamyから最北端の主要都市Antsirananaを結ぶ国道6号線沿いの市場5か所と農村6か所(計11サイト)で、各10名(合計110名)にインタビューを実施した。品種知識、栽培状況、利用方法について共通12問と市場・農村固有の追加11問を設定した。

〈食味官能評価試験〉 中規模の街から募った100名が5つの地方品種と2つの国際商業用品種を試食し、甘味、酸味、香り、繊維の4属性を3段階評価した。品種名の予想と好みの順位付けも行った。

【結果】地方品種39種が確認され、収集した品種名は126(うち地方名116)であった。官能評価では、繊維の多さは評価が困難なため除外した。住民の評価では、忌避する評価が判断基準となることが多く、甘味が強すぎ、酸味と香りが不足している点が好ましくないとされた。品種名の推測は個人では困難だったが、全体としては地方品種5種のうち4種が正確に同定された。

【考察】他地域の先行研究では、地方品種の多様性が報告されている(例:インド21種、ナイジェリア4種、ケニア8~7種)。これらは樹木や果実の表現型、遺伝子解析で品種を分別しているが、正式な育種を経ないマダガスカルでは品種定義が曖昧であり、単純な多様度比較は難しい。それでも地方名称の記録数から、マダガスカルのマンゴーは高い多様性を有していると考えられる。官能評価では、一般消費者が食味属性を正確に評価するのは難しく、「甘すぎる」という特徴が不人気であることが示された。また、食味だけでの品種名推測も困難であることが明らかとなった。

本テーマでのフィールド調査は2022年から実施してきたが、近年、北西部地域の農村で国際商業用品種の栽培が開始された事例を確認した。近代品種の導入による地方品種の多様性の減少の可能性という半世紀前から指摘される懸念点は [Harlan 1974]、本研究対象にも当てはまることであり、今後の趨勢に着目すべきである。

またマダガスカルへのマンゴーの導入は文献上では1802年が最古の記録であるが[François 1927]、地方品種の多様性はその説に疑問を投げかける。伝播経路の解明には遺伝子解析が有望であり、2025年からは複数品種の葉サンプルを用いて、周辺地域の系統との近縁関係を明らかにする遺伝子解析を開始する予定である。本研究は、栽培植物の多様性維持や、理想的な栽培の在り方を再考する契機を提供するものである。

Adjacou, M. D., T. D. Houehanou, G. N. Gouwakinnou, K. Prinz, T. Moussa, A. R. Mama & A. K. Natta. 2024. Local Knowledge and Morphological Variations in Local Landraces Mangifera indica L. in Northern Benin (West Africa), African Journal of Agricultural Research 20(8): 650-666.

François, E. 1927. La production des fruits à Madagascar. Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale 75: 713-724.

Harlan, J. R. 1975. Modern Varieties Replace Ancient Populations That Have Provided Genetic Variability for Plant Breeding Programs, Science 188(4188): 618-621.

Kostermans, A. J. G. H., & J. M. Bompard. 1993. The Mangoes: Their Botany, Nomenclature, Horticulture and Utilization. Cambridge: Academic Press.

Pandey, S. N. 1986. Mango Cultivars: Nomenclature and Registration, Acta Horticulturae 182: 259-264.

Saúco, V. G., A. C. D. Q. Pinto, S. K. Mitra, F. G. Faleiro & F. R. Ferreira. 2021. Mango Propagation. In Chittaranjan K. ed., The Mango Genome. Springer Cham, pp. 31-44.

Villa, T. C. C., N. Maxted, M. Scholten & B. Ford-Lloyd. 2005. Defining and Identifying Crop Landraces, Plant Genetic Resources 3(3): 373-384.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.