ナミビア・ヒンバ社会における「伝統的」及び「近代的」装いの実態

対象とする問題の概要 本研究は、ナミビア北西部クネネ州(旧カオコランド)に居住するヒンバ社会の「伝統的」及び「近代的」装いを記述するものである。ヒンバはナミビアの代表的な民族である。腰に羊の皮や布のエプロンをつけ、手足、首、頭などに様々な…

ILOは、発展途上国における都市雑業層をインフォーマル・セクター(以下、ISと略記)と定義し、工業化が進めばフォーマル・セクター(以下、FSと略記)が拡大して、ISは解消すると予測した(ILO, 1972)。しかし、アフリカでは都市部に労働力が大量に流入し、ISは急増している。また近年は、このインフォーマル就業者が自らを組織化し、公的な形で権利を主張していると議論されている。

アフリカでは、未整備な公共交通の代わりにバイクタクシーなどのインフォーマル交通が普及しているが、国家はこれを登録・規制しようとしている。この動きに対して、バイクタクシー運転手たちは都市部で客待ち場所(ステージ)を中心に自主的な集団(ステージ・グループ)を組織して中央政府や地方行政に対抗している。

このように、バイクタクシーは現在、ISとFSの間に位置し、ISがFSとの関係において、どのように「包摂」・「排除」されているのかを考える上で重要な材料である。

先行研究では、ナイジェリアにおけるインフォーマルな服飾職人が構築する同業者組合の経済的権利の保護活動(Andrae & Beckman, 1999)などが論じられているが、これらはインフォーマルな就業者が築く組織を一つの単位として調査し、かれらを一枚岩的に記述しており、組織の構成員の生活世界や日常的営為の視点から、ISの組織がいかに構築され機能しているのかを人類学的に調査したものはほとんどない。

本研究の最終的な目的は、FSとISのかかわりにおいて、ISが政治的にどのように「包摂」され、「排除」されているのかをバイクタクシー運転手が形成するステージ・グループという組織に注目して明らかにすることである。そのためには、運転手の生活世界に入り込み、バイクタクシー運転手と地方行政の対立や歩み寄りを人類学的な視点から調査し、分析する。

今回の現地調査では、ウガンダ共和国南部のM市において、バイクタクシーと地元自治体の関係に関する調査を実施した。

1.ステージ・グループ設立の歴史的経緯

M市には26か所のステージがあった。これらは、いずれも当初は自然発生的なバイクタクシーのたまり場であったが、やがて新規加入者を制限し、警察によるハラスメントから自分たちを守るために幹部を選定し、加入や就業のルールを定めて組織化していった。

2.ステージ・グループの組織と運営方法

M市のステージ・グループは、それぞれが9~80人で構成されている。その組織原理をみると、同じ村の出身者など、地縁や血縁にもとづいているものや、街で新たに関係を構築した者同士が新規に設立したもの、もしくはそうした明確な基準がなく、多様な人々が集まっているものなどがあった。各グループには委員長と書記、会計、警備などの役職者がおり、グループの運営において中心的役割を果たしていた。ひとつのグループに加入する運転手は、委員長から利用許可を得て登録料を支払う必要がある。

3.行政からの規制

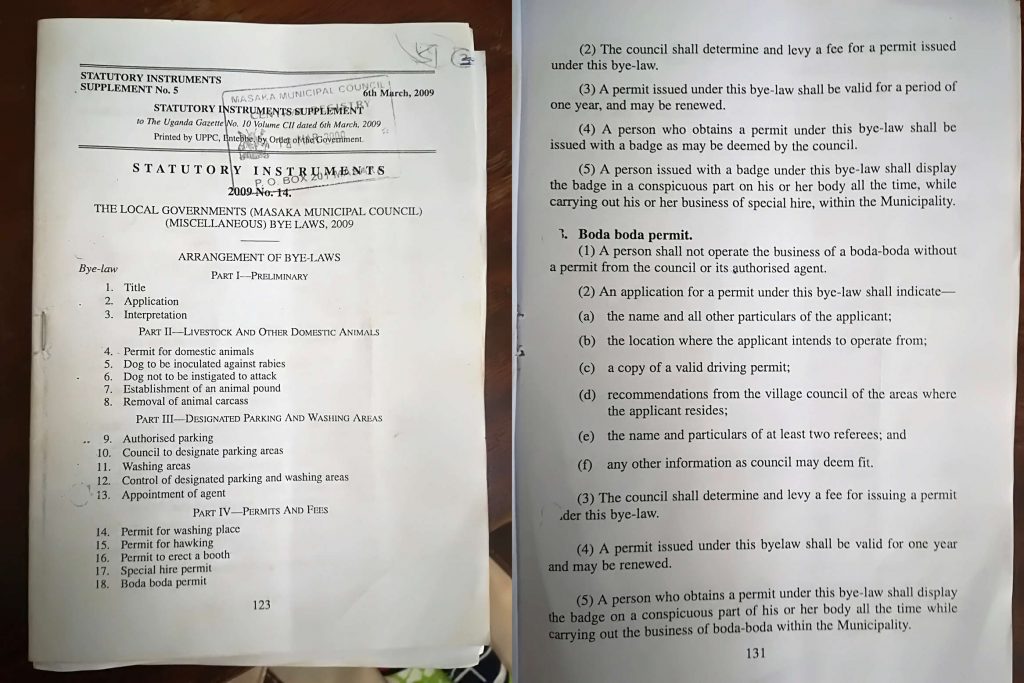

M市の法執行官に対するインタビューから、ウガンダにはバイクタクシーに関する全国的な規則が道路交通法以外には存在せず、バイクタクシー関連の条例が地方自治体レベルで策定されていることがわかった。2009年に制定されたM市条例の18章には、バイクタクシーの操業には行政からの営業許可がいることや、その取得に関する手続きが記載されている。しかし、法執行官曰く、その条例および道路交通法は現在、バイクタクシーを実質的に拘束するものではなく、彼らは勝手に営業をしているとのことだった。課税や規制についても、バイクタクシー運転手や、彼らを票田としている政治家の抵抗にあい、いずれも失敗していた。その結果、近年M市では、バイクタクシーに関する規制や取り締まりを実施していないという状況だった。つまり、M市とバイクタクシーの関係は「包摂」や「排除」ではなく、「放置/無視」という状態であった。

今回の調査では、自治体関係者に対するインタビューを通じて、ISとFSの関係を見ようと試みた。しかし、この調査は未だ表面的でしかない。

ISがFSに包摂される過程では、トップダウンの政策や規制ではなく、インフォーマルな慣習や特定の歴史的・地域的な背景が重要な役割を果たすと指摘されている(Meagher, 2013)。特定の歴史的・地域的な背景を見るためには、バイクタクシー運転手個人や組織の幹部といった個別のアクターの活動や背景を調査し、分析することが不可欠である。ブラジルの路上商人を調査した奥田(2017)は、行政によるインフォーマル就業者の取り締まりにおいては、個別の経済事情や社会関係が影響していると指摘している。今後の調査では、バイクタクシーが政府の規制に対してどのように抵抗したのか、個別にその時の行動を調査し、また政治家の介入についてもどのような過程で規制をやめさせたのか、具体的な話を聞き出したい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.