セントラル・カラハリ・サンの子ども社会への近代教育の影響――ノンフォーマル教育の事例から――

対象とする問題の概要 1977年より、ボツワナ政府は、民主主義、発展、自立、統一を教育理念に掲げてきた。1970年代中頃まで狩猟採集を生活の基盤としていたサンの社会は、政府の定住化政策によって、管理、教育、訓練の対象となってきた。こうした…

社会学の対象としての戦争の問題系には、(A)軍隊や戦争に関する本質論的なテーマ、(B)戦争体験、(C)戦争記憶がある [野上 2011]。本研究で扱うのは、後者二つである。これらのテーマにおいては、戦争の当事者、つまり戦場となった国や、参戦国の国民としての意識があった者が、その主要な語り部もしくは研究対象となってきた。

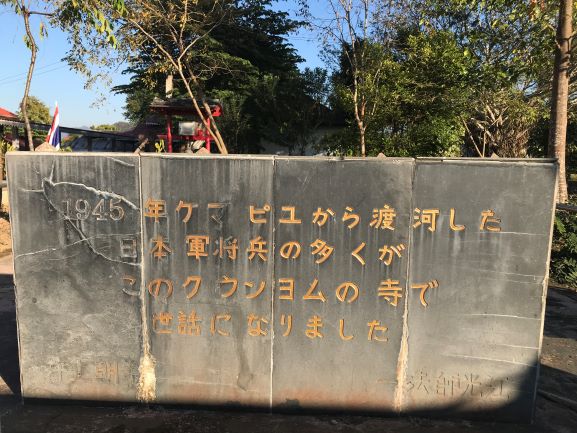

本研究では、第二次世界大戦の当事者でないことから、戦争関連のテーマにおいて注目されてこなかった人々の視点から、戦争を照射する。調査地であるタイ西北部の特徴としては以下の三つが挙げられる。第一に、この地は戦場とはならなかったこと。第二に、この地域はタイ国内の中でも物理的にも情報伝達の意味でも遮断された地域であったこと。第三に、この地は主に日本軍のビルマからの撤退路であったこと [柿崎 2022]。この特異な地域に建てられた建造物と、住人の語りを通して、戦争を捉える新たな視点を提案することができる。

研究の目的は、タイ国メーホーンソン県クンユアム郡に存在する第二次世界大戦に関連する戦争関連建造物とそれらをめぐる住人の語りに着目することで、当該地域における戦争記憶の構築とその継承過程を明らかにすることである。具体的には、戦争関連建造物自体の分析(建てられた時期、経緯、建てた人物や団体、補修の過程、コンセプトの変遷、発信している内容や印象等)を行った上で、地域住民のこれらの建造物への認知度とそれに対する考えを明らかにする。戦争関連建造物とは、日本兵に関するもので、戦後建てられた慰霊碑、記念碑、ミュージアム、像をさす。

したがって本研究は、戦争を直接経験しなかった地域において、同じ戦争の時代の出来事が、建造物の建立という外部アクターの影響を受けつつ、どのように継承されてきたか、ということを明らかにするものである。

地域住民へのインタビュー調査により、以下二つの結果が得られた。

一つは、クンユアム郡に存在する戦争関連建造物への認知度に関するものである。21人へのインタビュー調査の結果、日本人が建てた慰霊碑を認知している者は約1/3にとどまった。唯一、日本人により地元住民の多目的スペースとして贈呈された建物に関しては、約2/3が認知していた。一方、タイ人により建てられたミュージアムやその敷地内の記念碑(日本人によるもの含む)、その他観光目的で作られたものは、約2/3以上が認知していた。

得られた結果の二つ目は、地域住民のこれら戦争関連建造物への考えに関するものである。多くの人が、戦争関連の建造物にはあまり興味がない、頻繁に訪れることはない、と答えた。一方で、観光客の興味を惹きつけることができる、地元の特に若い世代がクンユアムの歴史を学ぶことができる、という考えもあった。つまり、個人的な興味はないが、村全体としては一定の役割を果たし得ると認識していると解釈することが可能だ。

これら建造物への認知度とそれに対する住民の考えの他に検討すべきことは、この地における日本兵に関する語りの内容である。「日本人とタイ人の関係は良かった」「タイ人は慈悲や友情をもって日本兵を助けた」等の言説だ。このような言説について考察するとき、先に取り上げた戦争関連建造物の存在が不可欠であると考える。なぜなら、慰霊碑の碑文や、その影響を受けて作られたであろうタイ人による建造物の内容と、同じ類いの語りがなされているからだ。この住民の語りと建造物で表現されているものとの類似を見逃すべきではない。インタビュー調査結果からは住民にとってこれらの建造物が必ずしも不可欠なものではないことがうかがえる。しかし、建造物の存在なしに当該地域特有の戦争記憶が生まれなかったのもまた事実ではないだろうか。

本調査では、前回の調査での反省を生かし、現地語によるインタビュー調査を行った。しかし、以下二つの理由によりさらなる課題が生まれた。一つは、タイ語運用能力の未熟さである。当該地域の「お決まりの」言説を捉えることには成功したが、さらにインタビュー内容を深化させるためには、語彙力を磨く必要がある。本調査においても、ときに通訳を必要とした。二つ目は、質問内容である。戦争関連建造物に対する考えに関する質問においては、同じような抽象的な返答が多く返ってきた。言語運用能力とは別に、より具体的に、その人自身の考えを引き出すことができるような質問の仕方を再検討したい。

今後の展開としては、戦争の時代を生きた住民の語りと、戦後の住民の語りとの比較を丹念に行い、当該地域の戦争認識の変遷を捉えたいと考えている。

野上元.2011.「テーマ別研究動向(戦争・記憶・メディア)―課題設定の時代被拘束性を越えられるか?―」『社会学評論』62(2):236-246

柿崎一郎.2022.『草の根の日タイ同盟:事件史から見る戦時下の日本人とタイ人』京都大学学術出版会

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.