動物園における動物展示の意図と来園者の動物観に与える影響についての研究

研究全体の概要 動物園は様々な展示を通して来園者の動物観形成に影響を与えうる。本研究では動物が柵や檻などの中で展示されている通常展示、来園者と動物との間に檻などがないウォークイン展示、来園者が動物に触れることのできるふれあい展示など、様々…

従来、クルアーンの中で語が意味論的にどのように機能するかについては多数の研究が蓄積されてきたが、アジア地域、特に中国に注目する研究は不足している。今回の調査の目的は、国立国会図書館関西分館に所蔵する史料を元に、激動している1950年代の中国社会情勢及びそれを背景にするイスラームの再展開を見極める史料を収集し整理することである。

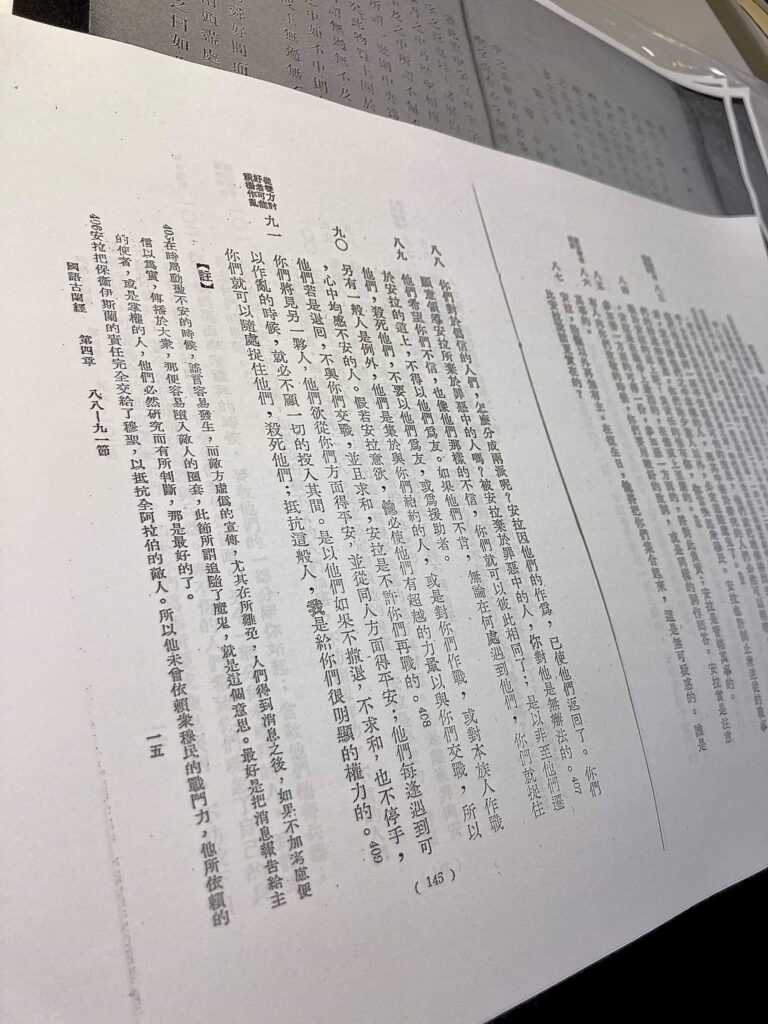

今回の調査を通し、主に20世紀中期に活躍していた二人の中国ムスリム知識人、時子周(1879〜1967)と馬堅(1906〜1978)のクルアーン漢訳(『古蘭經國語譯解』、『古蘭経』)を手に入れた。その他、クルアーン訳者の一人の道教についての著作や日本側が行われた調査報告をも入手できた。2冊のクルアーン漢訳を比較することから、意図的にムスリムの共同体意識にナショナリズム的イデオロギーを混ぜているという共通点を示唆している。

よってこれからはさらにその要因及び歴史的経緯、根拠を明らかにしていきたい。

本研究の目的は、近現代の中国社会に共生する中国ムスリムのイスラーム思想を「ウンマ」という概念から究明する。「中国ムスリム」とは、7世紀頃西アジアや中央アジアから中国に到来し定住するようになったムスリムの末裔たちであり、彼らはイスラームの中国社会への適応に腐心してきた。元来異邦人として認識された彼らは、自身の複数のアイデンティティを使い分け(negotiation of identities)、共同体所属意識の調整を通じて中華民族の一員となってきた。それゆえに本研究は、アラビア語で「共同体」を意味し、現代では「イスラーム共同体」と解される「ウンマ」(umma)に対する中国ムスリムの見解を糸口に、中国文明と調和したイスラーム文明の在り方を考察する。

今回の調査は、上述の目的を達成するための資料収集を行う。具体的に言うと、主に対立する党派に属する二人のムスリム知識人の文書を中心に20世紀中期における史料を収集して整理する目的で実施した。

現代中国においては、55の少数民族があり、その内の10がムスリム少数民族であるという[1]。少数民族として生き延びた彼らは、社会主義の論理や規範をある程度内面化し、「宗教と社会主義の相互の適応をリードするには中国化の方向を堅持しないといけない」という「宗教の中国化」を経験している。換言すれば、共産党・政府との関係を抜きに中国ムスリムを理解することは不可能である。そこで、どのような歴史的経緯を経て現在の政治的勢力構造が醸成されたか、ムスリム知識人はいかにイスラームの思想を動乱の20世紀の中国社会に適合させたかといった課題を提起する。今回の調査は当時のムスリム結社、団体の状況、個人のネットワーク及び国内外ムスリム知識人の知的連鎖を浮上させる目的で史料の収集を行なった。

まず、20世紀初盤、日本や西アジアに留学し、西欧近代思想とイスラームの近代化に関する諸思潮を学んできた中国のエリート知識人たちは、後に五四運動や新文化運動といった科学や民主を重視する社会運動を行い、当時中国の社会情勢の改善を取り込んでいた。そのうち、ムスリム知識人については、日本に留学したムスリム青年たちが結成した「留東清真教育会」、王寛が成立した全国規模の社会団体「中国回教俱進会」などが挙げられる。また、アル・アズハル大学に留学してきた中国ムスリムが多くのムスリムに膨大な影響力を与えた『マナール』誌に酷似している『月華』を編集し刊行することも同時期に言及するに値する事例である。今回の調査は「留東清真教育会」が発表した文書を入手した。

それに、異なる党派あるいは無党派所属の知識人は、イスラームの中国社会への統合に対する見解に相違がある可能性があると考えられる。それを把握するために、中国共産党の思想に共鳴した馬堅と、国民党中央党員まで務めた時子周のクルアーン漢訳を中心に史料を収集した。

[1] 中国において、「民族」という属性は親の民族のみによるものであるために、少数民族は「戸籍民族」だと揶揄される。それゆえ、ムスリム少数民族であることは必ずムスリムであるとは限らない。

今回の調査を通し、20世紀中盤まで頻繁に活動を講じていたムスリム団体や結社の背景と出版物などをまとめた。また、中国共産党、中国国民党に所属する、あるいは無所属の知識人の文書、及び広く知れ渡るムスリムの学術誌をも収集できた。この研究は、中国ムスリムの訳文と原本の比較研究から、20世紀の中国社会の動的情勢及びイスラームの「中国化」の実態を見極める目的にある。よって今後は、まず今回に集めた史料をさらに詳しく分析し、それぞれ所属の知識人は異なる見解を示したか、それはどのような歴史的経緯を持っているかを探究する。その上、ナショナリズムの勃発という社会背景に、中国ムスリムたちはどのようにイスラームを説明し、再展開していたかを解明する。最後、クルアーンの漢訳に限定せず、可能であれば現地での調査も検討し、20世紀においてイスラームに関する史料を網羅的に収集し、分析していきたい。

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.