インドの受験産業に関する人類学的研究

対象とする問題の概要 コーチングセンターとは、日本の予備校のような大学受験を目的とした機関である。世界でも有数な受験大国であるインドにおいて、近年コーチングセンターへの需要が急速に高まっている。工科系大学試験に特化したコーチングセンターの…

公定で135民族が居住するとされるミャンマーは、それゆえに民族共存にかかわる課題を擁しており、民族言語もその一つと言える。大きく7つに分類される国内の少数民族の1つであるカレンは、民族語カレン語の話者減少という問題を抱えている。しかし、本研究の対象であるカレン最大の下位グループ、スゴーカレンにおいて、スゴーカレン語使用が顕著な集団としてバプティスト派キリスト教徒の存在がある。スゴーカレンの約15%を占めるキリスト教徒のうち、バプティスト派という一宗派がスゴーカレン語を保持しているのは、宣教の過程でスゴーカレン語の文字が作られ、聖書が翻訳されたことも大きな要因と考えられる。礼拝でスゴーカレン語訳の聖書を用いるため、バプティスト教会コミュニティは自言語による会話や読み書きを維持してきた。以上から、次世代へのスゴーカレン語継承という課題に対し、バプティスト派組織の役割を検討する意義は大きいと考える。

本研究の目的は、ミャンマーにおけるスゴーカレンのバプティスト派組織が実践しているスゴーカレン語教育と、自言語の継承について組織が目指す方向性を明らかにすることである。

主な調査対象は、Karen Baptist Convention(以下KBC)とその下位組織のAssociation(協会)である。14つの協会の中でも、バゴー管区の都市タウングーにあるスゴーカレンの小言語グループによって構成される協会に注目する。

この度のフィールドワークでは民族言語教育に関して、KBCと協会を中心に、他の組織についても一部調査した。以下、4つに分類される。

1. KBCの下で行われている取り組み

2. タウングーの小言語グループの協会の下で行われている取り組み

3. タウングーの小言語グループによって構成される、KBC以外の組織の下で行われている取り組み

4. 公的機関の取り組み

KBCの中枢では、文化部局がスゴーカレン語教育を指揮していた。現在実施されている主なプログラムは、母語教育プロジェクト、教師育成、大人への教育プログラムの3つである。いずれも宗教に関わらず全てのスゴーカレンを対象に、スゴーカレン語の教授、もしくは教師の育成を目的としている。

タウングーでは、小言語グループであるパグーとボエーの協会に聞き取りをした。パグーではスゴーカレン語教育の取り組みのみだったが、ボエーでは小学校で使用されているボエー語教科書の作成や、教師の育成がなされていた。

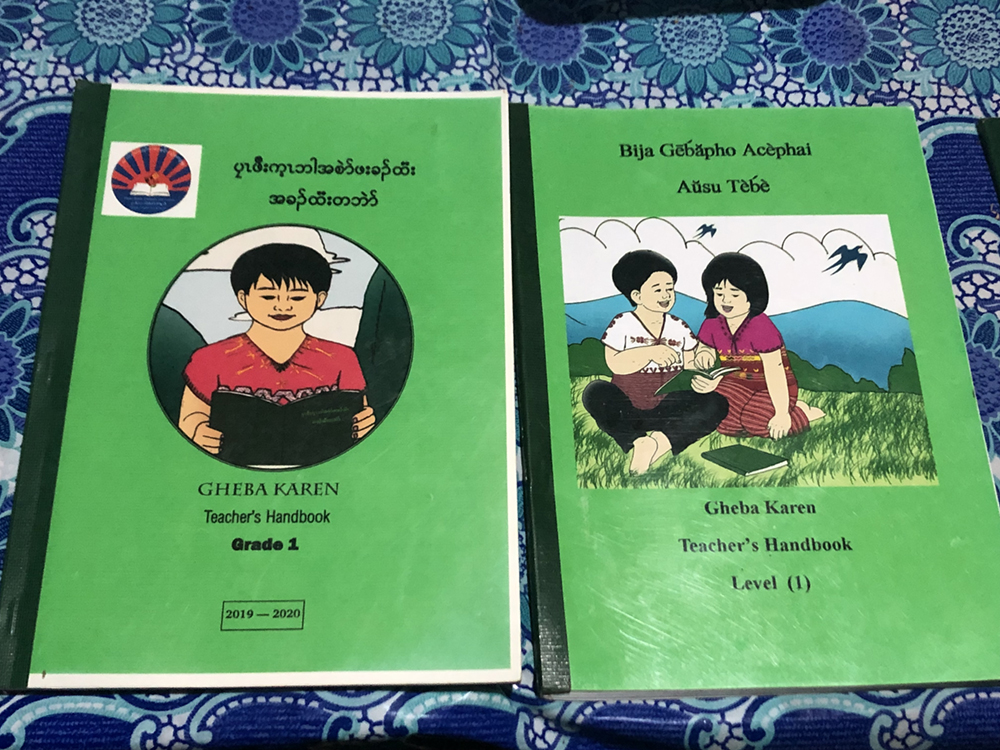

同地域で上記以外に小言語グループ、ゲーバーによってGeba Karen Affair Committee Officeが組織されていた。ゲーバー語のパイロット授業を現在準備中で、行政に提出した教科書の許可が下りるのを待っている状態だという。

ヤンゴン管区では公的機関であるKaren Literature and Culture Committeeを訪れた。ここは、ビルマ語‐スゴーカレン語‐西部ポーカレン語‐英語の辞書や、各カレン語の教科書等を企画、作成している。教科書は、ヤンゴンのカレンが多く住む地域の学校で使用されている。

本調査で、KBCや協会による取り組みであっても、積極的に非バプティストへ教育する意図があると分かった。また、政府が民族語授業の設置を許可して以来、小学校が新しい教育実践の場となっている。いずれにせよ、以上の取り組みは近年始まったものであり、現在はこれらを評価する段階に進みつつある。

今回の調査では、教育を指揮する組織へのインタビューに留まった。つまり、各組織で中心的役割を担う人物への聞き取り調査のみとなった。以上をふまえ、今後の課題を3点挙げたい。

第一に、教育現場の実態を把握すること。教育がなされている場へ赴き、実際のカリキュラム運用、また各学校の生徒や教師、コミュニティにもたらす影響について確かめたい。

第二に、政府の立場を理解すること。行政が教科書やシラバスを認可する際に用いる手法、基準などを明らかにしたい。

第三に、キリスト教徒以外、特にスゴーカレンの多数派を占める仏教徒のコミュニティでの取り組みを探ること。KBCでは他宗教組織との関わり合いについて耳にしなかったが、宗教を横断した動きが現在進行している可能性がある。例えば宗教間を越えた活動について、池田が言及している(池田2008)。

以上によって、より立体的にミャンマーにおけるカレン語教育を理解することが期待できる。

【1】池田一人. 2008. 「カレンの20年、民族の一世紀 (特集 ミャンマー軍政の二〇年 -何が変わり、何が変わらなかったのか)」『アジ研ワールド・トレンド』155: 18-21.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.