狭間の戦争認識

対象とする問題の概要 戦争モニュメントや戦争を扱った博物館というのは、世界中に存在する。それらは、概して加害/被害の二項対立構造を伴っている。よって、加害者でも、それに対応する被害者でもない者たちの「戦争」経験が看過されてきたのではないだ…

『遠野物語』の舞台である岩手県遠野市では、作中に登場する河童が赤いことが広く知られている。河童が赤い理由について、地域住民は、河童はかつて飢饉の時に口減らしのために川に捨てた赤子であるから赤いのだと語る。遠野郷土史研究を参照すると、口頭伝承においては結びついていなかった飢饉と河童が、学問の成果の影響と、その経済活動や政治利用を経て次第に強く因果関係によって結びつけられていったことが見てとれる[遠野市立博物館 2018]。本研究では、このようにして『遠野物語』と遠野の歴史的事実とが影響しあう動態を、地域住民の視点から明らかにすることを目指す。

今回の臨地調査では、(1)『遠野物語』を主題として岩手の魅力を表現する芸術展、(2)芸術展を主催する団体による市内公立高校での総合の授業を参与観察した。臨地では、地域住民が虚構とみなす『遠野物語』の内容と、事実とみなす(歴史的)出来事との境界が曖昧になって認識されてゆく様を観察することができた。

柳田國男著『遠野物語』(1910)は、岩手県遠野市で語り継がれてきた口頭伝承を記した文学作品であり、遠野市でも盛んに文化資源として利用されてきた。物語(伝承、口承文芸、民話)の文化が根付く当地で、物語と地域住民の日常生活との相互関係を解明することが本研究の目的である。そのために、フィールド調査では、70年代から続く『遠野物語』の文化資源化の歴史的経緯を、それを担いつつ受容してきた住民ひとりひとりの視点から捉え直す。彼らによって現在進行形で語りと物語が形成される過程を記述することで、柳田民俗学に準拠して「歴史」が小さな物語の集積であることを示してきた理論研究[野家 2005]を実証する。

今回の調査では、市民の間でもほとんど知られていない『遠野物語』32話[柳田 1968: 21]に登場する猟師・旗屋の縫が主題の(1)芸術展、(2)教育活動を参与観察した。現在進行中の伝承の文化資源化活動の過程で、市民がその活動にどのような影響を与え/与えられているのかを記述することで、物語の効果に迫る。

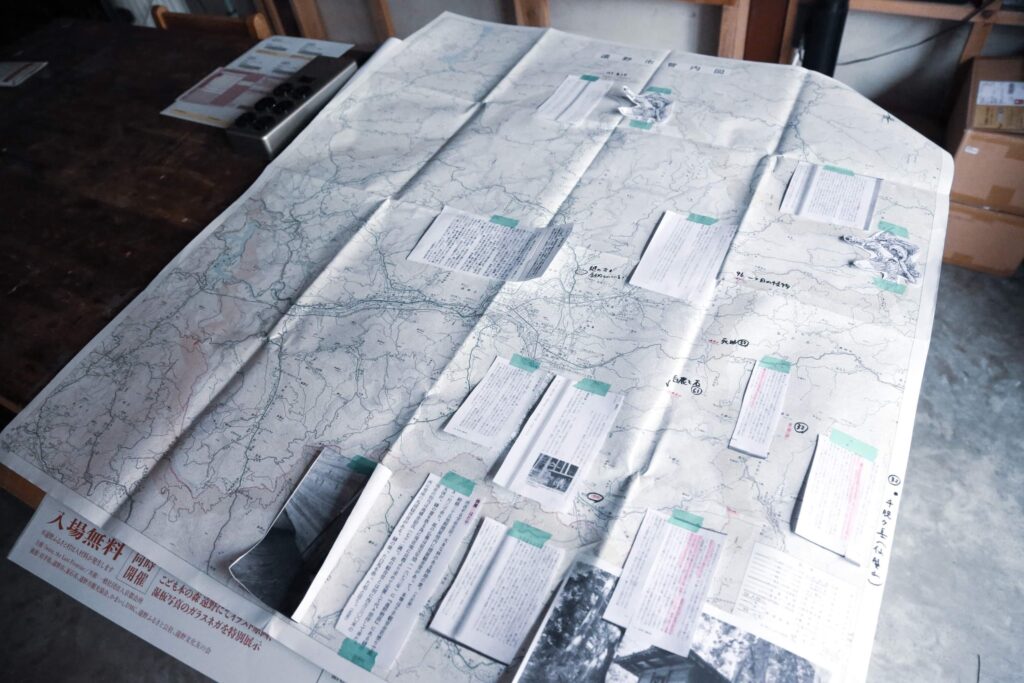

(1)芸術展では、写真、イラスト、物語の複合芸術として縫が表現された。芸術家3名によれば、彼らは観客の想像を膨らませる「余白」を作中に設けることを心がけたという。完成した物語は執筆当初に比べて語数がおよそ四分の一に減り、イラストは観客がその場面に出会したかのような構図で描かれた。その結果、物語には観客の想像や解釈の余地としての「余白」が設けられた。さらに、芸術展では作品だけでなく、縫にまつわる伝承に関連する土地を示すリサーチマップが展示された【写真①】。観客らは、展示作品を縫にまつわるファンタジー(虚構)としても、実在の人物についての歴史的事実としても捉えた。観客への聞き取り調査を実施したところ、彼らは作品とリサーチマップをどちらも鑑賞することで、『遠野物語』を自らに物質的につながる物語として卑近に捉えるようになるのみならず、自らが歴史の一部であることを意識するようになっていることが明らかになった。物語の「余白」には、観客自身の遠野での経験・体験が反映されていた。

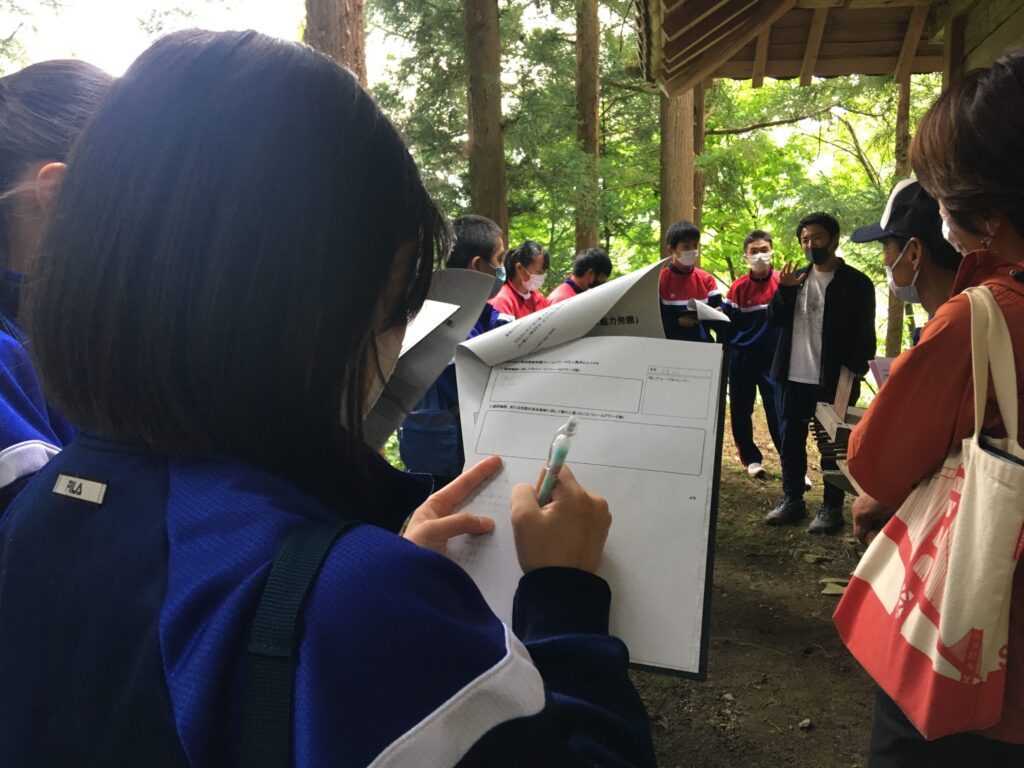

(2)上述の芸術展を主催した団体が市内高校で行った総合的な探究の授業では、「ローカルの魅力をグローバルに伝える」をテーマに、主催団体が高校生22人とともに岩手県や遠野市の魅力を探すフィールドワークや資料収集を行い、高校生によるプレゼンテーション作成を補助した。フィールドワークの一貫として縫を祀る畑屋観音堂を訪れたとき、高校生らと報告者は縫の子孫であるT氏から縫にまつわる話をきいた【写真②】。T氏は縫が用いていた槍などを見せて、『遠野物語』に登場する人物が実際に周辺地域で生活していたことを示しつつ、この観音堂を守り継いでいくには、こうした機会に物語や伝説を次世代へと語り継ぐことが重要であると語った。物語が著されたからこそ観音堂は文化的価値を持ち、さらにそれは文化的価値を持つからこそ語られ・守られなばならないというように、遠野の文化資源は「物語られること」と物質文化とが循環的に相補し成立していることが垣間見えた。T氏の話を聞いて、高校生らのうちの一人は、『遠野物語』を過去の物語ではなく、自分らに関わる現在の物語として捉えるようになったという。

『遠野物語』に採録された小話の多くは、起承転結なく出来事を滔々と並べる話型をもつ。その結果、『遠野物語』には著者である柳田が意図した「事実性」とともに、読者がその前後の文脈や背景を想像するための「余白」が多分に残されることになった[1]。調査対象である縫の芸術展は、『遠野物語』の「余白」に対して創作を加えつつ、また別の「余白」をもってそれを遠野市民に伝えるというように、「余白」を媒介する役割を果たしていた。これらの「余白」は、遠野の土地と結びついた事実という性質を強く帯びて観客へと伝達されていた。『遠野物語』の「余白」のこの性質は、教育現場など住民の日常生活の一場面にも影響を与えていた。今後は、芸術における「余白」やその創造/解釈をめぐる議論を参照し、物語の本性や、物語と歴史の関係について検討したい。

[1] この「余白」を高橋康雄は『遠野物語』の「ふくらみ」と呼んだ[高橋 2002]。

柳田國男. 1968(1910).「遠野物語」『定本 柳田國男全集』4 .筑摩書房

野家啓一. 2005.『物語の哲学』. 岩波書店

高橋康雄. 2002.『遠野—幻影:「遠野物語」のリアリティー』. 北宋社

遠野市立博物館. 2018.「遠野物語と河童」. 遠野市立博物館

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.