タンザニアにおける籾殻コンロの開発と普及に向けた実践的研究

対象とする問題の概要 タンザニアでは、都市人口の増加にともなってエネルギー需要が増大し、森林資源の減少が調理用燃料の慢性的な不足を招いている。その一方で、稲作の拡大によって大量の籾殻が産業廃棄物として投棄されるようになっている。この問題に…

ソマリ語の正書法が1972年に制定されて以降、現在に至るまで約50年間にわたって、ソマリ語での著述がなされてきた。しかし、ソマリアは1991年に内戦によって国家崩壊をきたし、現在に至るまでその政治状況が回復していない。こうした中で、多くのソマリ人作家が諸外国へ亡命し、亡命先の国々で公定ソマリ語による書籍を出版・流通させてきた。本研究の主な調査地であるケニアは、1991年以降、こうしたソマリ人ディアスポラによってソマリ語書籍が印刷・流通してきた主要な国の1つである。それにもかかわらず、先行研究では、ソマリアにおけるブックフェアなどの例外的な場におけるソマリ語書籍の利用が焦点化されており [e.g. Chonka 2019]、そうした書籍が日常的にどのように(再)生産されているのかという、より重要な問題が明らかとされていない。これが、本研究が対象とする問題である。

本研究の目的は、ケニアにおけるソマリ語書籍の(再)生産の全体像を捉えることである。

本調査では、(1)ナイロビ市内において、過去にソマリ語書籍の出版に関与した印刷所5社(Graphic Lineups Ltd., Lino Typesetters (K), Modern Lithographic, Signal Press)および出版社1社(Chance Publishers)にて、印刷所の設立の経緯などに関する聞き取り調査をおこなった。

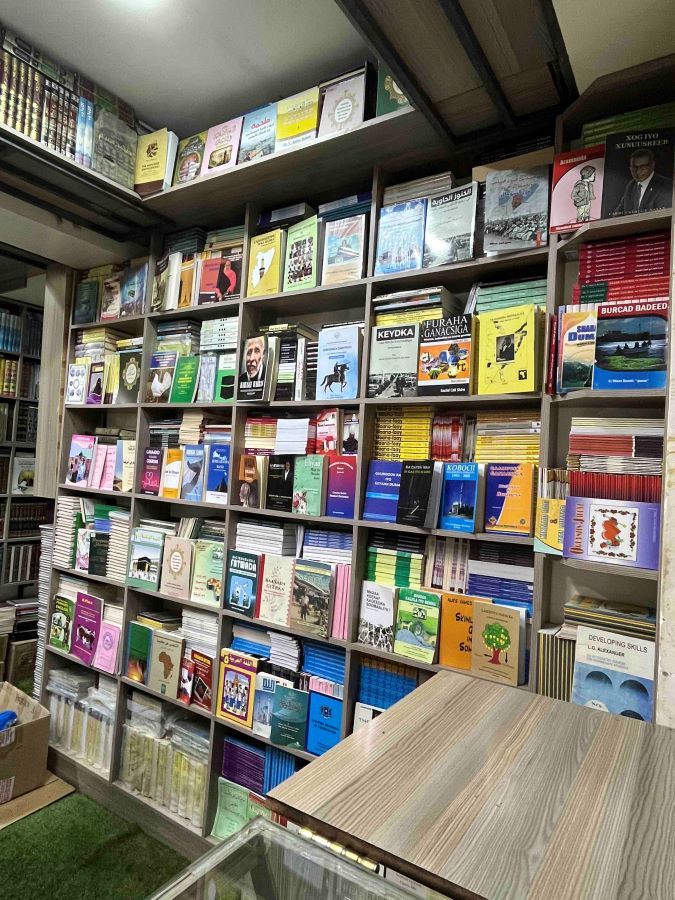

また、(2)ケニアに居住し、英語・ソマリ語で著述活動をおこなうソマリ人作家8人に、修学歴や書籍の取り扱いに関する聞き取り調査をおこなった。聞き取り対象者の選定については雪だるま式サンプリングを用いておこなった。また、(3)ナイロビ市内でソマリ語書籍を販売するヌールル・イスラーム書店(Nurul Islam Bookshop)にて、書店の設立の経緯や、その後の展開に関する聞き取りをおこなった。

これらの(1)印刷所・出版社、(2)著者、(3)書店への聞き取りを通して、ケニアにおけるソマリ語書籍の(再)生産の全体像を捉えることが、本研究の目的である。

以上のソマリ語(1)印刷所・出版社、(2)作家、(3)書店への聞き取りを通して以下の知見が得られた。

(1)印刷所・出版社への聞き取りでは、過去にソマリ語書籍を印刷したことがある印刷所であっても、それを記憶していないものがほとんどであった。つまり、ソマリ人作家が自身の作家間のネットワークを通して印刷所へ注文する一方で、そうした作家間のネットワークから印刷所が除外されていることが明らかとなった。

(2)8人の作家のうち、ソマリア出身者が4人、ケニア出身者が4人であった。ソマリア出身者4人のうち、年長世代の2人はソマリアでの学校教育を通して、若年世代の2人はソマリ語教師であった親族を通して、ソマリ語の読み書きを習得していた。その一方で、ケニア出身者4人の場合、ソマリ語の読み書きができない者が多かった。つまり、聞き取りの限りでは、ソマリ語書籍の(再)生産に関与しているのはソマリア出身者のみであった。

(3)書店への聞き取りでは、書店主がソマリア出身であること、2001年からソマリ語書籍の販売をおこなっていること、2004年より、ケニア居住の作家を通じて、海外のソマリ人作家が自著を同書店に卸していることが明らかとなった。つまり、少なくとも2000年代前半の時点で、同書店が海外のソマリ人作家とのネットワークに組み込まれていた。

以上の聞き取りの成果をまとめれば、(1)ケニアにおけるソマリ語書籍の(再)生産においては、執筆・流通は主に旧ソマリア政府に関係した人物によっておこなわれ、印刷所がこうしたネットワークから除外されていること、(2)過去20年間にわたってケニアがソマリ人作家間のネットワークに組み込まれていることがわかった。こうしたデータは、同じソマリ語話者間の、ソマリ語を聞き話す人々と読み書きをおこなう人々のネットワークの差違から生じるものとして理解することができると考えられる。

本調査の反省点として、第一に、時間的制約により、集中的な聞き取り調査が困難となったことである。第二に、聞き取りをおこなったソマリ人作家が非常に少人数であり、かつ英語を解する人々にのみ限定されたこと、ナイロビ市外の作家にまでアプローチできなかったことが挙げられる。こうした時間的・技術的制約により、得られたサンプル数に偏りがあり、本調査で得られたデータはあくまで仮のものと受け取るほかない。ケニアにおけるソマリ人作家間のネットワークへの参与や、ソマリ語の聞き取り・読み書き能力のさらなる彫琢によって、より広範かつ詳細な調査の実施が必要とされる。今後は、日本国内においても、インターネットを通じてソマリ人作家とのソマリ語でのやりとりを日常的におこなうことで、ソマリ語を介したコミュニケーションをより円滑なものとしていく所存である。

Chonka, P. 2019. #Bookfairs: New ‘Old’ Media and the Digital Politics of Somali Literary Promotion, New Media & Society 21(11-12): 2628-2647.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.