宗教多元社会における政治的意思決定/レバノンにおける公式・非公式なエリートの離合集散

対象とする問題の概要 筆者は2017年7月4日から7月26日にかけてレバノン政府によるパレスチナ難民政策に関する調査を行うために、レバノン共和国においてフィールド調査を行った。レバノンは第1次大戦後の「中東諸国体制」の形成による地域的状況…

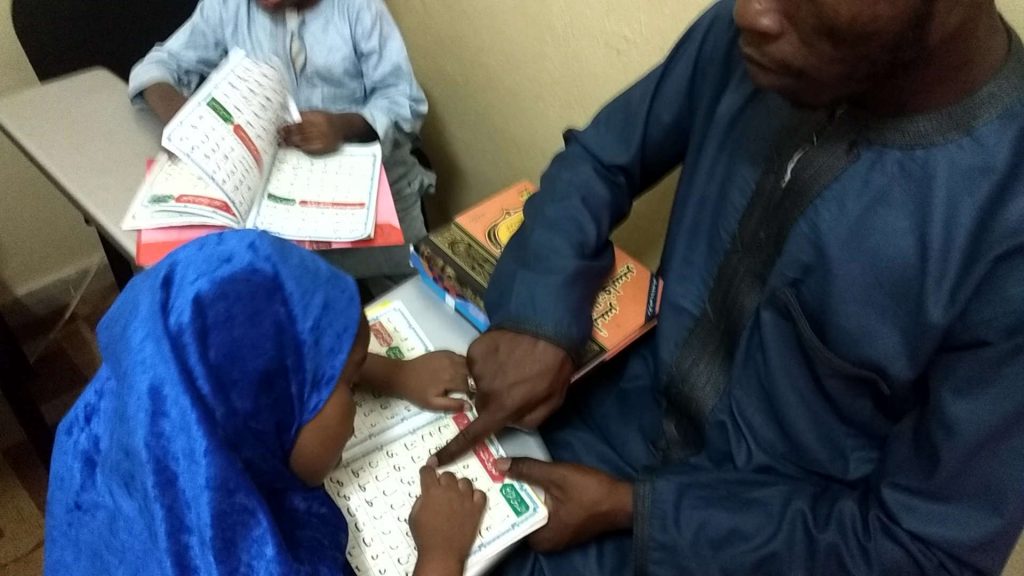

本研究の対象は、クルアーン学校と呼ばれる組織である。クルアーン学校とは、ムスリムの子弟がクルアーンの読み方を学ぶために通う私塾のことである。西アフリカ各地には、このクルアーン学校が多数存在する。これまでクルアーン学校についてなされた先行研究では、生徒がクルアーンの言語であるアラビア語を理解しないまま、ただひたすら読み方だけを暗記させられているという「非合理的な」教育法や、生徒への体罰が非常に厳しいといった人権に関する問題などが注目されてきた。一方で近年の研究では、こうしたクルアーン学校の「問題視」されるべき様々な特徴というのが、実はイスラーム史の初期時代から脈々と続く思想史の系譜に位置づけられることを実証したうえで、西洋近代的な人権概念や教育法に基づく単純な批判の対象としてみるのではなく、独自の思想と教育法を備えた存在として、クルアーン学校を再度検討しなおす作業が進められている。

上記の研究潮流を踏まえ、本研究はクルアーン学校におけるアラビア文字教育に着目した。クルアーン学校の教育において、アラビア文字教育は、全ての基礎となる重要な過程である。特に、アラビア文字やクルアーンに関する知識の全くない初学者に、クルアーン読誦の方法についての教育をおこなう最初の機会であることから、様々なかたちでの現地語の多用がみられるなど、西アフリカにおけるクルアーン教育の特徴、そしてクルアーンの現前の特徴を考察するうえで、格好の事例である。先行研究では、バスマラから始めて開端章へとクルアーンの文言を実際に使いながらそこに現れる順番で文字の名前や読み方を学ぶこと、読むことと書くことは分離して教示されることなどが指摘されている(例えばTamari and Bondarev[2013])。しかし、具体的な教示の方法についてはまとまった記述が存在せず、本研究はその空隙を埋めることを目指した。

現地到着後3月10日頃まで、首都ヤウンデ等に多数存在する「伝統的」なクルアーン学校群を調査した。そこでのアラビア文字教育は、現地語によって文字の名前を教えることから始まる。例えばアラビア語の”Aʿūdhu”という単語を構成する文字をフルベ語で教える場合、「アリーフィ・ハマザ(aliifi hamaza)」「アイニガーボル(ayni ngaabol)」「ワーウ(waawu)」「ザーリ(zaali)」というように文字の名前を読む練習をする。文字の名前を覚えたあとは、スペリング(タハッジ、tahajj)を学ぶ。例えば”Aʿūdhu”の場合、「アリーフィー・ハマザ・トー・マースィド・ウィア・アー(aliifi hamaza to maasido wi’a aa, アリーフィー・ハマザの上にファタハがある、発音するとアー、の意)」「アイニガーボル・トー・トゥリー・ウィア・ウー」「ザーリ・トー・トゥリー・ウィア・ズー」というように、スペリングを歌うようにして学ぶ。これを繰り返して練習した後、実際に単語を読む練習に入るという流れになっている。

また「近代的」と称するクルアーン学校・マドラサS(ヤウンデ・シテヴェルト地区)とそのグループ学校では、上記調査に並行して3月21日頃まで調査をおこなった。そこでは「アルカーイダ・アンヌーラーニーヤ(al-Qāʿida al-Nūrānīya)」を用いてアラビア文字を教えている。この場合でも重要なのは、付属の音源を用いて、歌うようにスペリングを何度も練習することである。新旧どちらの学校でも、文字の名前を教えた後、文字の名前と単語の読み方とを橋渡しするスペリングを、短い歌として教えることが重要視されている。このことは、文字と音声という2種類のクルアーンの現前を、生徒が読誦のたび結びつけることを容易にする装置としてのスペリング歌の重要性を示唆している。

今回の調査では、様々なクルアーン学校のアラビア文字教育法を、その段階ごとに具体的に観察することで、スペリング教育の重要性を明らかにすることができた。それは、文字としてのクルアーンを、音声として再生するためのオーディオ装置を生徒に与えるという役割を担っていると示唆された。他方で、なぜ文字の名前を覚えることに固執し、最初から発音方法や単語の読み方を教えないのかという問いや、スペリングの方法のバリエーションはどういったものか、という問いについては、未だ答えを持ち合わせていない。西アフリカ各地のクルアーン学校において、現地語との関係のもとで文字と音声の二重性を持つクルアーンがいかに(再)生産されているのかというより大きな問題についての考察を進めるために、次回の調査では調査範囲を広げつつ、クルアーン学校における文字と音声の関係について、スペリングの方法と意義に注目しながらデータを集める必要がある。

【1】Tamari, T. and Bondarev, D. 2013. Introduction and Annotated Bibliography, Journal of Qur’anic Studies 15(3): 1-55.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.