エチオピア・アムハラ州における健康観と医療実践に関する医療人類学的研究

対象とする問題の概要 エチオピア・アムハラ州の農村では2000年代以降、ヘルスセンターの設置や村への保健普及員の配置によって医療の選択肢が広がってきた。本研究の調査地であるアムハラ州エナミルト村には、徒歩圏内に看護師が常駐する政府のヘルス…

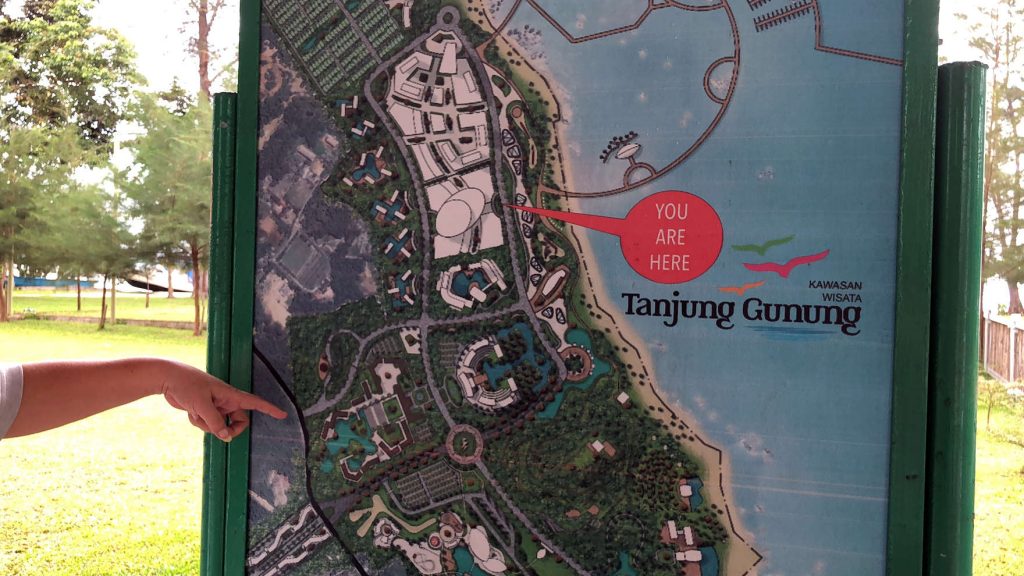

私は現在、インドネシアのバンカ・ブリトゥン州に着目し、観光産業が現地の地域文化資源の再構築と変容に果たす役割を研究している。同州は18世紀以降世界的な錫産地であったが、近年は枯渇してきており、錫に代わる新たな産業のニーズが高まっている。現在同州では、錫に代わるものとして観光開発に力を入れ始め、インドネシア国内でも注目が高まっている。民族的にはムラユ人が多数派であるが、オランダ植民地時代から錫鉱山労働者などとして華人など他民族が多く流入してきており、多民族・多文化地域である[1] 。そのため、観光開発のために地域文化資源を積極的に活用するといっても、中央・地方政府、地域住民それぞれが重視して動員・利用する地域文化資源は同様ではない。錫産地として栄えてきた同州が、観光地として発展する中、どのような地域文化資源が利用されているのかを明らかにすることで、地域文化や社会がどのような変遷を遂げてきたのかが、明らかになると考える。

[1] ムラユ人約71%、華人約11%、ジャワ人約5%、ブギス人約2%とされている。[岡本 2012]

本研究では、同州における観光開発において、中央・地方政府、地域住民といった多様なアクターが、どのような地域文化資源を動員・利用してきているのか、そしてその過程で地域文化資源がどのように再構築・変容されてきたのか、結果としてどういった地域文化像が作り出されてきているのかを明らかにすることを目的とする。また、本調査を通して、同州の人々が、同州を経済的・歴史的に支えてきた錫鉱山とどのように向き合っているのか、また、新たな産業としての観光をどのように捉えているのかについても明らかにしたい。

今回の渡航では、インタビュー調査、資料収集(地域住民、観光局職員等を対象)を実施した。また、カウンターパートであるバンカ・ブリトゥン大学にて、研究内容に関する発表も行い、現地学生との意見交換を実施した。

これまでの調査では、同州が観光で利用している地域文化資源は、海岸や湖などの自然、伝統舞踊や伝統建築を始めとしたムラユ文化、そしてイスラーム教流入以前から強く残っている現地のアミニズム的儀礼 [2] などがあることが明らかになっていた。今回のフィールド調査では前回までの調査結果に加え、観光における華人文化の動員(伝統衣装に見られるムラユ文化と華人文化の融合、華人コミュニティーが中心となったイベントの開催など)が明らかになった。このことから、同州における多民族・多文化的特性が、現地の観光に用いられる地域文化資源においても反映されていると言えそうである。また、インドネシア中央政府、バンカ・ブリトゥン州政府、地域住民の関係性(あるいは位置関係)についても、インタビュー調査などからより鮮明になった。

特に環境面などでその悪影響が注目されてきた錫鉱山だが、ネガティブな視点がある一方で、ポジティブな視点(錫鉱山が同州の経済的発展をもたらし、現地の文化を形作る背景となったこと、鉱山跡地自体が地域文化資源となりうること等)も地域住民の中で持たれているようであることも、今回の調査で明らかになった。錫以外にも、トリウム等の鉱山物質が豊富である同州では、観光開発に舵を切りつつも、新たな鉱山資源の採掘とそれがもたらす経済的繁栄を期待する人々の姿も見受けられる。しかしながら、同州における観光産業は現在進行形で発展し続けており、観光産業が同州に根付くことで、鉱業以外の産業が芋づる式に発展していくことを地域住民は期待しているようである。

[2] Suku Sawangと呼ばれる人々による、豊漁を願う儀礼である「Buang jong」など、観光局によって地域文化資源と見なされている。

現在、同州の中でも特にブリトゥン島に着目して調査を進めているが、バンカ島、ブリトゥン島それぞれの観光開発のあり方が異なるため、今後バンカ島での調査を継続すべきか検討する必要があると考えている。また、今回インドネシア滞在中にアポイントメントを取っていたものの、先方の都合でインタビューが出来ずに終わってしまったことがあった。今後フィールドワークを実施する際、そうしたインタビュイーに当たっていくとともに、現在に至るまでインタビュイーに偏りが見受けられるため、より幅広い地域住民(錫鉱業から観光産業へシフトした人々、観光以外に携わる人々など)に対してインタビュー調査を実施していきたいと考えている。

【1】岡本正明. 2012.「慣習継承の政治学」鏡味治也編『民族大国インドネシア』木犀社, 221-242.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.