クルアーン学校を「近代化」するとはどういうことか/カメルーン・ヤウンデの事例

対象とする問題の概要 カメルーンを含む西アフリカのムスリムたちは、こどもたちにクルアーンの読み方や初歩的なイスラームの知識を教える、クルアーン学校(coranic schools)と呼ばれる組織をもっている。クルアーン学校は、ムスリムたち…

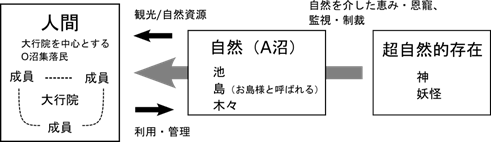

本研究は、山形県朝日町O地区における神池A沼と地域住民との間の宗教的な関係性を明らかにしたうえで、O地区集落民の生業である農業と、観光資源としてのA沼の浮島の共的な維持管理において、信仰や超自然的な存在がどのように機能しているかを考察するものである。社会学的・経済学的なコモンズ研究において神聖性に焦点を当てた研究の蓄積は十分ではない。これは当研究分野の需要が無かったからではなく、環境保護の議論が技術的・政策的側面に偏重していたため、また欧米から輸入された「環境」概念の普遍化により土着の自然観が軽視される傾向にあったためである。そこで筆者は中東・イスラーム世界における宗教的自然観の理解を土台に、現地の自然資源管理のあり方を経済学的観点から分析しているが、その比較対象として、剛柔併せ持つ特徴の自然に囲まれた日本東北地方の地域横断的な信仰を参照することは有意義であると考えている。

古来より人間は、自然環境における法則や秩序を、科学を通じて合理的に説明する一方で、科学では理解が及ばない領域に神や精霊、妖怪など超自然的な存在を結び付けて解釈してきた。自然資源の利用を律する規範のなかで、超自然的な記号(祟りや恩寵など)が規範の正統性や強制力の根拠となる事例は多くの地域で報告されている。とはいえ[秋道 2004]が指摘するように、社会学的・経済学的なコモンズ論では神聖性の問題は等閑視される傾向にあった。本研究では、山形県朝日町におけるNPO法人朝日町エコミュージアム協会及びU神社関係者に対する聞き取り調査を通じて、O地区における社会規範と地域住民による共的な資源管理のなかでの超自然的存在の役割を明らかにすることを目的とした。

舞台となるO地区は25世帯約60人が居住する山間の集落である。成員は全員氏子であり、冠婚葬祭は全て神道方式に従う。A沼は南北約200m東西約50mの湖沼であり、ほとりに自生する葦の一部が地下茎や根とともに分離し、1~2mほどの島の形を作り、水面に浮遊している。O地区集落民は毎年7月に浮島を湖畔から人為的に切り出し、「島誕生」という神事を行っている。

A沼を紹介する冊子や映像は浮島の不思議な動きに注目するが、O地区集落民にとってU神社及びその境内にある神池は生活と信仰の中心で、心の支えとなってきた。集落民はA沼を通して五穀豊穣や無病息災、雨乞いを願い、あるいは神域を汚すことで暴風雨などの制裁を受けてきた。外との繋がりを生むのもA沼であり、近世末期まで修験者の宿坊として集落全体が生計を立てるほか、太平洋岸地域から祈願に来る漁民の受け入れもしていた。集落民にとっては池と島を含むA沼一帯が神域であり、池周辺の木々が生い茂る景観(天狗の存在などの伝承がある)も同様に維持されてきた。調査から、A沼一帯の風土が可変的に演出する神秘性を人々が感じ取る構図であることが明らかになった。

今日、O地区では県道や農道を含む地区全域の環境の整備、及びA沼の浮島の維持管理が住民共同で行われている。農村地域では多くみられるこの普請に、生活圏の環境整備とA沼の管理との双方が含まれる点は特徴的である。ただし、前者の道路や農地の普請に宗教的な記号が持ち込まれることは無いようだった。1戸につき1人以上出役する義務がある普請のほかに、集落民は神社への奉納金や例祭時のお供え物も定期的に準備しなければならない。とはいえ、これらは集落民による一方的な奉仕ではなく、神事の遂行と、普請後の直来(いわば飲み会)といった集落民同士の結束を強める場をU神社大行院が準備・提供するという互恵的関係のうえで成り立つと解釈できる。

今回の調査に協力してくれたU神社の宮司M氏は、A沼の浮島が守られてきた理由として「A沼は集落の誇りであり、これを繋いでいく責任を皆が持っている」と話した。一方で、M氏はO地区の高齢化と人口減少、そして何より昨今のコロナ禍による集落民間のつながりの弱化に対する不安を口にしていた。O地区独特の信仰風土の存続の危機にさらされているが、今後の展開としてこうした問題を看過すべきではないだろう。

筆者は、自然・地域資源に対する住民の誇りを呼び起こす手段としてエコミュージアムのあり方に着目している。過去に、朝日町エコミュージアムの活動を通じて、集落では忘れられていたO地区発祥の山伏神楽や雅楽が復活した例がある。地域住民の日常的な生活や活動、祭礼を綿密に調査・保存し、その価値を再発見し、地域内外に発信するエコミュージアムの活動が、地域社会の信仰環境、そして誇りにどう影響するのか検討していきたい。

秋道智彌. 2004. 『コモンズの人類学――文化・歴史・生態』人文書院.

Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.